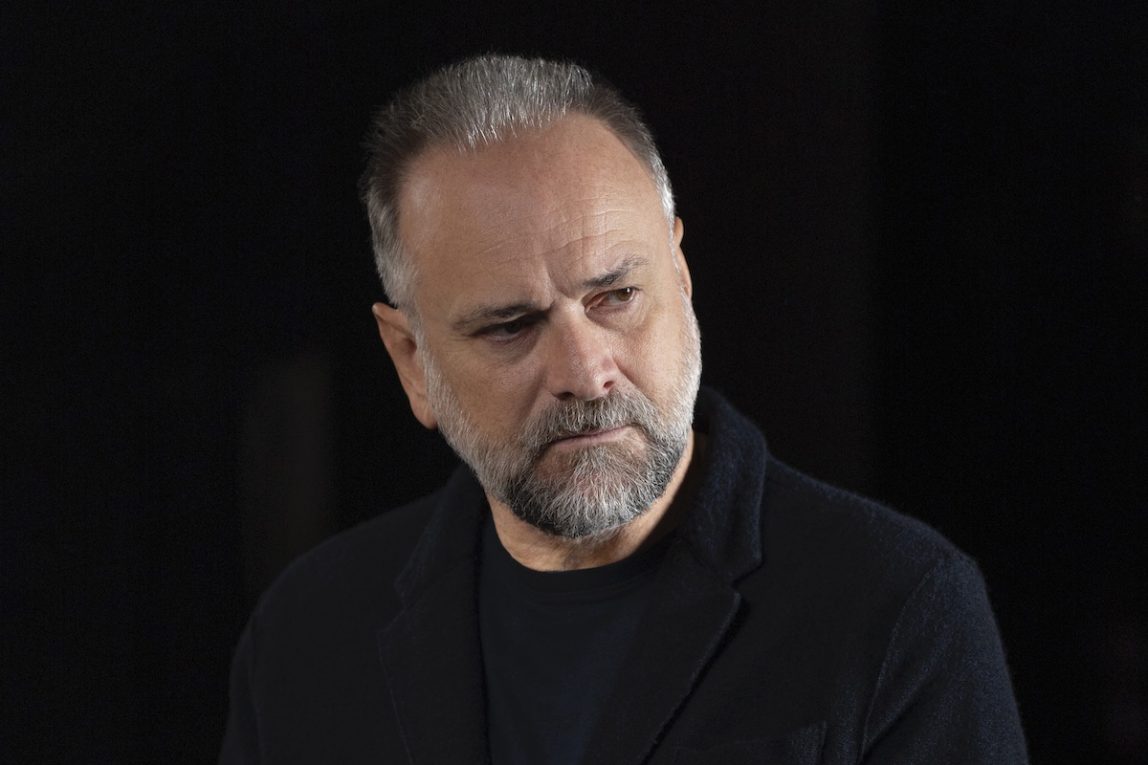

Scrittore, giornalista, opinionista, conduttore tv. Nessuno di questi termini è in grado di esaurire quel che rappresenta Giampiero Mughini per il panorama culturale del nostro Paese. Ce n’è solo uno che si avvicina allo scopo. E nonostante in pochi attualmente amino vederselo attribuire, lui ne va particolarmente fiero: «Sono un intellettuale dall’età di 19 anni». Oggi che di candeline ne spegne 80, lo è più che mai. Così come un amante insaziabile dell’arte. Nella sua casa romana, infatti, conserva gelosamente 25mila libri (moltissimi antichi), oltre all’oggettistica più svariata: dalle tavole originali di fumetti storici a vinili rarissimi, fino ai mobili simbolo del design made in Italy.

Per questo c’è chi considera la sua abitazione nel quartiere di Monteverde un museo (definizione che lui non ama), anche se sarebbe più corretto presentarla come un tempio. Al culto dell’arte in ogni sua forma ed espressione ha dedicato l’intera esistenza, così come tutti i soldi che ha guadagnato. Non a caso, nella lunga chiacchierata che ci ha concesso, a un certo punto ammette: «In questo momento sul conto corrente ho diecimila euro. Ma solo in vista del prossimo acquisto». Ricordando che ha incassato tanto perché «ritengo di valere molto e quindi chiedo di essere pagato al meglio possibile», la stima in qualche milione di euro dedicato al collezionismo è presto fatta.

Ma non c’è nessun rimpianto nei suoi ricordi. Neppure quando ripercorre le conseguenze dell’abiura al comunismo con il libro Compagni, addio: lettera aperta alla sinistra, che lo portò ad essere etichettato come «un intellettuale borghese» – quindi allontanato da certi salotti – oppure le critiche durissime ricevute per le numerose apparizioni televisive, dal Maurizio Costanzo Show a Controcampo. E persino sull’omicidio del commissario Calabresi, nonostante in molti preferiscano ancora tacere, rimane uno dei pochi ad aver cercato di comprendere meglio una delle pagine più nere della storia italiana. E se oggi incontrasse Adriano Sofri, di certo sarebbero ancora scintille: «Lo ritengo uno dei talenti della mia generazione, ma dopo averlo scritto mi ha insultato. Per cui lo prenderei a calci in culo facendogli fare il giro di Piazza Navona».

Qual è il suo primo ricordo d’infanzia?

Quello di un bambino molto timido. Figlio di genitori separati quando avevo 6-7 anni, in un’epoca in cui non era usuale come oggi. Un bimbo che ha vissuto nella famiglia dei nonni, con mia madre. Una famiglia di una borghesia fortemente impoverita. I miei cuginetti avevano un apparato di benessere che noi avevamo perso. In più, ero anche fisicamente esile, quindi con tutte le stimmate di uno che non se la passava granché bene.

Che cosa ha poi formato il suo carattere?

Lo sport, che ho iniziato a praticare verso i 13 anni. Sport agonistico in un campo duro come la ginnastica attrezzistica. È stato il momento formativo essenziale della mia vita. Mi ha fatto comprendere che ti devi far valere, che le sfide si affrontano lealmente, che stringi la mano all’avversario prima e dopo la gara e che talvolta vinci ma talvolta puoi anche perdere. Tutto quello che so l’ho imparato lì. A scuola invece un bel niente.

Come mai?

Ho frequentato un “liceo bene” della mia città, visto che i miei genitori pensavano ne valesse la pena. Era gestito da sacerdoti e l’ho definito in seguito l’Auschwitz della mia gioventù.

Suo padre era originario di Marradi, il paese toscano di Dino Campana. Per caso c’è qualche relazione con il poeta?

La casa di mio padre distava 60 metri da quella della famiglia di Dino Campana. Un giorno uno studioso mi ha chiamato per dirmi che, da un certo documento che lui aveva in mano, risultava che Dino Campana avesse dettato i versi del suo poema a un certo Mughini che batteva a macchina. Quel Mughini, a quanto pare, ogni tanto sbagliava e Campana si infuriava terribilmente. Tenendo conto che i Canti Orfici sono del ’14, mio padre avrebbe avuto 15 anni. Lui diceva di aver sostenuto il poeta nel pubblicare il libro, ma io non penso affatto che sia andata così. A casa di papà i Canti Orfici non c’erano, e a me pare improbabile che a quell’età mio padre avesse del denaro da donare per realizzare quell’opera.

Che uomo è stato suo padre?

Era un sovrano nel suo lavoro. Quando è morto a Catania, un’intera pagina del quotidiano La Sicilia venne dedicata ai necrologi in sua memoria. Lui era stato fascista, e a casa ricordo i libri dell’edizione completa Hoepli delle opere di Mussolini. Quindi dai 15 ai 17 anni il mio panorama librario era: zero libri dai miei nonni materni e a casa di mio padre solo quelli su Mussolini. Mio nonno, che era stato un ardente comunista, aveva relegato in soffitta quattro-cinque libri che ho poi recuperato, fra i quali le conversazioni di Palmiro Togliatti con Maurizio e Marcella Ferrara. Molti anni dopo, io scriverò un libro-intervista con Maurizio Ferrara, il padre di Giuliano, che si intitola Da Ferrara con furore.

Quindi lei venne influenzato più dal nonno che dal papà, almeno inizialmente, nelle convinzioni politiche?

Niente affatto, io sono stato influenzato solo da me stesso. Il nonno era un comunista retorico, carducciano. Non era un intellettuale, gli piacevano le donne. Dietro al suo tavolo da lavoro aveva dei ritratti in rame di Marx, Engels, Lenin, Stalin e Gramsci. Dopo il XX Congresso del Pcus tolse il ritratto di Stalin e sulla parete restò una macchia incancellabile.

Lei si è detto spesso molto lontano dalle sue origini siciliane.

Io sono italiano, non siciliano. Vivo da cinquant’anni a Roma, tifo per una squadra di Torino e il 90% del mio lavoro ha avuto a che fare con giornali, case editrici e reti televisive di Milano. E non c’è altro da dire.

Forse si sente più parigino, avendo partecipato in quella città alle manifestazioni studentesche del ’68?

Esatto, è la terza città della mia vita, o forse la seconda dopo Roma. Ci ho vissuto due anni da laureando in Lingue e letterature straniere con specializzazione in francese. È stata la città che ho amato fin da quando, a vent’anni, ho cominciato a leggere libri. I libri sono stati il perno decisivo della mia vita.

Come si spiega che oggi in molti rifiutino di definirsi intellettuali?

Uno che è idraulico rifiuta la parola idraulico? Non credo. Uso la qualifica di intellettuale esattamente come userei quella di idraulico. Ma non che sia meglio essere intellettuale che idraulico, per carità. Mentre invece non mi sono mai sentito giornalista, pur avendo lavorato e collaborato a metà dei giornali italiani. Alcuni attribuiscono valenze negative all’essere intellettuale: uno che ha la testa fra le nuvole, vede tutto in modo astratto o attacca pippe all’umanità su qualsiasi argomento. Io apro bocca solo quando mi pagano per sapere come la penso.

L’immagine che le rimane impressa di quel ’68 parigino?

Era la notte delle barricate, c’era un ragazzo che distribuiva le bottiglie molotov e mentre lo faceva mi passò davanti e mi sorrise. Eravamo tutti e due attori di una pièce teatrale. Io non le presi quelle bottiglie perché non le sapevo usare, utilizzai invece dei sassi da lanciare, per i quali chiedo ancora scusa alla polizia francese. Va ricordato che, dopo quella notte, duecento poliziotti francesi colpiti dai pavés che piovevano dal quarto o quinto piano di rue Gay-Lussac non furono in grado di tornare mai più al lavoro. Lo dico perché sono un intellettuale e dunque devo tener conto di tutto.

Poi è arrivato a Roma con poche lire in tasca.

Da Parigi sono tornato a Catania nel dicembre del ’68 e ho contato i giorni per fuggirne via. La sera del 5 gennaio 1970 sono sbarcato alla stazione di Roma con cinquemila lire in tasca.

E poco dopo diventa direttore responsabile di Lotta Continua.

Non so perché lei sottolinei un fatto talmente marginale della mia vita. Ho offerto la mia firma di direttore responsabile di alcune loro pubblicazioni perché era giusto che uscissero e andassero in edicola. Per avere offerto quella firma ho sofferto 26 processi e tre condanne, e mi sono anche pagato le spese processuali. Detto questo, dovessi rifarlo domattina lo rifarei senz’altro.

Su questo si è già espresso molto, ma se oggi incontrasse Adriano Sofri di persona in giro per Roma, che cosa gli direbbe?

Premetto che non credo che lui sia stato uno degli organizzatori dell’assassinio, perché lui in quel momento stava a Napoli. Beninteso, sapeva benissimo quel che i suoi “compagni” stavano architettando. E quando, la mattina del 17 maggio 1972, la notizia del riuscito agguato arrivò alla redazione romana del quotidiano a via Dandolo, è come se ce l’avessi innanzi agli occhi la discussione che ne seguì, se rivendicare le due pallottole alla testa e alla schiena del commissario trentatreenne o farne un elogio più soft. Prevalse la seconda ipotesi, e Sofri venne incaricato di scrivere quella porcata in prima pagina, che la classe operaia si sarebbe rallegrata di quelle due pallottole. Detto questo, reputo Sofri uno dei talenti intellettuali della mia generazione, assieme a Paolo Mieli, Ernesto Galli della Loggia e Massimo Cacciari. Questo giudizio l’ho scritto un anno fa sul Foglio, e all’indomani Sofri mi riempì di insulti tra i più beceri su quello stesso quotidiano. E dunque, se lo incontrassi domani, gli direi: “Mi ripeti gli insulti che mi hai rivolto un anno fa?”. Dopodiché, ove lui lo facesse, gli farei fare il giro di Piazza Navona a calci in culo.

Perché dopo tanti anni c’è ancora questo risentimento?

Lui mi vive male perché sa che, a differenza di altri, a me non la può raccontare. Lo so a puntino quel che eravamo e quel che erano loro. Da Lotta Continua venne Prima Linea, un’organizzazione criminale del terrorismo rosso non inferiore alle Br. Lui la racconta costantemente ai 25-30mila adoranti ex militanti di Lotta continua tuttora impegnati nel rammemorare quelli che ritengono essere stati gli anni memorabili della loro vita, A loro sì, a me no: perché c’ero.

Lo scrittore Erri De Luca era a capo del servizio d’ordine di Lotta Continua. Secondo lei come mai non ha ancora deciso di fare i nomi?

Eppure, De Luca è stato leale perché quando loro, a cominciare dal retore massimo Gad Lerner, dicevano “che cosa c’entriamo noi con l’assassinio di Calabresi”, lui ha invece dichiarato: “Chiunque di noi avrebbe voluto ammazzare Calabresi”.

Come ha ricordato, lei ha scritto per moltissime testate giornalistiche. Poi, però, ha rotto con tutti. Perché a un certo punto sbatte la porta?

Il giornalismo è un lavoro in cui è coinvolta la tua anima. Beninteso, può succedere di scrivere su un giornale di cui non condividi la linea: una cosa è quello che tu scrivi, un’altra quelli che ti scrivono accanto. Per dirne una, una quindicina di anni fa mi telefonò Vittorio Feltri per chiedermi di collaborare al suo Libero. Gli risposi che la mia posizione era diversa da quella del suo quotidiano. Al che lui mi disse: “Ma che c’entra, scriverai quello che vuoi, punto e basta”. E difatti collaborai a lungo a Libero, peraltro pagato benissimo. A un certo punto pensai che fosse impossibile continuare a scrivere su un giornale i cui lettori si aspettavano tutt’altro da quello che io pensavo e scrivevo.

Mi sembra una costante quella degli ottimi pagamenti…

Penso di valere molto nel mio campo, e quindi chiedo di essere pagato al meglio possibile. C’è qualcosa di strano? Detto questo, tutte le volte che mi sono congedato da un giornale ho rinunziato a un reddito certo senza avere un’alternativa e senza pensarci un attimo.

Per esempio?

Ho cominciato a fare il giornalista professionista a Paese Sera, che era un giornale comunista. Ma io comunista non lo sono mai stato un istante della mia vita, e questo rendeva le cose difficili. Io ero adibito alla curatela della terza pagina e un giorno arriva un pezzo del corrispondente del giornale di Parigi che aveva fatto un’intervista a François Mitterrand e voleva che venisse titolata più o meno così: “Mitterrand sì che è marxista a differenza di Craxi”. Ora, di Mitterrand si può dire che sia stato di tutto, ma marxista non un solo giorno della sua vita. E dunque ho cominciato a gridare che non era possibile mettere un titolo così idiota oltre che falso, e questo finché il direttore, che era un mio amico, non mi ha chiesto di mettere quel titolo come un favore personale nei suoi confronti. Solo che la tensione tra lui e me continuava, e a un certo punto ci ho messo due minuti a scrivere la mia lettera di dimissioni dal giornale. Era il settembre del 1978, non ero più un ragazzo e non sapevo come avrei pagato le bollette di casa il mese venturo.

Poco dopo arriva la tv. Qui il rapporto è ben diverso rispetto ai giornali. Come mai?

Perché la tv non ti chiede l’anima, e forse è giusto così. All’inizio ho fatto delle cose fra le più belle della mia vita. Su Rai 2 in prima serata sono molto fiero del documentario Nero è bello: ecco, lì l’anima ce l’ho messa, eccome. È stata la prima volta che in tv i ragazzi appartenenti alla destra missina e rautiana venivano trattati in modo non offensivo, come tipi che avevano tre narici. Pino Rauti, prima che andasse in onda il documentario, mi fece mandare una lettera di diffida dall’avvocato. Ma, dopo che fu trasmesso, mi spedì una lettera personale dicendo: “La stimo, lei è un avversario, ma leale”. Tanto che sono rimasto amico della sua famiglia pur dopo la sua morte.

La critica, però, non le ha mai perdonato di partecipare a trasmissioni popolari, come il Maurizio Costanzo Show o Controcampo.

Le trasmissioni televisive che amo frequentare sono esattamente le trasmissioni popolari, quelle che dietro la telecamera hanno l’Italia reale e non quelle delle conventicole o dei clan. Le trasmissioni dove vai incontro all’attesa e al giudizio al minimo di 500-600mila persone, al massimo di 4-5 milioni di persone. Fa differenza rispetto ai libri del tenore saggistico che è il mio, libri che quando arrivi a venderne cinquemila copie è un gran risultato.

Cosa ha imparato nel frequentare così tanta televisione?

Mi sono divertito come raramente altre volte nel Controcampo condotto da Sandro Piccinini, la più bella trasmissione televisiva italiana mai dedicata al calcio. Il calcio è il più gran romanzo popolare italiano. “Ma volete paragonare il calcio al teatro?”, diceva Carmelo Bene, e voleva dire che il calcio è cento volte più teatrale dello stesso teatro. Quanto al Costanzo Show, ci sono stato in tutto novanta volte, e ogni volta era una gran commedia umana di volti e di personaggi, con Maurizio che bastava mi lanciasse un’occhiata e io capivo che quello era il momento di mettere becco. Tra parentesi, io non scrivo mai di tv perché non sarebbe elegante parlare di gente con cui ho lavorato, di quelli che sono stati i miei compagni sul palco televisivo.

Perché la criticavano, secondo lei?

Perlopiù chi scriveva di televisione lo faceva per insultarmi. Dapprima Beniamino Placido, che pure era stato un mio amico, e per tanti anni Aldo Grasso, lui non più adesso. Grasso non ho mai capito perché, dato che quello che lui scrive di tv e del mondo io lo condivido al 99%, tranne quell’un per cento residuo, essendo costituito dagli insulti che un tempo mi rivolgeva. Una spiegazione alla sua domanda però c’è….

Quale?

I rapporti correnti fra i giornalisti e gli intellettuali sono rapporti al confronto dei quali i cannibali sono dei vegani. Siccome conosco tutti per il diritto e per il rovescio, so bene quali miserie di invidia e di rivalità ci sono dietro certe apparenti schermaglie intellettuali. Roba talvolta da fogna. Se è per questo, io non scrivo mai un articolo contro qualcuno. Se un libro non mi piace non lo leggo, se un film non mi piace non lo vado a vedere, se una trasmissione televisiva non mi interessa non la guardo. Di tanti film italiani odierni ambientati in un condominio popolare non scriverei mai una riga, dei film di Clint Eastwood cento e cento volte.

Oggi d’altronde i giornali non pagano più come un tempo. Sarà per quello che il clima si è ancor più incattivito?

Un giorno mi chiamano da un quotidiano per dirmi che avevano piacere a che io collaborassi al loro giornale. Viene a casa mia il vicedirettore, al quale rispondo che mi farà molto piacere scrivere sul loro giornale, al quale avevo già collaborato in passato. Quanto alla retribuzione, gli faccio presente che c’è il precedente costituito da quella collaborazione, pagata 1000 euro a pezzo. Non s’è mai più fatto sentire. Con i budget dei giornali di oggi, era grasso che cola se mi avesse offerto 150 euro a pezzo. Mai più sentito, mai più una sua parola, mai più una sua spiegazione.

Ormai mancano anche le buone maniere?

Solo che le buone maniere sono l’essenza del vivere civile, altrimenti che cosa ti differenzia dai selvaggi? Dell’ideologia puoi fare a meno tranquillamente, delle buone maniere no.

Un po’ come l’arte, che lei colleziona in ogni sua forma. Però recentemente ha venduto la sua amata collezione sui Futuristi, come mai?

È stato un lutto. Era trent’anni che li collezionavo e li leggevo, però il rapporto con quel mondo si era esaurito. I libri futuristi erano inerti sugli scaffali e mi sono detto: vendo la collezione e nel farlo gli do una nuova identità. Infatti gli amici della libreria Pontremoli hanno realizzato un catalogo che è uno dei più bei libri che portino la mia firma. Un volume palpitante di storia della cultura e dell’avanguardia italiana. I soldi che ho ricavato li ho usati quasi tutti in una nuova passione collezionistica, il libro d’artista. Detto questo, il lutto rimane.

Riesce a quantificare quanto ha speso per l’arte nella sua vita?

Ho speso tutto quello che ho guadagnato, tutto. Sul conto corrente in questo momento ho diecimila euro, ci sono momenti in cui ne ho tremila. Ho speso tutto per le mie varie collezioni. I libri rari del Novecento, le tavole originali degli illustratori a fumetti, i vinili del progressive-rock, i mobili del design italiano anni Cinquanta. Avendo lavorato molto ed essendo stato pagato molto bene il più delle volte, ho speso cifre importanti. Milioni e milioni di euro negli anni. Beninteso, dopo aver pagato al fisco ogni volta la metà del mio reddito imponibile, tanto che figuro come uno dei migliori centomila contribuenti italiani.

E quando lei non ci sarà più, che ne sarà di tutte queste collezioni?

Ho pregato Michela, che l’anno scorso è divenuta mia moglie, di vendere tutto ciò che mi appartiene nelle ventiquattr’ore successive alla mia dipartita. E con i soldi ricavati di farsi tanti di quei viaggi per il mondo che lei ama tanto.

Non aspira a lasciare in eredità un museo?

Ma che dice? I collezionisti ricchi lasciano di che fare delle Fondazioni, ma io non sono ricco nemmeno un po’. Detto questo, preferisco che i miei libri rari vadano a un privato che li ami quanto li ho amati io anziché andare a marcire nello scantinato di una qualche biblioteca pubblica. Quando ho venduto i miei libri futuristi, ho voluto che la libreria Pontremoli vendesse a quattromila euro e non uno di meno la mia copia con dedica de La cucina futurista di Marinetti e Fillia. Il pomeriggio che nella libreria Pontremoli venne presentato il catalogo della mia collezione, ho conosciuto il ragazzo che aveva comprato quel libro e non aveva affatto l’aria di essere un gran riccone. Ricordo disegnata sul suo volto la gioia dell’avere quel libro che probabilmente aveva acquisito non senza un qualche sacrificio. Ecco, spero che quella stessa gioia sia sul volto di tutti quelli che un giorno compreranno il ben di dio che io ho raccolto in tanti anni. E che sarà l’oggetto del mio prossimo libro che si intitola: Quel che resta di una vita.

Come mai ha deciso di sposarsi soltanto adesso?

Perché altrimenti Michela avrebbe dovuto pagare un fottio di tasse su tutto quello che è mio e che andrà a lei. Detto questo, il matrimonio non ha cambiato di una virgola il nostro rapporto, le nostre giornate. È solo una forma di tutela contro le angherie della burocrazia. Perché se sei moglie erediti e paghi poche tasse, se sei solo compagna invece no. A proposito di burocrazia le racconto un aneddoto…

Volentieri.

Quando dovevo sposarmi, ho chiesto un certificato di nascita al Comune della città dove sono nato, Catania. Solo che su questo certificato c’era scritto “Gianpiero” anziché il “Giampiero” che io sono. Perché correggessero la “n” in una “m” c’è voluto un anno intero. Delinquenti. Altro che i mafiosi, quelli almeno rischiano la vita per essere i delinquenti che sono.

Com’è stato il suo rapporto con le donne?

Altalenante, talvolta drammatico, in altre quanto di più sollecitante. È un discorso complicato. Ho imparato tanto dallo sport, tutto il resto dalle donne. Con un’ambivalenza costante fra inferno e paradiso. Con Michela, no. Inferno non ce n’è stato mai, o forse sì: una volta, e per colpa mia.

È fedele nei rapporti di coppia?

No, non è che in trent’anni io sia stato monogamo al cento per cento, se è questo cui lei allude. Sì, ci sono state altre avvisaglie femminili, tentatrici la loro parte. È umano che sia così.

Però lei è forse uno dei pochi intellettuali che candidamente ammettono di apprezzare e di usufruire della pornografia.

Vorrei ben vedere che a uno non piacesse fare scorrazzare la sua immaginazione erotica. Le ricordo che gli utenti della pornografia sono al 50 per cento uomini e al 50 per cento donne. Su questo terreno è bravissima Barbara Costa, una delle ragazze più intelligenti che abbia mai conosciuto, la quale ne scrive intelligentemente su Dagospia.

Fra non molto conosceremo anche il nuovo Premio Strega. Lei segue il dibattito che ogni volta si accende intorno a questa manifestazione?

Assolutamente no. I premi letterari, ma come si fa a parlarne? Come parlare del Nobel quando non è mai stato dato a Philip Roth. Come parlare del Goncourt che un certo anno non venne dato a Céline. Le persone serie non parlano di premi letterari e non li commentano. Beninteso, faccio i miei migliori auguri a quelli che li vincono. Quando ero giovane ho vinto parecchi premi, vuole sapere perché?

Sono curioso di saperlo…

C’è stato un momento in cui ero vicino intellettualmente al partito socialista craxiano. Partecipavo alla realizzazione di Mondo Operaio, la più bella rivista politica degli ultimi anni ’70 e dei primi ’80. Così, una volta mi hanno dato il premio Saint-Vincent per il giornalismo, ma solo perché in giuria c’era il socialista Vittorio Emiliani, che era amico mio. Un’altra volta ricevetti un premio letterario per Compagni addio, e questo perché lo sponsor era un socialista. Da allora, non ho mai più vinto un premio. E dire che, in fatto di libri, non c’è alcun dubbio che il mio ultimo, Nuovo dizionario sentimentale, sia uno dei più belli tra quelli scaturiti dalla mia generazione.

Qual è la classifica personale dei suoi libri migliori?

Nuovo dizionario sentimentale, l’ho detto. Poi A via della Mercede c’era un razzista. Lo strano caso di Telesio Interlandi, che ho ripubblicato tale e quale un paio d’anni fa. E ancora Che belle le ragazze di via Margutta del 2004, così come In una città atta agli eroi e ai suicidi: Trieste e il “caso Svevo” del 2011, ma anche La collezione, che ho pubblicato da Einaudi nel 2009 e che è stato il primo dei tre o quattro miei libri centrati sulla bibliofilia. Se è per questo, so anche qual è il più brutto dei 33 che ho pubblicato…

A questo punto ce lo potrebbe confessare.

Un romanzo scritto quando la Rizzoli mi aveva sollecitato a farlo. Ho scritto una gran cazzata. Non tutti i miei amici sono di questo parere, ma io sì. Ogni tanto mi è tornata la voglia di dimostrare che sarei in grado di scriverne uno migliore di quello, però non ne vale la pena. La mia vena è quella della saggistica narrativa, i libri in cui le idee e i fatti assumono la valenza di un romanzo pur essendo fatti assolutamente reali e accaduti esattamente in quel modo. Come avviene ad esempio nel capitolo del Nuovo dizionario sentimentale dedicato ai gruppi terroristi dalle cui imprese nacque lo Stato di Israele.

So che della politica non parla volentieri, o sbaglio?

Per carità… ma vuole chiedermi se preferirei andare a cena con Matteo Renzi o con Giuseppe Conte?

Glielo volevo appunto chiedere…

Con Matteo Renzi tutta la vita. A parlare, per esempio, di quel suo recente viaggio negli Emirati Arabi. Renzi rimane l’ultimo politico che cattura il mio interesse. Poco tempo fa sono stato al Costanzo Show e c’era “la ducetta”, Giorgia Meloni, e devo dire che è molto brava. È lontanissima da me, però se la cava bene. Sono molto interessato da chi è diverso da me, sennò morirei di noia.

Però Giuseppe Conte non l’ha incuriosita, a quanto pare.

Quando sono stato ospite un paio di settimane fa della tv del Fatto, ho constatato che lì sono ancora a lutto per la caduta politica di Conte. Marco Travaglio, che è un ragazzo intelligente, porta proprio il lutto al braccio. Mi aspettavo che si mettesse a piangere. Parla uno che sa cos’è il lutto, il lutto per la morte di Leonardo Sciascia o per i miei libri futuristi che non sono più a casa mia.

Giampiero Mughini crede in Dio?

No, assolutamente no. Sono stato a scuola dai preti e probabilmente questo ha influito ha influito negativamente. È una favola che non mi ha mai detto nulla. Purtroppo, polvere siamo e polvere ritorneremo.

E ci ha mai pensato a come vorrebbe morire?

Nel sonno, tranquillamente. Me ne vado e tolgo il disturbo. E, beninteso, Michela deve dare la notizia un mese dopo, altrimenti, e nella sciagurata ipotesi che lassù ci fosse il paradiso, mi troverei nella sconcertante situazione di leggere uno di quegli articoli in morte dei giornalisti che sono scritti tutti con lo stampino, tutti eguali, tutti animati da una falsa commozione.