Nel 1984, la mostra Arte di frontiera portava per la prima volta in Italia i graffiti di New York, aprendo una breccia tra l’arte istituzionale e quella scritta sui muri, spesso di notte, a colpi di spray, tag, lettering esplosivi e identità in costruzione. A quarant’anni di distanza, quel gesto torna a farsi vivo, più che mai pulsante, nella mostra HOPE AROUND. New York Graffiti, curata da Fabiola Naldi al Foro Boario di Oristano (fino al 25 ottobre 2025) nell’ambito del festival Dromos.

Un ritorno che non ha nulla di nostalgico, perché i pezzi in mostra – provenienti dalla collezione privata di Pietro Molinas Balata, sardo e primo in Italia a credere nel valore culturale del writing – parlano ancora oggi di urgenza, orgoglio e autodeterminazione. Oltre 40 opere di leggende come Phase 2, Rammellzee, Futura 2000, Delta 2, Kool Koor, A-One e tanti altri pionieri che dai vagoni della subway newyorkese sono finiti sulle tele senza mai perdere lo spirito di sfida. Con loro, anche le fotografie di Martha Cooper, Robert Herman e Sophie Bramly, che raccontano visivamente il contesto, la rabbia e la creatività di una generazione senza gallerie ma con un’urgenza espressiva che ha cambiato l’arte contemporanea. Il risultato è un percorso che non addomestica la forza del graffitismo, ma la restituisce come fenomeno globale, attraversato da tensioni politiche, desiderio di visibilità e amore per la città.

Il Foro Boario di Oristano. Foto: press

Abbiamo parlato con la curatrice Fabiola Naldi – da anni impegnata a studiare l’estetica e la storia del writing – per capire cosa significa riportare oggi, in un contesto sorprendente e inaspettato come quello sardo, una collezione unica al mondo. Ne è nata una conversazione che tocca il confine tra arte e ribellione, tra archivio e strada, tra il Bronx e Oristano…

Come nasce l’idea di raccontare per la prima volta la collezione Molinas Balata, finora rimasta inedita? E quali sorprese sono emerse durante il lavoro curatoriale?

Sono stata contattata da Salvatore Corona, ideatore e organizzatore del Dromos Festival di Oristano, per conto di Pietro Molinas Balata. Non ci conoscevamo, ma hanno pensato a me per il mio percorso nel campo della critica legata alla cultura del writing. La selezione delle opere è stata sorprendentemente semplice: ogni pezzo della collezione è fondamentale. La vera emozione è stata ritrovare lavori seminali, centrali nella storia del movimento, che avevo solo studiato sui cataloghi e che ora finalmente ho potuto vedere dal vivo.

Com’è cambiata la sua visione del graffitismo passando dall’ambiente urbano illegale alla tela da galleria?

Questione complessa. Sono ancora convinta che il writing debba vivere per strada, sui muri, sui treni. Ma nel caso specifico non si può ignorare la decisione di una generazione di writer newyorkesi (soprattutto del Bronx) che, pur non abbandonando mai l’attitudine vandalica e spontanea, ha scelto anche di esprimersi su tela. È stato un passaggio epocale. Esporre significava affrontare un altro tipo di pubblico, relazionarsi con lo spazio chiuso della galleria, accettare la sfida del sistema dell’arte. Con tutto ciò che ne consegue: contraddizioni, paradossi, riflessioni sull’autonomia del linguaggio. Ma non è stata una rinuncia semmai una trasformazione.

In mostra vediamo nomi storici: Rammellzee, A-ONE, Phase 2, Futura 2000. Che cosa ci dicono queste figure sull’evoluzione del graffitismo?

I protagonisti di HOPE AROUND sono i fondatori del movimento. Hanno inventato gli stili, codificato il linguaggio, creato un’estetica ancora oggi riconoscibile. Il sottotitolo New York Graffiti trova una sua connessione con Arte di frontiera, storica esposizione curata dalla ricercatrice e storica dell’arte Francesca Alinovi alla Galleria d’Arte Moderna di Bologna nel 1984. Non solo per la presenza degli stessi artisti, ma per l’approccio visionario e radicale di Alinovi, che fu tra le prime in Europa a riconoscere il valore estetico e culturale del writing. E non è certo un caso se ancor oggi, dopo mezzo secolo, continuiamo a onorare quella tradizione, riflettendo sull’evoluzione stilistica di una pratica sempre attiva e considerata una delle forme di comunicazione visiva più influenti della seconda metà del Novecento.

Qual è, secondo lei, l’impatto di portare questi graffiti storici in un contesto come quello sardo? Ci sono letture inattese che nascono dall’incontro con il territorio?

La Sardegna ha una lunga tradizione di graffiti writing, più interna e meno visibile per ragioni geografiche, ma viva. A Cagliari, per esempio, c’è da alcuni anni il festival Muros de Arte, che lavora su contaminazioni tra tradizione e innovazione, tra passato, presente e forse anche un po’ di futuro. Credo che questa mostra avrà un impatto molto forte sul pubblico, anche perché spinge a superare la lettura puramente vandalica o spontaneista della disciplina. Le domande che emergono — sull’autenticità, sulla resistenza delle pratiche originarie, sulla traduzione in spazi museali — sono importanti e assai attuali.

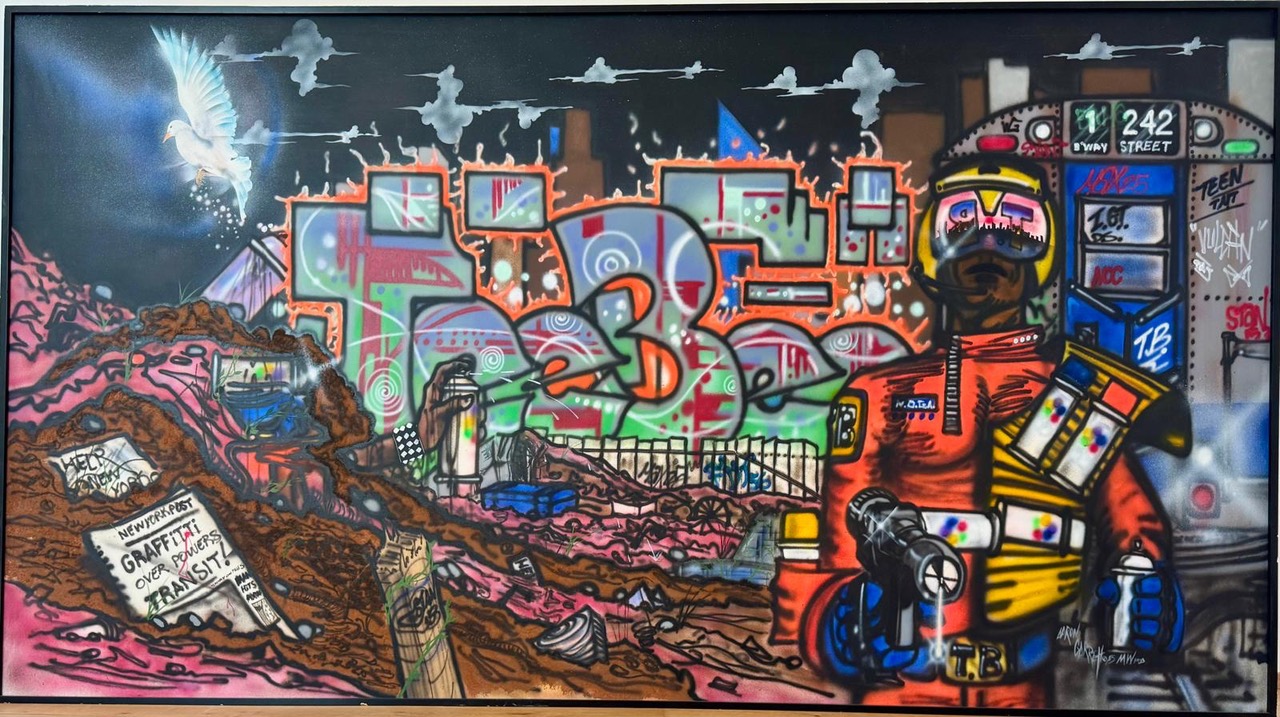

TEE BEE, 1985, acrilico e spray su tela. Foto: press

Tra le opere, anche scatti di Martha Cooper, Henry Chalfant, Jean-Pierre Laffont, Jon Naar. Che ruolo gioca la fotografia nella storia del writing? E cosa cambia quando un’opera viene vista sul muro o su una stampa?

La fotografia è la matrice memoriale del movimento. Senza fotografie e video, moltissimi pezzi non sarebbero giunti fino al nostro presente. Con la fotografia il writing si è espanso negli anni Settanta e Ottanta. Grazie alla fotografia sono nate le prime fanzine, dalle fanzine alle prime pubblicazioni, passando per le sfide tra crew, tutto passava da lì. Prima del web, la fotografia era il canale attraverso cui il writing si espandeva da un quartiere all’altro, da uno stile all’altro. È grazie a questi archivi che oggi possiamo restituire quella storia.

Il titolo HOPE AROUND gioca con la parola speranza…

Il titolo parte dal tema del Dromos Festival: da sempre aperto a contaminazioni ibride e meticce, e votato a indagare tematiche contemporanee e innovative. Quest’anno il festival si riconosce sotto il titolo HOPE, una parola che si connette alle due edizioni precedenti (Change, People).

In che senso il writing newyorkese incarnava una forma di speranza? E quel messaggio è ancora leggibile oggi?

Nel Bronx degli anni Settanta di speranza ce n’era ben poca. Le immagini di quell’epoca parlano chiaro: sembrava una città bombardata. Ma in quella devastazione, una generazione di giovani ha trovato un modo per resistere, per affermare la propria esistenza. Scrivere il proprio nome, ovunque, era una dichiarazione di sopravvivenza. All’inizio non c’era una visione artistica strutturata, ma molto presto alcuni di loro hanno guardato oltre il quartiere, oltre i treni. Il passaggio alla tela, in questo senso, è stato un modo per affrontare nuove sfide, per costruire un’identità riconoscibile anche altrove. Anche oggi quelle opere trasmettono quella tensione: non tanto un messaggio esplicito, ma una presenza forte, identitaria, inconfondibile.

Oggi molti di quei writer sono attivi in progetti editoriali (come Futura 2000 o Tats Cru), collaborazioni commerciali, commesse pubbliche. È una contraddizione o una naturale evoluzione?

È entrambe le cose. Il sistema — arte, comunicazione, cultura pop — ha inglobato molti linguaggi nati per strada. Alcuni artisti sono stati schiacciati da questa dinamica, altri sono riusciti a mantenere la propria integrità, pur accettando compromessi. Io stessa sono sempre stata molto critica verso alcune scelte “facili”, ma non mi sento di giudicare. Dire no al mercato non è semplice, oggi come allora. Mi interessa chi ha saputo trovare un equilibrio, senza tradire il proprio linguaggio. Le contraddizioni fanno parte del movimento. È soprattutto il presente, con tutte le sue ambiguità, che merita di essere abitato, discusso, attraversato e credo che la disciplina sia perfettamente in grado di farlo.