Anche nelle giornate più romanamente assolate, via dei Coronari resta sempre per una buona parte in ombra. Stretta e lunga, la via è, ma vale per tutto il resto del centro di Roma, terreno di conquista per turisti in cerca di tipicità da aeroporto. Mercato di brand alimentari a cielo aperto, ristorante diffuso che ha trasformato ogni residua bottega artigiana in piccole mense dozzinali.

Senza che questo debba trasalire in una forma di nera nostalgia o, peggio, di sentimentalismo passatista, va detto che via dei Coronari in particolare offre il fianco a una memoria bellissima quanto recente, e che per questo, certo, un po’ di malinconia la produce. Il ricordo è quello di una Roma che, nei primi anni Ottanta, mostrava nel suo centro storico una vivacità tutt’altro che residua, direttamente dagli anni Settanta. Prima che l’indicibile “Milano da bere” prendesse il sopravvento sugli orizzonti, sulla retorica e pure sulla morale degli italiani, Roma era il luogo privilegiato di una libertà leggera e di vicinato, dove l’anticonformismo poté incontrare magicamente il popolare e in un certo senso l’ovvia felicità di stare, semplicemente stare, senza porsi domande, senza perseguire ideologie, o ambire rivoluzioni (o peggio grandi progetti futuri).

Tra chi in questa Roma trovò spazio e fiducia, Pierre Clémenti e Tina Aumont, Michelangelo Antonioni e Identificazione di una donna (in cui si può vedere il teatro che ancora oggi si affaccia in via dei Coronari). E poi una giovane sconosciuta americana, tale Francesca Woodman. Woodman abitò al 60 di via dei Coronari – dove oggi si affacciano un bar finto-parigino e qualche negozio di abbigliamento. Poco lontano, in via di Parione, la giovane fotografa trovò invece nella galleria Maldoror chi la seppe comprendere e ascoltare. È da questi luoghi di Roma che bisogna partire per cogliere l’unicità e l’originalità di questa giovane artista nata a Denver, allora sperduta provincia del Colorado ma già densa di una presenza artistica solida e coesa, che Roma visse per un breve periodo e in cui trovò terra fertile per la propria fotografia. L’impresa presuppone un movimento ostinato e contrario, che obbliga a tentare di capire – anche attraverso Francesca Woodman – dove sia finita Roma. In altre parole: dov’è possibile recuperare quello spazio della storia, e della cultura, che oggi appare così malamente prosciugato da un uso banalmente strumentale dei luoghi e della loro storia?

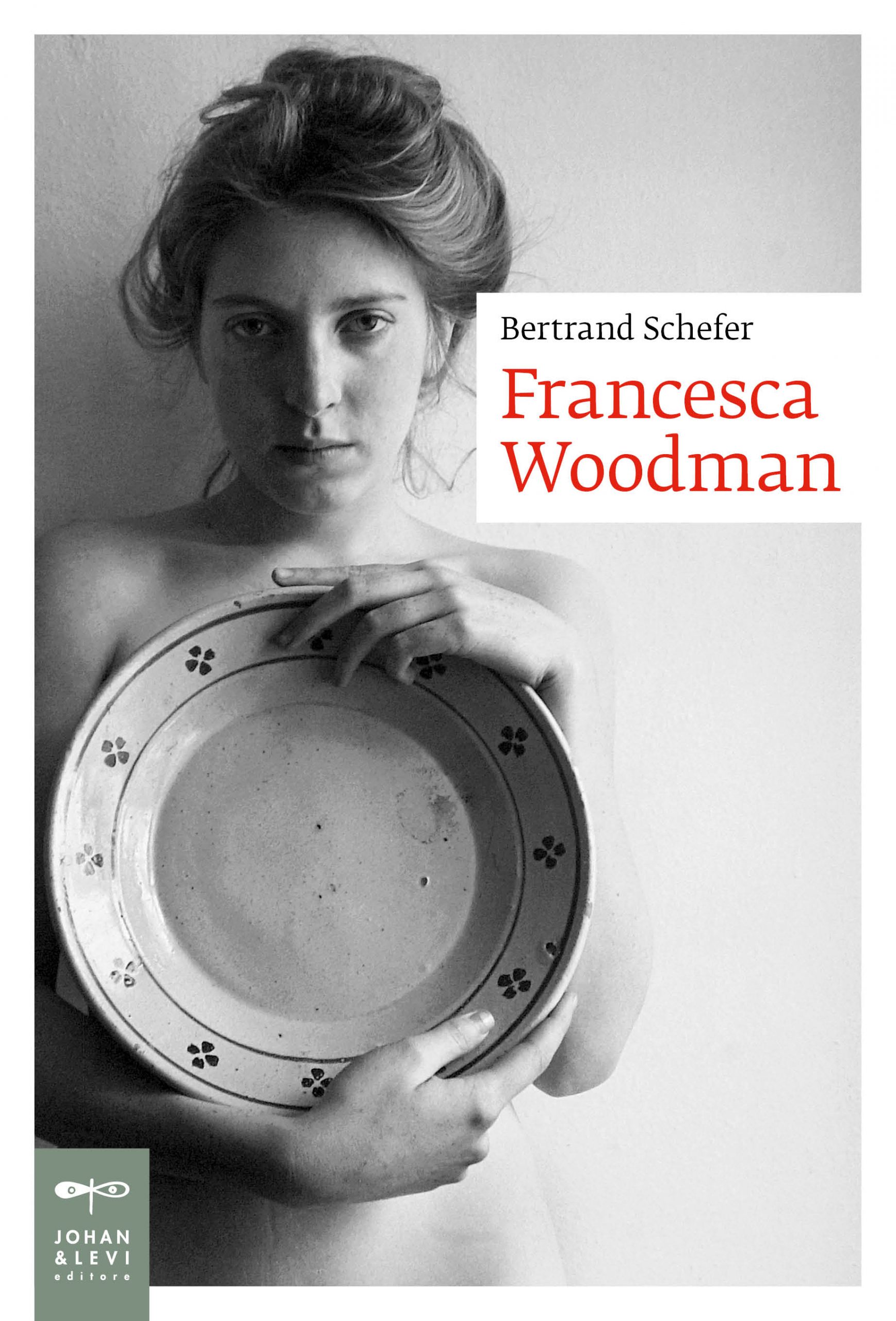

Utile guida è il libro esile ma tesissimo di Bertrand Schefer, Francesca Woodman, che Johan & Levi porta in libreria grazie alla bella traduzione di Andrea Franzoni. Con poco più di sessanta pagine, il volume è un ricordo, anzi, l’interpretazione di un lampo, perché tale fu l’esistenza di Francesca Woodman, nata nel 1958 e morta suicida nel 1981. Di circa dieci anni più giovane di quella che fu la generazione di Robert Mapplethorpe e di Annie Leibovitz, Woodman patisce un contesto che se in parte risulta essere più accogliente o peggio, comprensivo, in realtà mostra i segni evidenti di una virata politica, sociale ed economica imminente (Ronald Reagan viene nominato presidente – icasticamente – il giorno dopo la sua morte).

Courtesy of Johan & Levi

Fu un’azione di rottura collettiva a livello politico ed economico che portò a quello che venne definito “il riflusso”, una fuga dalle piazze e dalla partecipazione politica. Uno sgombero generale in cambio – ma non per tutti e non per molti – di un edonismo liberatorio e di un ritorno al privato. Il che, se in parte alleggerì la tensione sociale, dall’altro lasciò sul campo vittime e ferite non più rimarginabili.

In questo contesto Francesca Woodman, grazie a un intuito artistico fenomenale, diede forma a un discorso fotografico inedito e potente: partire dal corpo, partire dal singolo, partire in ultimo da sé stessa. Quasi tutte le fotografie di Woodman non sono altro infatti che autoritratti, pose fotografiche che ritraggono al tempo stesso la fragilità di un corpo giovane e ancora immaturo, ma anche la sua potenza esplosiva. Il coraggio di Woodman non è banalmente nella capacità di mettersi in mostra, ma nella capacità di vedersi e mostrarsi in tutte le pieghe di significato che attraversano il suo corpo.

Una lezione che viene dal Surrealismo, da Hans Bellmer e Man Ray, ma con una notevole originalità che rende l’arte fotografica di Francesca Woodman assolutamente unica, caposcuola di un immaginario che verrà imitato sia a livello estetico che formale – in particolare nella moda – e che andrà a raffinare il proprio messaggio di rappresentazione portandolo negli anni Duemila a un livello qualitativo inedito.

Woodman rifugge infatti la deformazione dei corpi tipica del Surrealismo per offrire una nudità spontanea ed emotivamente potentissima: il centro delle sue opere non è il corpo, ma la nudità quale forza e debolezza; macchina, ma anche funzione. Un intenso e violento compiersi su di sé che riscatta una generazione, e la condanna a una parentesi di dolorosa solitudine. Nella sua ultima opera, il libro d’artista intitolato Some Disordered Interior Geometries, si assiste all’annullamento della sua identità: il corpo è senza testa, oggetto tra gli oggetti in un dialogo estremo e radicale in cui la vita non è altro che rappresentazione di un’atmosfera, di una temperatura. Le mani divengono le protagoniste ultime, segno di un gesto possibile quanto ineluttabile.

Per descrivere tutto questo, Schefer applica un periodare assorto: ritrae Woodman per brevi quadri, spesso si mette in diretta relazione con lei per dare al lettore la possibilità di avvicinarsi al suo corpo fotografico (e fotografato). Non esiste distinzione tra la sua esistenza e la sua arte. Non c’è spazio emotivo che non passi sulla pellicola, producendo piccoli shock sentimentali in chi osserva i suoi scatti. Woodman parla al futuro di una generazione di isolati, persi e disincantati. E ben prima che il termine presuntamente scientifico hikikomori avesse fortuna. Woodman mostra l’esilità del proprio corpo per mostrare una dolcezza disperata e disadorna, che sarà anche il corpo di chi giovane sarà dopo di lei, ma che giovane nel suo movimento, impeto, ingenuità non potrà più essere.

Schefer scrive un saggio che è un romanzo filosofico che è a sua volta una lettera ad un’amica, a un’amante, a una donna mai incontrata che pure ha segnato la sua esistenza. Un rapporto privato in forma di dichiarazione pubblica. Alla maniera di Jean Echenoz (si pensi tra gli altri ai romanzi Lampi, Correre e Ravel), Bertrand Schefer racconta Woodman per movimenti minimi. Con accenni leggeri ne definisce la forma e la consistenza: dall’infanzia sulle ginocchia di David Hockney ai lavori che segnano la sua vita in casa, vero luogo di elaborazione di uno sguardo artistico che trova imprevista, ma solida comunanza in Italia con il movimento della Metacosa. Un’affinità data senza alcuna connessione relazionale, ma che mostra plasticamente l’ipotesi durissima di uno scarto: quello che non evita la vita pubblica, ma trasforma la vita privata in un luogo aperto mettendo a disposizione il proprio stesso corpo e i luoghi della propria intimità: il bagno, la camera da letto con le lenzuola sfatte, la cucina con le stoviglie confuse tra il lavabo e il tavolo.

Francesca Woodman fu forse compresa prima a Roma che a New York (salvo poi essere rivalutata e integrata a Parigi, grazie alla prima grande retrospettiva del 1998 alla Fondation Cartier) proprio per quella qualità assoluta e sottile che caratterizza una città che da sempre, seppur con disincanto, accoglie nelle sue strade come nelle sue case il mondo nella sua prospettiva storica, prima ancora che come fenomeno dell’attuale. Il presente non è mai così davvero importante, e Francesca Woodman offre, a oltre quarant’anni dalla sua morte – che corrispondono ormai al doppio della sua vita –, uno spazio di esistenza possibile radicale, e necessario, per essere altro, per rivelarsi divisi da quanto l’attorno insistentemente e spesso, malamente, consiglierebbe.