L’anno scorso ho passato qualche centinaio di ore a riguardare ogni singolo episodio di E.R. – Medici in prima linea mentre ero sul tapis roulant. Alcuni episodi li ho rivisti persino più volte, perché ci sono giorni in cui l’unico modo per resistere è farsi aiutare da quello in cui John Carter, interpretato da Noah Wyle, prende il comando del pronto soccorso dopo una fuoriuscita di benzene e riesce a salvare la situazione. Spesso, mentre scorrevano i titoli di coda e il tapis roulant passava in modalità defaticamento, pensavo: Non li fanno più così, ormai.

La serie debuttò su NBC nell’autunno del 1994 come un fulmine a ciel sereno e rimase in onda per 15 anni. Nel frattempo, trasformò in star George Clooney, Julianna Margulies, Wyle e molti altri attori, e cambiò letteralmente il ritmo con cui si muoveva il dramma televisivo. Fu una pietra miliare, ma anche in molti sensi l’apice dell’era pre-rivoluzione via cavo: una serie televisiva costruita come tante altre prima, ma realizzata a un livello altissimo di recitazione, scrittura, regia, qualità produttive e tutto il resto. Poteva seguire l’arco narrativo di un personaggio lungo un’intera stagione, come Carter che da studente di medicina ingenuo e sopraffatto diventa il medico più esperto e cinico del pronto soccorso. Oppure poteva travolgerti con un caso clinico che durava appena una scena o due.

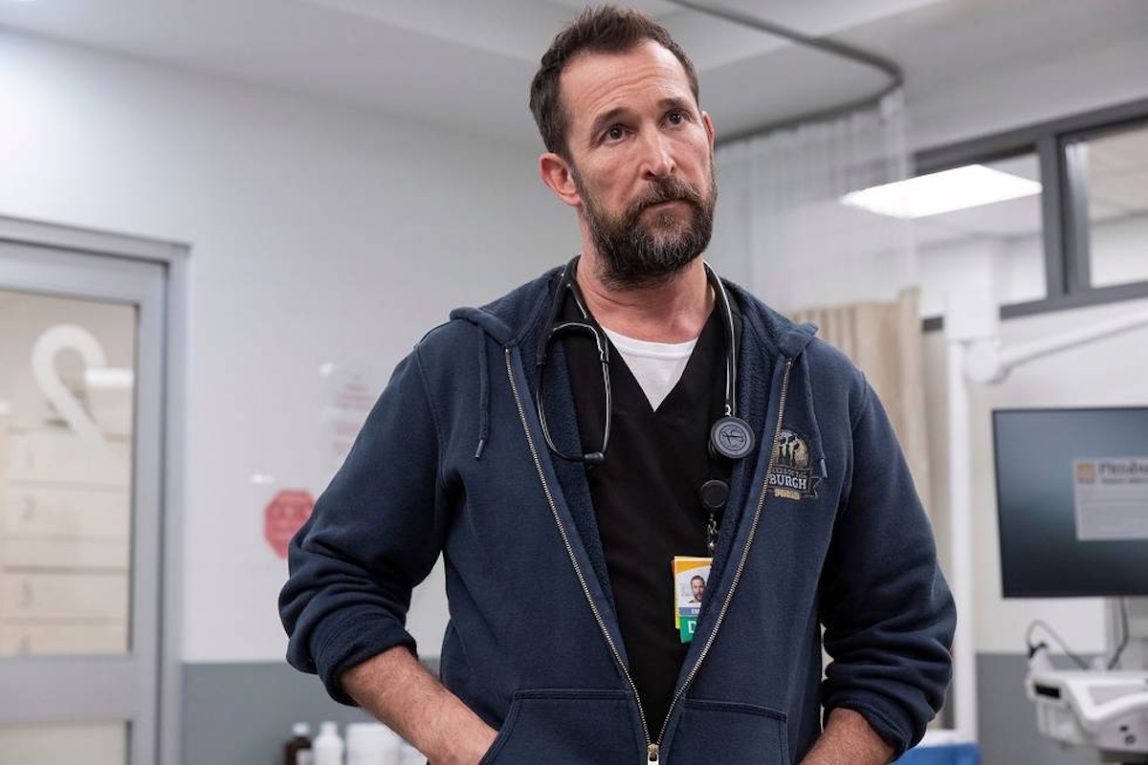

Ora che siamo entrati in un’epoca post-Peak TV — in cui sei fortunato se la tua serie preferita arriva a 10 episodi a stagione (più spesso otto, o addirittura sei), e in cui solo pochissimi titoli molto longevi, appartenenti a un’altra epoca (*), riescono a sopravvivere per più di qualche stagione — è difficile immaginare una nuova serie che debutta e riesce a restare in onda per un decennio, producendo decine di ore ogni anno senza abbassare troppo le proprie ambizioni creative. Ma accidenti se The Pitt, il medical drama di Max che riunisce diversi tra i principali autori di E.R. — incluso lo stesso Wyle nel ruolo da protagonista — non ha intenzione di provarci.

(*) Una di quelle, Grey’s Anatomy, si è persino sovrapposta agli ultimi anni di E.R., e si poteva vedere quest’ultima sforzarsi per assomigliare alla nuova serie di successo. E.R. era alla sua undicesima stagione quando Grey’s debuttò; Grey’s è ora alla ventunesima. Il tempo è un cerchio piatto.

Con Wyle nei panni del medico di Pittsburgh Michael “Robby” Robinavitch, The Pitt è un tentativo di fare televisione che sembri e che funzioni come la televisione, invece di essere un lungo e gonfio “film da 10 ore” concepito da registi che non amano o non comprendono questo medium. Qui il creatore è il veterano di E.R. R. Scott Gemmill, e uno dei produttori (nonché regista del primo episodio) è lo storico showrunner di E.R. John Wells (la cui lista di crediti include anche The West Wing, Shameless, Southland e China Beach).

La prima stagione conta 15 episodi — non i classici 22 degli anni d’oro di E.R., ma una durata che somiglia a un pasto completo piuttosto che all’amuse-bouche di sei episodi. Pur contenendo molti elementi serializzati, la serie comprende l’importanza di fare in modo che ogni episodio sia un’unità soddisfacente in sé. E tiene a cuore la rappresentazione del processo lavorativo dei personaggi almeno quanto i problemi personali in corso di questi medici e infermieri. Non tutto funziona, ma è incredibilmente appagante vedere quanto possa ancora essere efficace questa vecchia idea.

L’eredità di Michael Crichton, accreditato come creatore di E.R. perché la serie utilizzò un suo vecchio copione per l’episodio pilota, ha intentato causa sostenendo che Wells e Gemmill stiano tentando di realizzare un seguito di E.R. in tutto tranne che nel nome, dopo che erano naufragati i negoziati per un revival ufficiale incentrato su un John Carter più anziano intento a formare una nuova generazione di medici d’urgenza.

Certamente, in The Pitt abbondano i momenti che echeggiano la storia di Wyle sullo schermo. Nel primo episodio vediamo il dottor Robby guidare un gruppo di studenti e specializzandi in un tour del loro nuovo ospedale, con i volti intrisi dello stesso misto di terrore e meraviglia che aveva Carter quando il suo burbero mentore Peter Benton lo accompagnò al County General il suo primo giorno. Questa sensazione di storia che si ripete ritorna di frequente, poiché Wyle si ritrova spesso a interpretare scene familiari di John Carter, solo che ora è il medico senior a dispensare saggezza — e, a volte, rabbia — in momenti in cui un tempo era lui a combinare guai.

Gli ossessivi di E.R. potrebbero, per esempio, soffermarsi su una scena in cui Robby guida il senior resident Dr. Langdon (Patrick Ball) e lo studente di medicina Whitaker (Gerran Howell) in una procedura di escarotomia, in cui si incide a fondo la pelle di una vittima di ustioni per offrirgli sollievo, ricordando che quando Carter si trovò in quella stessa situazione, ebbe la nausea e non riuscì a portarla a termine (niente spoiler su come andrà a finire per il giovane Whitaker). Persino la barba brizzolata di Robby può essere letta come un richiamo, dato che Carter ogni tanto la lasciava crescere (con grande disappunto dei fan del viso da ragazzino di Wyle) quando si sentiva particolarmente amareggiato per lo stato della sua vita e della sua carriera.

Ma quel tipo di conoscenza non è necessaria per apprezzare The Pitt. E, in difesa (non legalmente vincolante) di Gemmill e soci, i vari elementi dello show che risultano familiari sono emersi anche in decine di altri medical drama nel corso degli anni, molti dei quali ben precedenti a E.R. È un genere con un numero limitato di temi e variazioni su di essi (buona fortuna a trovare un medical drama il cui episodio pilota non includa una scena in cui una matricola ansiosa riceve una panoramica del nuovo ambiente). E.R. era spesso carico di cliché, ma li presentava con così tanta energia, brillantezza tecnica e carisma da parte del cast che non importava.

The Pitt è ambientato nel presente e, se seguite i medical drama da anni — o se siete stati abbastanza sfortunati da passare molto tempo in ospedali veri — sapete che alcune cose sono cambiate radicalmente. Per cominciare, nessuno li chiama più emergency rooms (l’equivalente italiano del Pronto Soccorso, da cui prendeva il nome proprio E.R., ndr): ora si parla di emergency department, quindi Robby e tutti gli altri si riferiscono a esso come “ED”. La tecnologia medica è migliorata, mentre il sistema sanitario nel complesso è molto, ma molto peggiore. La sala triage del Pittsburgh Trauma Medical Hospital è costantemente stracolma di pazienti che aspettano più di otto ore solo per essere visitati, in parte perché l’ED deve trattenere troppi pazienti che dovrebbero essere ricoverati in altri reparti dell’ospedale, ma che invece rimangono lì per ore o giorni perché l’ospedale è troppo a corto di personale per riuscire a gestirli tutti adeguatamente. Tutti sono costantemente sul filo: dai pazienti frustrati che urlano cose come «questo posto fa schifo! Vi distruggerò su Yelp!», agli infermieri che si sono ormai anestetizzati di fronte agli orrori e ai pericoli del lavoro (quando una di loro viene aggredita e ferita, un’altra dice con distacco a una nuova arrivata: «Siamo stati tutti aggrediti»).

La differenza fondamentale tra E.R. e The Pitt è il formato, che si svolge quasi in tempo reale. Anche se gli episodi qui durano tutti un po’ meno di 60 minuti, si sviluppano su ore consecutive all’interno di un unico turno in ospedale — che coincide con il primo giorno di lavoro per gli studenti di medicina Whitaker e Javadi (Shabana Azeez), l’intern Dr. Santos (Isa Briones) e la specializzanda al secondo anno Dr. King (Taylor Dearden).

La struttura è un’arma a doppio taglio e sembra esistere soprattutto per chiarire che no, questo non è E.R. 2025. Il lato positivo è che la compattezza impone una maggiore enfasi sulle storie mediche. Ci sono comunque sottotrame legate alle vite personali — la senior resident Dott.ssa Collins (Tracey Ifeachor) inizia il turno scoprendo di essere incinta, un segreto che condivide solo con la saggia caposala Dana (Katherine LaNasa), mentre scopriamo gradualmente che la Dott.ssa McKay (Fiona Dourif) ha una vita privata complicata che preferirebbe non condividere con la nuova collega Javadi — ma non sembra mai che la componente romantica diventi il motore principale della narrazione (*). C’è anche l’opportunità di seguire i casi per un periodo prolungato senza che la serie debba forzare i limiti di ciò che fanno i medici d’urgenza. Che gli esiti siano felici o tragici, l’impatto di vederli svilupparsi nell’arco di più ore può essere molto potente. E di tanto in tanto, The Pitt si concede persino di giocare con l’espediente narrativo: a differenza di Jack Bauer in 24, vediamo Robby lottare per trovare un momento per andare in bagno tra una crisi e l’altra.

(*) Per alcuni spettatori — quelli che guardavano E.R. soprattutto per Doug e Carol, o che seguivano Grey’s Anatomy più per Meredith e McDreamy che per gli interventi chirurgici — questo potrebbe sembrare più un difetto che un pregio.

Una scena di ‘The Pitt’. Foto: Warrick Page/Max

Ma ci sono anche molti momenti in cui sembra davvero folle che tutte queste cose accadano in un unico turno. Non è il carico di pazienti, dato che un centro traumatologico urbano e affollato avrebbe ovviamente molti casi di vari gradi di gravità in un qualsiasi giorno. Piuttosto, è che i personaggi in questo unico giorno attraversano tipi di archi narrativi che E.R. — o qualsiasi altro medical procedural — avrebbe lasciato evolvere nell’arco di mesi nella vita dei suoi medici. Solo uno degli studenti di medicina compie così tanta crescita emotiva e professionale nelle prime 10 ore della stagione che viene da chiedersi come mai il dottor Robby non dica loro che hanno ricevuto un permesso speciale per saltare gli ultimi due anni di scuola e iniziare subito la specializzazione. Quando Langdon e Santos hanno un disaccordo, lui sembra un arrogante idiota, ma osserva anche — non a torto — che lei sta mettendo in discussione come funzionano le cose dopo essere stata al lavoro letteralmente per sette ore.

Le discussioni si ripetono più e più volte — per esempio, l’amministratrice ospedaliera Gloria (Michael Hyatt) che si lamenta con Robby dei punteggi di soddisfazione dei pazienti, e Robby che a sua volta le chiede di risolvere il problema del boarding — in un modo che avrebbe senso lungo diverse settimane, ma non tutte nello stesso giorno. C’è anche una spiegazione forzata, inserita solo per ricordare al pubblico pazienti e sottotrame che abbiamo visto settimane fa, anche se per i medici non è passato nemmeno tutto quel tempo (Robby al dottor Mohan, interpretato da Supriya Ganesh: «Come sta Joyce, la nostra paziente con anemia falciforme?”»; Mohan, per qualche motivo, non risponde: «So che ha l’anemia falciforme. Perché hai sentito il bisogno di dirmelo?»).

Se avrà successo, The Pitt probabilmente farebbe bene ad abbandonare l’idea del tempo reale, soprattutto visto che ci sono molti altri modi in cui il nuovo show si distingue da quello che non è una continuazione ufficiale di E.R.. C’è un tocco di Pittsburgh sparso qua e là, incluso un paziente con demenza allo stadio terminale che in passato costruiva scenografie per Mister Rogers’ Neighborhood (lo show per bambini il cui conduttore è stato interpretato da Tom Hanks in Un amico straordinario, ndr), e una persona cara che manda a tutti i medici panini di Primanti’s per pranzo. Il pronto soccorso stesso è bianco, sterile e asettico, al contrario dei verdi e gialli disordinati del Cook County. E mentre il ritmo può impennarsi rapidamente durante i traumi, The Pitt in molti altri momenti è intenzionalmente riflessivo nel mostrare i flussi e riflussi del lavoro, incluse diverse scene in cui Robby raduna tutti per passare qualche minuto a riflettere sulla perdita di un paziente e/o sui modi in cui un caso particolare è andato male.

È un grande cast corale, e il mix di veterani del pronto soccorso e reclute rende difficile, almeno all’inizio, che qualcuno spicchi davvero oltre Wyle, che è la presenza più riconoscibile. Con il tempo, però, ogni personaggio acquista maggiore spessore, e gli attori secondari hanno i loro momenti per brillare (questo è un altro vantaggio del fare 15 episodi; fate stagioni TV più lunghe, non sono un pazzo!). Dearden e Dourif sono particolarmente bravi, ciascuno a un’estremità opposta dello spettro temperamentale. King si prende cura della sorella autistica, sembra trovarsi lei stessa da qualche parte nello spettro autistico, e fatica a sentirsi a proprio agio in mezzo a tante nuove persone, anche se è chiaramente una dottoressa dotata ed empatica. McKay, invece, si muove con sicurezza come se quello fosse il posto in cui è sempre stata destinata a stare, anche se a volte tende a lasciare che le emozioni prevalgano sul suo giudizio.

Ma l’attrazione principale è, naturalmente, Noah Wyle stesso. Che tu l’abbia seguito per alcuni o tutti i dodici anni in cui ha interpretato Carter (prima di andarsene per gran parte del tratto finale di E.R.), che tu lo conosca da serie successive come Falling Skies o The Librarians, o che non l’abbia mai visto prima, si inserisce in questo mondo con incredibile naturalezza.

È una giornata dura per Robby, non solo per il carico di pazienti e per la presenza di tanti nuovi volti bisognosi di guida, ma anche perché ricorre l’anniversario della morte del suo mentore. Così Wyle lo interpreta come un uomo molto stanco, sempre sul filo per gran parte del tempo in cui lo vediamo. Ma emana anche competenza e compassione, sia verso i pazienti che verso i medici più giovani, che non hanno ancora visto tutto quello che lui ha visto, nel bene e nel male. La natura del suo lavoro come medico strutturato in un ospedale universitario significa che spesso resta un passo indietro durante i traumi, lasciando che i ragazzi imparino facendo. Di tanto in tanto, però, deve intervenire e salvare la situazione di persona, e c’è un palpabile aumento di energia ogni volta che l’uomo che sa meglio di chiunque altro cosa fare passa in primo piano. C’è anche una scena in cui Robby ricorda la perdita di una paziente di cinque anni durante la sua stessa specializzazione (che si svolgeva, significativamente, a New Orleans e non a Chicago), e c’è un dolore terribile nella voce di Wyle che rende evidente quanto quel ricordo sia ancora vivido, anche dopo trent’anni.

È bello rivederlo all’opera in questo contesto, e avere con sé questo team creativo lungo il percorso in ambulanza. The Pitt non sta facendo nulla di particolarmente innovativo — e, anzi, la sua deviazione più evidente rispetto al familiare è di gran lunga il suo punto debole. Ma per la maggior parte del tempo è un potente promemoria del perché certe formule siano così longeve, di quanto possano essere ancora soddisfacenti se ben eseguite, e del perché non dovremmo avere tanta fretta di buttare via tutto ciò che ha reso la TV… TV, per così tanto tempo.

Da Rolling Stone US