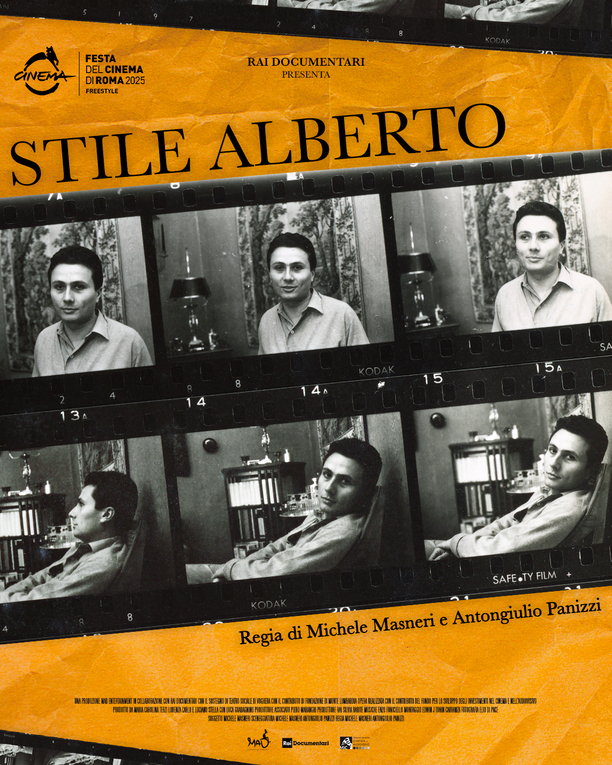

Voler decifrare Alberto Arbasino è come tentare di fermare il vento. Troppo mobile, troppo ironico, troppo consapevole che con il tempo tutto cambia per lasciarsi rinchiudere in un formato stabile. Eppure Stile Alberto, firmato da Michele Masneri e Antongiulio Panizzi (in onda sabato 15 novembre su Rai 3, dopo il debutto alla Festa del Cinema di Roma, e poi disponibile su RaiPlay), riesce nell’impresa di restituire almeno alcune delle tante sfaccettature, anche quelle meno note, dello scrittore di Fratelli d’Italia: il dandy tra Harvard e “la casalinga di Voghera” che esplora la nobiltà decaduta e consiglia “la gita a Chiasso”, che frequenta l’élite esclusiva e prende in giro la provincia profonda tra mille “vaffa”.

«Non esiste un documentario definitivo. È uno dei tanti Arbasini possibili», ammette in questa intervista il giornalista Masneri, suo amico e allievo, nonché autore dell’omonimo libro da cui il film è tratto (edito da Quodlibet nel 2021). Prodotto da Mad Entertainment e Piero Maranghi in collaborazione con Rai Documentari e Luca Guadagnino, intreccia archivi, testimonianze e frammenti privati, restituendo il ritratto di un artista in perenne riscrittura, che trasformava ogni pagina, ogni conversazione, ogni festa in materiale narrativo. Ci sono i mondani e le principesse, i “nipotini dell’ingegnere” e i proverbiali neologismi, da “tormentone” a “smandrappata”, così come il deputato deluso dalla politica e il pioniere queer che preferiva definirsi porschista, dalla passione per le Porsche, più che attivista Lgbtq+.

Per Masneri, era un uomo che «non nascondeva il provincialismo, se ne serviva per scherzarci sopra, e che partecipava alle feste non da fanatico, ma per scriverne e poi essere critico verso quegli ambienti». Un intellettuale che ha raccontato l’Italia mentre stava cambiando. E che a cinque anni dalla scomparsa torna a ricordarci che lo stile, dopotutto, è una forma di intelligenza.

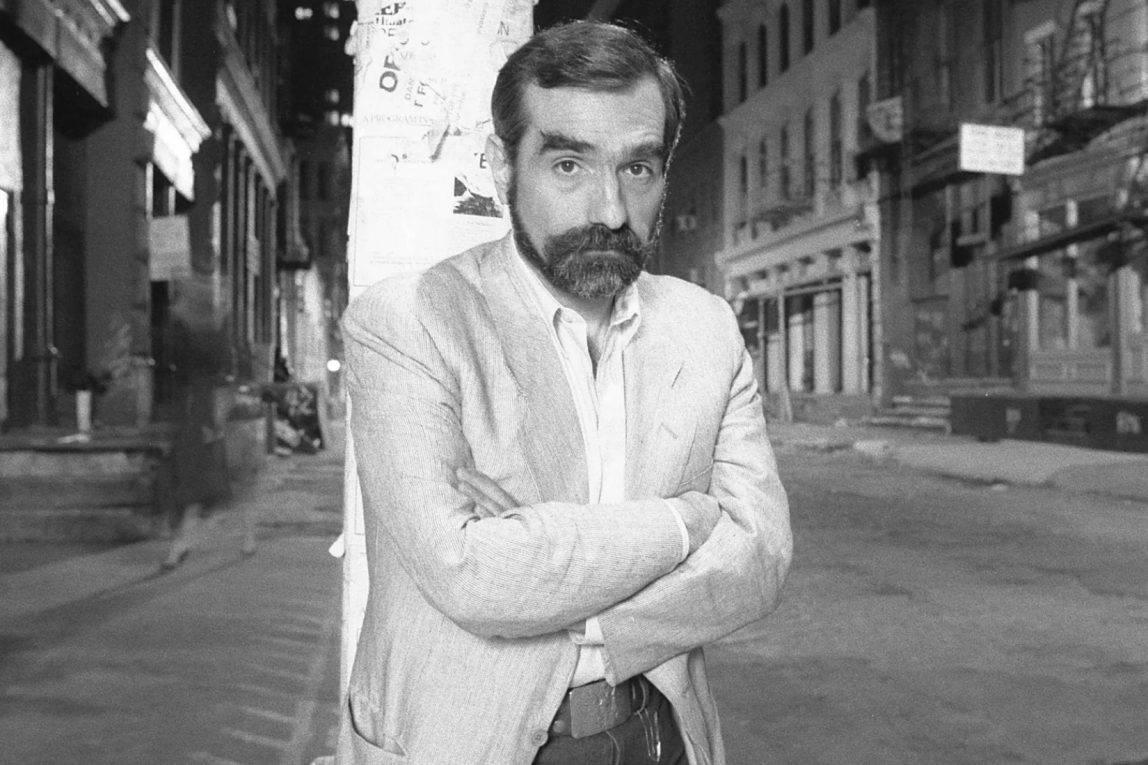

Alberto Arbasino tra Vanna Traxler e Sandra Verusio. Foto: ©Archivio Umberto Pizzi

Stile Alberto racconta un autore inafferrabile. È possibile rintracciare un solo “stile” di Arbasino, o il suo tratto distintivo è il “non finito”?

I documentari sugli scrittori sono difficili, perché rappresentare la parola scritta è complicato, ancor di più per uno come Arbasino. Perché lui è stato davvero tante cose insieme e ha attraversato tante fasi diverse. Chi lo ha conosciuto negli anni ’60 ha conosciuto un Arbasino diverso da quello che ho conosciuto io quando aveva già 80 anni. Per cui abbiamo voluto dare al documentario un taglio più laterale, per far emergere aspetti minori della sua figura, ma che per me erano significativi. In fondo ho raccontato la mia esperienza con Arbasino. Come sosteneva lui stesso, non esiste un libro definitivo. Così, per me, non esiste un documentario definitivo. Questo è soltanto uno dei tanti Arbasini possibili.

Nel documentario emerge con forza Fratelli d’Italia, romanzo che Arbasino ha riscritto più volte nell’arco di trent’anni. Un libro in continua mutazione con l’autore.

È vero, perché scrive la prima edizione nel 1963 e l’ultima nel 1993, con la parentesi della seconda edizione del 1976. Nella prima edizione aveva 33 anni e nell’ultima 63 anni. Dal ’63 in poi continua a riscriverlo, seguendo l’esempio di altri grandi maestri della riscrittura come Manzoni e Gadda. E il romanzo diventa sempre più ampio, fino a toccare le mille pagine. Oltre agli argomenti che tratta, è molto interessante per capire come lavora uno scrittore, visto che alla fine, inserendo sempre qualcosa di nuovo, va a formarsi un’altra opera.

Viene ricordato anche L’Anonimo lombardo, uscito nel ’59, spesso citato come un romanzo anticipatore sul piano dei diritti e della rappresentazione Lgbtq+. Ma come mai Arbasino non è annoverato tra gli scrittori di riferimento di certi movimenti?

Di sicuro appartiene a tutti gli effetti alla letteratura queer, come viene definita oggi. Anche se lui non ha mai abbracciato l’idea di far parte di un movimento di liberazione omosessuale, né avrebbe mai voluto l’etichetta soltanto di scrittore gay. Quando qualcuno cercava di farlo, replicava sempre con una nota battuta. Siccome era un grande appassionato di auto, in particolare di lusso, rispondeva: «Se proprio volete darmi un’etichetta, datemi quella di porschista. Tengo più spesso tra le mani il volante della mia Porsche rispetto a un pene». Era molto guardingo su questo aspetto, e forse è il motivo per cui non rientra nel Pantheon degli scrittori omosessuali. Anche se, di fatto, lo si può considerare tra i riferimenti assoluti.

Nel film indagate sul suo rapporto con il provincialismo. Lui, nato a Voghera, giocava con la doppia identità con la mondanità. Come convivevano in lui queste due anime?

Aveva una specie di doppia faccia. D’estate andava a Harvard o in California e tornava con degli splendidi reportage per i giornali, ma poi, nel suo privato, era rimasto quello nato a Voghera. Su entrambi questi aspetti non fingeva, anzi, li metteva in mostra pubblicamente anche giocandoci, prendendo spunto dalle tradizioni di campagna e dai parenti di provincia. Un po’ come lo stilista Valentino, che viene citato nel documentario e ha le sue stesse origini a Voghera, pur essendo poi diventato un personaggio internazionale. Arbasino, però, non nascondeva il suo provincialismo, ma lo utilizzava per scherzarci sopra.

Nel documentario emerge un Arbasino “seguace di Proust”, mondano ma anche osservatore spietato dei salotti. Secondo te può aver ispirato il personaggio di Jep Gambardella della Grande bellezza di Paolo Sorrentino?

Non credo, perché Arbasino era un mondano ma per lui era un lavoro. Andava alle feste nei salotti più esclusivi e poi ne scriveva. Ed era anche molto critico verso questi ambienti, non era soltanto un fanatico delle feste. Perché poi, nella sua casa di via Gianturco 4 a Roma, era un grande solitario e un grande lavoratore. Un collegamento con La grande bellezza di Sorrentino però c’è nel documentario, ed è la villa Furibonda di Marisela Federici, che intervistiamo, visto che nella sua casa hanno girato il finale del film nella versione estesa.

Si è mai sentito schiacciato dal personaggio del mondano, o ha sempre vissuto con naturalezza quella doppia vita tra i salotti e la scrittura?

Di certo non fingeva di essere uno di quegli scrittori schivi e appartati, come fanno in tanti, che però poi partecipano alle feste di nascosto. Era molto libero, e se gli andava di andare a qualche party ci andava, frequentava l’alta società, come in realtà tanti altri scrittori facevano e fanno ancora. Ma non corrispondeva alla figura classica dello scrittore italiano, che si vorrebbe solitario e lontano da certi ambienti altolocati. Sotto questo punto di vista Arbasino era simile agli scrittori internazionali, infatti frequentava dai nobili agli industriali ai politici.

Marina Ripa di Meana con Alberto Arbasino. Foto: ©Archivio Umberto Pizzi

Arbasino è stato anche un inventore di nuovi linguaggi. Da “tormentone” a “smandrappata”, fino alla celebre “gita a Chiasso”. Come nasceva questo suo modo di giocare con la lingua e con l’Italia che aveva attorno?

Siccome era uno scrittore-inventore, di una lingua e di uno stile, giocando con le parole ha coniato termini che sono entrati nel gergo comune. Come “tormentone”, “smandrappata” o altri che hanno finito per diventare proverbiali, come la “gita a Chiasso”. Ma anche le tre fasi degli intellettuali italiani (giovane promessa, venerato maestro, solito stronzo,nda). I “nipotini dell’ingegnere”, cioè i giovani scrittori devoti a Gadda che erano lui, Testori e Pasolini. Fino alla famosissima “casalinga di Voghera”, per Arbasino diventata in seguito una vera ossessione. La “gita a Chiasso” era indicativa di un Paese, l’Italia, dove le traduzioni di certi capolavori arrivavano trent’anni dopo, quando bastavano due ore di bicicletta da Milano, verso il confine con la Svizzera, per trovare gli originali di quei volumi. Non a caso, da cosmopolita, consigliava di viaggiare per rimanere al passo con il resto del mondo.

La “casalinga di Voghera” perché è diventata per lui quasi un’ossessione?

Perché era un po’ il simbolo di tanti mali italiani: la stupidità, l’ignoranza, i luoghi comuni. All’inizio era la classica casalinga che conosceva soltanto il proprio orticello, mentre nel tempo si è trasformata in tutti quelli che sfilano alle manifestazioni senza sapere il perché. In pratica, aggiornando le caratteristiche, teneva aggiornato lo stupidario contemporaneo.

Nel documentario compaiono figure che danno uno spaccato di un mondo ormai lontanissimo. Da Marisela Federici, la contessa regina dei salotti romani che, quando le chiedi perché tra i suoi invitati compaiono quasi sempre degli alti prelati, risponde: «Il Vaticano ti dà un tono». E lo storico dell’arte Álvar González-Palacios, che sulla passione per la nobiltà di Arbasino fa una battuta che oggi sarebbe impronunciabile nei canoni del politicamente corretto: «Sempre meglio una principessa di un’operaia».

I personaggi intervistati rappresentano un’altra epoca. Un mondo che non era inclusivo ma esclusivo. Nessuno avrebbe scritto un libro parlando dei propri problemi sentimentali e delle proprie turbe. Arbasino stesso diceva: «Vietato lamentarsi e mettere in piazza il privato». Ambienti con regole ottocentesche, dove le élite erano le élite e la cultura una cosa seria.

Arbasino era cosmopolita, ma alle spalle poteva contare sulla farmacia di famiglia, che nel documentario andate a ritrovare a Voghera. Oggi, però, i ricchi non sembrano più coltivare la cultura e la curiosità per il mondo da trasferire a livello popolare.

No, i ricchi di oggi sono completamente diversi. Il mondo di Arbasino era anche quello di persone che dedicavano la propria vita a costruire delle abitazioni meravigliose, dai quadri agli arredi. Le case dei ricchi attuali sono tutte uguali nel design, da Milano a Dubai. Allora c’era invece una ricerca estetica complessiva molto forte. Una volta erano i poveri a voler sembrare ricchi, ora i ricchi vogliono sembrare poveri e girano in ciabatte.

Non manca la sua esperienza politica. Arbasino negli anni Ottanta fu deputato, ma ne uscì deluso. Che idea aveva della politica e perché quell’esperienza lo segnò tanto?

Perché aveva una concezione molto seria della politica. Era stato molto onorato di essere diventato deputato. A quel tempo gli artisti facevano spesso almeno un mandato. Forse quella di Arbasino era un’idea eccessivamente seria della politica. Era il primo a presentarsi in aula e l’ultimo ad andarsene, ma si ritrovò relegato a mansioni totalmente inutili, quindi ci rimase molto male. Invece pensava di poter dare un contributo fondamentale al Paese.

Arbasino ha frequentato persino il rap, con le sue poesie satiriche nei volumi Rap! del 2001 e Rap2 nel 2002. Anni in cui l’hip hop in Italia non era ancora esploso.

La sua attenzione a tutto ciò che riguardava il contemporaneo era costante. Cercava di capire i nuovi fenomeni. Così si era inventato quelle poesie spiritose nello stile dei rapper. Una forma di cronaca culturale che, letta ancora oggi, è particolarmente divertente.

In qualche modo ha anticipato addirittura i talk televisivi di oggi con Match, programma cult in cui metteva uno di fronte all’altro grandi artisti, dagli scrittori ai registi, per spingerli a sfidarsi sul piano culturale.

Un programma che ha avuto parecchio successo, uno dei primi sulla neonata Rai 2. Ogni ospite si portava una sorta di claque. Tra i sostenitori, a riguardare le puntate, c’erano tanti personaggi noti. Oggi una trasmissione del genere, probabilmente, non si potrebbe più realizzare. Primo perché si è svolta in un’epoca in cui la televisione era seguitissima dal grande pubblico. E secondo, anche se con meno pubblico, non credo che due registi famosi come Paolo Sorrentino e Matteo Garrone si presterebbero a sfidarsi in quel modo, come invece fecero Mario Monicelli e Nanni Moretti. Oltre alla televisione, è cambiata la gente.

Alla fine lo stesso testamento, dopo la sua morte, si è rivelato un’opera a parte.

Era organizzatissimo, aveva previsto nel testamento che a ogni amico, in ordine di importanza, andasse un dono. Tanti conservano ancora quei regali. Da questo documentario, anche in episodi del genere, emerge la grande importanza che riponeva nell’amicizia.

Il poster del documentario Stile Alberto

C’è un episodio che hai vissuto con Arbasino e che ti ha stupito?

Usava moltissimo il termine “vaffanculo”, anche abbreviato in “vaffa”, sia nella vita di tutti i giorni che nei libri. Una volta l’ho accompagnato a un convegno e un fotografo insisteva sul farlo mettere in posa. «Le spiace mettersi di profilo?», «le spiace alzare il gomito?», lo incalzava. A un certo punto Arbasino, con aria impassibile, gli dice: «Le spiace andare un po’ affanculo?». Ogni tanto emergeva un lato punk, soprattutto quando perdeva la pazienza. E se succedeva era meglio non trovarsi nelle vicinanze. Io stesso ero abbastanza impaurito da lui, perché poteva essere molto simpatico ma non era uno con cui ti potevi mai rilassare.

E ti sei chiesto che cosa penserebbe Arbasino del documentario Stile Alberto?

Ci ho pensato e, vista la sua severità, forse avrebbe fatto una battuta sarcastica. Non era uno da grandi complimenti. Però in qualcosa si sarebbe ritrovato. E credo gli sarebbe piaciuto ritrovarsi in televisione con tanti suoi amici. Lui degli amici parlava sempre in maniera molto carina, in questo documentario ne avrebbe trovati tanti che gli hanno voluto bene.