L’overdose da fentanyl di uno studente universitario, la donazione di organi, l’“honor walk”, una bambina che muore annegata dopo essersi tuffata in piscina per salvare la sorellina e un paziente anziano che si rivela essere un ex autista del Freedom House Ambulance Service, un programma locale di Pittsburgh attivo dalla fine degli anni Sessanta che serviva la comunità afroamericana e che ebbe un ruolo cruciale nello sviluppo della medicina d’urgenza in un contesto non militare.

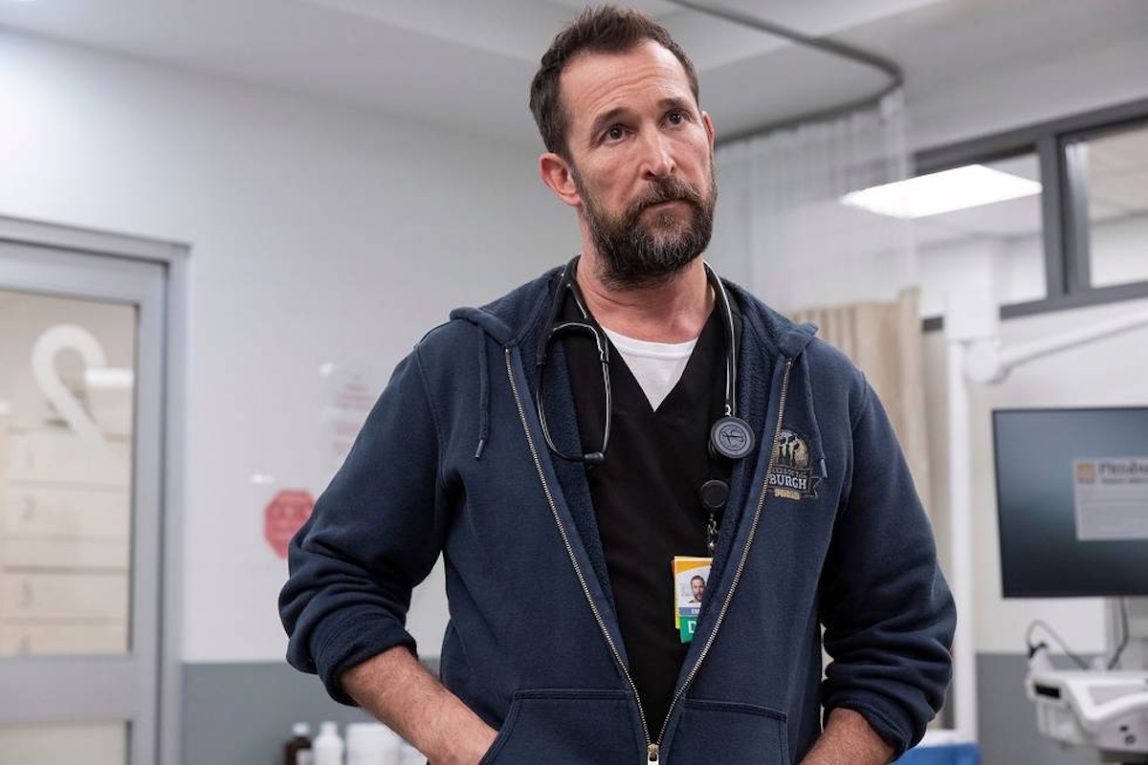

Tutto in un episodio – non vi diremo quale – di The Pitt, scritto da Joe Sachs, lui stesso medico d’urgenza, che negli ultimi decenni ha alternato il lavoro in corsia alla scrittura di sceneggiature per la Tv, soprattutto per E.R. – Medici in prima linea, il clamoroso successo anni Novanta della NBC. Non a caso, The Pitt (dal 24 settembre in esclusiva su Sky e NOW), è stata creata da R. Scott Gemill, veterano di E.R., è prodotta dallo storico showrunner John Wells e ha come protagonista (oltre che produttore) Noah Wyle, membro originale del cast di E.R.

Il legame di genere e di Dna creativo tra le due serie ha portato a una causa legale intentata dagli eredi di Michael Crichton, creatore di E.R., secondo i quali Wells avrebbe proposto un sequel ambientato in tempo reale, con Wyle nei panni di una versione più matura del dottor John Carter, e avrebbe poi portato avanti l’idea contro il loro parere, cambiando semplicemente nomi e ambientazione (da Chicago a Pittsburgh) per non pagare la famiglia Crichton. Wells, Gemill e Wyle non possono commentare pubblicamente la causa: «Ce l’abbiamo tatuato in fronte, per ordine degli avvocati della Warner Bros.», scherza Wells. Ma in un’intervista congiunta a Rolling Stone, i tre vecchi colleghi hanno discusso delle tante differenze tra The Pitt e il loro lavoro passato.

Di certo, dal 2009 – anno in cui E.R. si è conclusa – la medicina è cambiata molto. The Pitt mette in scena medici come il dottor Michael “Robby” Robinavitch di Wyle, alle prese con il PTSD legato ai primi giorni del Covid, e affronta anche la crisi nazionale del “boarding”, che costringe i pazienti a restare nei pronto soccorso per giorni interi perché negli ospedali mancano medici e posti letto. C’è poi l’aspetto più crudo e realistico di The Pitt rispetto al predecessore, e quella struttura in tempo reale che consente di seguire alcune storie, come l’overdose, lungo più episodi, e altre che si esauriscono nell’arco di un’ora.

Ah, pochi giorni dopo questa intervista, HBO Max ha annunciato il rinnovo di The Pitt per una seconda stagione.

C’è stato un momento, dopo alcune stagioni di E.R. – Medici in prima linea e dopo aver usato ogni giorno il gergo medico, in cui qualcuno di voi ha iniziato a pensare di poter davvero fingere di saper eseguire una procedura?

Noah Wyle: Credo di soffrire di deliri di onnipotenza in praticamente ogni area della mia vita. La medicina è una di queste. Ti abitui alla terminologia e alle procedure, tanto da acquisire molte conoscenze teoriche. Se poi riesci a metterle in pratica in un momento di necessità, è tutt’altra questione.

John Wells: Io dico sempre alla gente che sappiamo quel tanto che basta per essere terrorizzati in un pronto soccorso.

Qualcuna di queste conoscenze vi è rimasta in testa, nei 15 anni passati dalla fine della serie?

NW: Molti termini sono diversi. Molti farmaci sono cambiati. Molte procedure sono state aggiornate. Ad esempio, le intubazioni, che chiunque abbia visto E.R. sa fare, un tempo si eseguivano alla cieca, mentre ora sono tutte in fibra ottica con i GlideScope.

Quando avete creato il nuovo personaggio del dottor Robby per Noah, quali erano gli obiettivi?

R. Scott Gemill: Volevamo che fosse il capo del reparto e che incarnasse ciò che ogni primo soccorritore ha vissuto col Covid, quanto sia stato devastante per il loro benessere, mentale e fisico, e cosa abbiano passato cercando di tenere in vita tutti gli altri. E questo personaggio, come tanti uomini, probabilmente evita qualsiasi emozione che non vuole affrontare, le reprime. Non è una buona idea. Prima o poi riemergono, e questo è il giorno in cui finalmente trovano una via d’uscita.

NW: Penso che John, Scott e io condividiamo una sensibilità particolare, il desiderio di raccontare qualcosa di difficile da esprimere a parole, ma che chi guarda – soprattutto chi lavora nella sanità – percepisce immediatamente. È onesto, ed è riconoscibile. The Pitt è quasi una metafora di ciò che abbiamo vissuto tutti negli ultimi cinque anni, cercando di trovare una nostra via d’uscita. Robby diventa un avatar su cui molti possono proiettarsi: la sensazione di essere sopraffatti dalle responsabilità senza alcuna tregua, senza tempo per elaborare, senza pause per analizzare. E, come diceva Scott, la capacità di compartimentare e la maschera professionale iniziano a incrinarsi.

Da dove è nata l’idea di ambientare l’intera stagione in un unico turno?

RSG: Non voglio dire che sia nata dalla necessità, ma avevamo già raccontato così tante storie mediche che la sfida era trovare un modo per rendere la serie diversa e nuova. Nessuno di noi voleva semplicemente rifare quello che aveva già fatto. Dovevamo metterci alla prova. La cosa che distingue il pronto soccorso da tutto il resto nella professione medica è l’emergenza, il fattore tempo. Nessuno prende appuntamento, nessuno si sveglia pensando di finire al pronto soccorso. Quindi il tempo è diventato un fattore chiave. Abbiamo deciso: “Restiamo con loro per tutto il turno. Vediamo cosa succede”. Questo aspetto non era mai stato davvero catturato: 12 ore in piedi, trascinati da un caso all’altro, senza sapere cosa entrerà dalla porta nei prossimi dieci minuti. Quale orrore vedrai? Attraverso l’espediente del tempo reale, lo spettatore è risucchiato dentro e non può andare a casa finché non lo fanno medici e infermieri.

Ci sono stati aspetti particolarmente difficili rispetto alle strutture narrative precedenti?

[Wyle e Wells ridono, indicando Gemill perché risponda lui.]

RSG: Ridono perché per sei mesi, finché non abbiamo avuto il primo montaggio, non ero sicuro che avrebbe funzionato. Abbiamo fatto costruire le scenografie per prime, così da poter proprio scrivere su quelle. Ed è stato come giocare a Risiko. Niente tagli, niente pause: segui tutto per tutto il giorno. Fare una serie in tempo reale, cosa che non avevo mai pensato, è stato un processo di apprendimento per me e per tutti.

JW: La serie è girata in continuità [le scene sono nell’ordine in cui accadono], il che è molto insolito. Ogni episodio è scandito minuto per minuto: cosa accade e dove sono i personaggi. La logistica era impegnativa, emozionante, a volte frustrante.

NW: Perfetto se soffri di un disturbo ossessivo-compulsivo gigantesco.

C’è stato qualcosa che, in questo formato, si è rivelato inaspettatamente più semplice?

NW: Non direi più semplice, ma credo che ci abbia imposto una disciplina che nessuno di noi aveva mai dovuto approfondire prima, e questo lo ha reso eccitante e nuovo. Con ogni vincolo o limitazione, c’è stata un’altra scoperta, un’altra possibilità. Quello che Scott diceva, che non sapevamo se avrebbe funzionato, era questo: quando dici a un paziente “i risultati arriveranno tra un’ora”, e poi io non lo rivedi per un’ora, il pubblico si ricorderà di quel caso e di quel paziente al ritorno? Era una scommessa: c’era il timore che gli spettatori non avessero abbastanza memoria per restare coinvolti in una trama lunga. Invece non è stato così: la gente ha trovato stimolante seguire l’evoluzione di questi personaggi episodio dopo episodio.

Alexandra Metz (Garcia) e Isa Briones (Santos) in ‘The Pitt’. Foto: Warrick Page/HBO Max

Come stabilite quanto sia troppo per i medici in una sola giornata? Nell’ottavo episodio, per esempio, Garcia rimprovera Santos per aver accusato un collega dopo aver lavorato in quel posto solo poche ore. Nello stesso turno, Santos ha anche punto accidentalmente Garcia con un bisturi e affrontato un paziente che le ricordava i traumi di un abuso. Collins ha avuto un aborto spontaneo la settimana prima. È una giornata molto intensa. Non temevate di esagerare?

RSG: No, questo è il nostro mestiere. Il pubblico guarda la serie per essere sorpreso e messo alla prova. La compressione in un solo giorno è un espediente, ma funziona. La cosa sorprendente è stata la rapidità con cui cast e troupe si sono adattati. Il primo giorno è stato un po’ caotico: avevamo tantissimi background, due script supervisor, persone dedicate solo a quello. Ma già alla fine del primo episodio filava tutto come se lo facessimo da dieci anni. È stato impressionante.

Nelle prossime stagioni manterrete questa struttura?

RSG: Se qualcosa non è rotto, non bisogna aggiustarlo.

Come decidete l’equilibrio tra storie che si chiudono in fretta e altre che si sviluppano su più episodi?

RSG: È la medicina a dettarlo. È il bello di questo formato: non dobbiamo falsificare i tempi. A volte è tutto frenetico, i secondi contano. Altre è noia pura: resti lì per ore chiedendoti perché non ti visitino, cosa stiano facendo dietro quelle porte. È parte del problema del boarding, i pazienti che rimangono giorni e giorni.

JW: Avevamo decine e decine di casi ipotetici scritti su una lavagna, con esperti medici che ci dicevano: questo dura 7-8 ore, quest’altro due. Poi cercavamo un equilibrio narrativo. È stato molto interessante.

RSG: È un lavoro di coreografia anche per chi scrive. Devi conoscere a fondo il set per muovere i personaggi. Poi lasci il malloppo al regista, che ti guarda come per dire: “E io adesso cosa ci faccio con questo?”.

L’honor walk, la bambina annegata, l’autista della Freedom House tutto in un episodio. È stato un caso che momenti così intensi accadessero tutti insieme, o era voluto come svolta di metà stagione?

RSG: Non ricordo che avessimo pianificato tutto dall’inizio. Una volta iniziato, c’è una progressione naturale dei personaggi. Quella era una storia che Joe Sachs voleva raccontare.

NW: Cercavamo l’equilibrio. Da un lato, la storyline chiusa della Freedom House, con valore storico e civile per Pittsburgh. Dall’altro, il payoff dell’overdose da fentanyl, che segui da otto ore consecutive: non potevi condensarla in un paio di episodi. Servivano tempo, cura, attenzione. Quella puntata dà soddisfazione su entrambi i fronti: una storia autoconclusiva e una che ripaga un investimento.

Quanto è importante mostrare come i casi influenzano i medici, invece di limitarsi alle tragedie dei pazienti?

NW: Dove E.R. era una serie incentrata sui pazienti, questa si concentra invece sui medici. Tutto torna al prezzo che pagano affrontando contemporaneamente i peggiori giorni della vita altrui.

In generale, pensate mai al fatto che parte del pubblico guarderà The Pitt con le lenti di E.R.?

NW: Non ci avevo nemmeno pensato. Sono così immerso in questa narrazione che, pur con somiglianze o temi già affrontati, qui risultano completamente diversi.

JW: Ogni medical drama, da decenni, ha storie simili. La vera sfida è: come le racconti? Su E.R. scherzavamo che ci sono solo 7-8 storie tipiche da pronto soccorso. Quello che cambia sono i personaggi, le loro relazioni, le dinamiche. Non è tanto un’eco di serie passate, quanto: come raccontiamo questa storia con i personaggi che abbiamo creato?

Cosa potete fare oggi, nel 2025 e nell’era dello streaming, che 30 anni fa sulla NBC non era possibile?

JW: Possiamo mostrare tutto. Ed è stato fondamentale per me, come regista. Nella serie si vedono dei nudi e ci sono molte procedure mediche che prima non potevamo mostrare. Ma la nudità e le procedure non sono mai gratuite: sono quello che vedono i medici, quello che vedresti se fossi con loro. Noi cerchiamo di mostrarti esattamente com’è. Alcuni spettatori mi dicono: “È troppo crudo, troppo sanguinoso”. E io rispondo: “Stiamo cercando di farti vedere ciò che medici e infermieri vivono ogni giorno. Non taglieremo quello che realmente affrontano, perché vogliamo che tu abbia la stessa esperienza che hanno loro”.

Come avete deciso di adottare una colonna sonora così minimalista?

NW: È stata una scelta fatta fin dall’inizio.

RSG: Avevo già diretto due episodi di E.R. senza musica, quindi sapevo che poteva funzionare. Ma dovevano essere storie forti, ben costruite. Non ho nulla contro i compositori, anzi: in altre serie mi hanno salvato scene che non funzionavano. Ma qui volevamo un ritratto autentico. Nel pronto soccorso non c’è musica, giusto? Quando abbiamo provato ad aggiungerne, la sensazione era: “Ok, adesso sto guardando una serie tv”. Finché non c’è musica, lo spettatore è dentro; appena parte una colonna sonora, diventa artificioso. Penso che The Pitt guadagni molto dal non averla, e continuerò a difendere questa scelta.

JW: La sfida, allora, è: hai reso la scena abbastanza forte da non avere bisogno della musica? È sufficiente? Lo senti? Io credo di sì. Con Southland abbiamo fatto lo stesso, e funzionava: eri dentro la vita dei personaggi, senza artifici. Con la musica dici allo spettatore cosa deve provare; senza, gli lasci lo spazio per sentire da sé.

Uno degli aspetti più toccanti è proprio l’honor walk: mostrare come i medici vivano il dolore altrui. Quanto era importante inserire questo discorso?

JW: Era fondamentale. Abbiamo chiesto ai dottori: “Cosa non sappiamo del vostro lavoro?”. È stato come un “ride-along” medico: ti siedi accanto a loro, guardi cosa passano ogni giorno. Spesso dimentichiamo: aspettiamo ore al pronto soccorso, ci arrabbiamo, ma loro stanno facendo sacrifici enormi per affrontare il nostro giorno peggiore. L’honor walk mostra esattamente questo: di quanto dolore altrui sono costretti a farsi carico, e quale prezzo umano comporti.

Il subplot della Freedom House ricorda uno degli ultimi episodi di E.R., sempre scritto da Joe Sachs. È un tema che gli sta particolarmente a cuore?

NW: Assolutamente sì. Joe scrive questi personaggi con una reverenza speciale per la disciplina e per la storia: linguaggio, procedure, strumenti. Per lui è arte oltre che scienza, e parte di quell’arte è la didattica, la capacità di trasmettere. Usa ogni disciplina e metafora possibile per insegnare.

JW: Non va dimenticato che la medicina d’urgenza, come specializzazione, è recente: ha 45-50 anni. Molti dei medici più anziani che compaiono nella serie, quando studiavano, non avevano nemmeno un percorso di specializzazione in medicina d’urgenza.

Una scena di ‘The Pitt’. Foto: Warrick Page/HBO Max

John, dirigendo il primo episodio, come volevi che apparissero le scene di trauma? Sono diverse rispetto al passato.

JW: Abbiamo fatto molte scelte. Per prima cosa, siamo entrati davvero nei pronto soccorso di oggi per vedere come sono adesso. Nessuno indossa più i classici camici blu come nei telefilm. La palette è diversa. Abbiamo reso le scenografie bianche, con i medici vestiti di nero. Volevamo riprendere i traumi esattamente come li vede un dottore. E senza i limiti della Tv generalista, non dovevamo nascondere niente. Le prove mediche sono accuratissime: i medici le eseguono davvero, poi noi entriamo con la macchina da presa e documentiamo, come una troupe documentaristica che entra nella stanza.

Quindi fate recitare le procedure ai medici, e quella diventa la coreografia delle scene?

JW: Abbiamo quattro medici d’urgenza che lavorano alla serie. Uno è sempre sul set, spesso sono due. Molti degli infermieri che vedete, uomini e donne, sono infermieri realmente in servizio. Preparano la procedura, con le attrezzature esatte, e la eseguono. Noi ci limitiamo a documentare. Prima la fanno loro, poi ci mostrano i passaggi, e noi giriamo come se fossimo una troupe che entra nel pronto soccorso per caso.

NW: Abbiamo scoperto che il metodo migliore è provare quelle scene 24 ore prima. Se possibile, prendiamo gli attori e facciamo le sequenze mentre altrove si gira altro. Così, il giorno dopo, c’è già memoria muscolare, familiarità, la coreografia è nelle ossa. Con le luci già tutte montate a soffitto, non ci sono cavi, bandiere, carrelli. Riprendiamo sempre con due camere: una a mano e l’altra su un rig ZeeGee, che entra negli spazi stretti. È una danza, che poi mostriamo al regista, il quale rifinisce i momenti cruciali per la narrazione.

Noah, tu devi recitare seguendo questa coreografia. Quanto è difficile trovare l’emozione mentre ti assicuri di essere nel posto giusto e muoverti correttamente?

NW: [Scuote la testa] È complicato a vari livelli. In una scena di trauma ci sono studenti di medicina, specializzandi al primo anno, al secondo, e il medico responsabile. Tutti hanno energie diverse. Gli studenti sono terrorizzati e vogliono impressionare i più grandi. Gli R1 cercano di impressionare gli R2. Tutti cercano di impressionare l’attending, che deve gestire tutti. Quindi la prova non è solo tecnica, non è solo “so pronunciare bene i termini?”. È energetica: sto trasmettendo la giusta tensione, la giusta ansia, in rapporto al mio livello di formazione? Ti chiedi: qual è il mio pensiero dominante qui? Di chi mi fido? Chi temo di più? Chi voglio compiacere? Rispondendo a queste domande, durante le prove, pian piano entri nello stato giusto.

JW: È compito del regista tenere insieme tutto: assicurarsi che la scena proceda come da copione e che ognuno abbia fatto il lavoro di dettaglio di cui parla Noah. Lui ha molta più esperienza, come attore e con le procedure, mentre altri sono lì solo cercando di non far cadere il bisturi addosso a qualcuno… e non sempre con successo.

Dopo Noah, chi era il più bravo con le procedure mediche? E chi il peggiore?

JW: È come imparare un ballo complesso. Alcuni hanno più esperienza, o semplicemente lo assimilano più velocemente. Ma già dopo il primo episodio erano tutti migliorati. Tornando all’ultimo, ho visto progressi notevoli.

NW: Diventa quasi un punto d’onore farle bene. È un piccolo marchio d’infamia sbagliare un ciak. Così nasce una competizione silenziosa, una voglia di essere competenti che si diffonde nel gruppo. Ti esalti quando riesci, e non vuoi sbagliare. È contagioso.

JW: Se hai bisogno di punti di sutura, nessuno è meglio di Noah.

NW: [Ride] La parte divertente è che John si vantava delle mie suture durante il boot camp, e poi mi ha messo alla prova: “Ok, mostrale”. Ho iniziato, ma ho dovuto dire: “Un secondo… [finge di mettersi gli occhiali] Ecco, ora sì!”.

C’è qualcosa che vorreste restasse al pubblico, arrivati alla fine della stagione?

NW: Lo dico un po’ per scherzo, ma vorrei che la gente tornasse a fidarsi dei propri medici, e smettesse di consultare il telefono credendo che equivalga a una laurea in medicina. Vorrei che tornassimo a credere nell’esistenza dell’expertise, delle persone competenti. Abbiamo davvero bisogno che facciano il loro lavoro.