Questo articolo è stato pubblicato su Rolling Stone US il 20 maggio 1976.

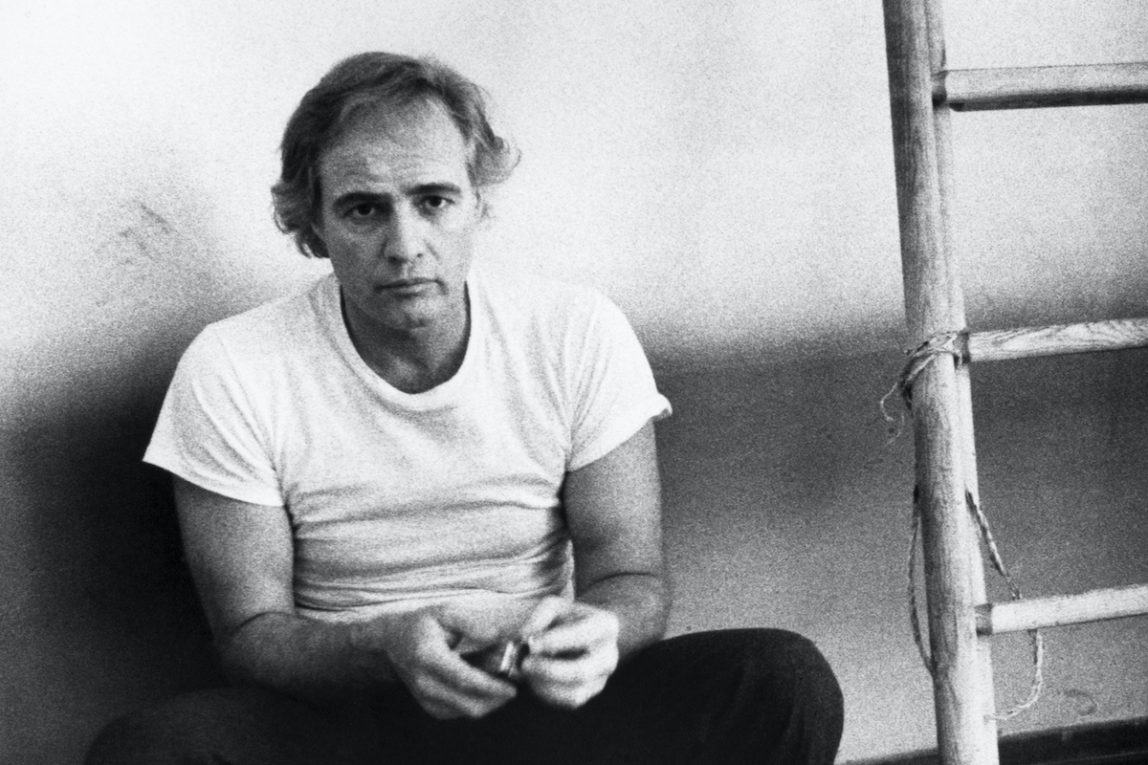

Il corpo di Marlon Brando si sta muovendo, in attesa del ritorno della sua personalità. È a chilometri di distanza. La sta recuperando come un pesce vela danzante.

Il suo van è parcheggiato tra gli alberi in un campo erboso. Dentro regna il silenzio. Il condizionatore taglia l’aria a pezzetti. Sono passati pochi minuti dalla nostra presentazione, ma lui è seduto sul bordo del letto, con le mani in un cassetto che armeggiano senza meta con una matassa di fili. Prende un cacciavite e lo rigira con cura.

Ecco un eroe la cui vanità si è arresa. Sotto quelle ampie spalle da tronco di quercia c’è un’ampia stiva increspata, 110 chili su un corpo di 1,78 m. Dentro il van è tutto abbastanza ordinato, un piccolo spazio marrone pieno di libri sull’energia solare e sulla storia indiana, e delle sue due congas. Gli armadi sono pieni di magliette pulite, asciugamani puliti e il frigorifero è zeppo di Tab.

Quando finalmente trova quello che cercava – una cassetta di musica caraibica con tamburi – si trascina sul letto e appoggia la testa contro la finestra con le tende. I capelli biondo argento gli ricadono sulle orecchie.

Quella faccia. Sembra un vecchio stregone. Appare immobile come la volta di un planetario. Il livello di concentrazione è così alto che quando i suoi modi distanti svaniscono all’improvviso e ti fa domande su tua madre, ah, l’arena si scalda.

È davvero una presenza. Sul set del film western Missouri, girato nelle calde e aride pianure del Montana, la gente non sembra più deferente nei confronti dell’attore di quanto lo sarebbe stata nei confronti di un faraone in procinto di esigere tributi.

Che non è l’atteggiamento normale per una troupe cinematografica intransigente. Lo vedono camminare nella loro direzione, con quella testa contratta come un pugno chiuso, quella fronte annodata e complessa, e restano imbalsamati di stupore. Beethoven doveva avere la stessa aria. Il co-protagonista di questo film, Jack Nicholson, non può fare a meno di ridere: “Quell’uomo brucia davvero la terra, vero? Intendo dire, per 500 chilometri, in qualsiasi direzione”.

È raro ormai che Jack Nicholson sia il secondo nome in un film. Ma immagino che, per un milione di dollari, sia divertente anche fare la spalla. Quand’era un liceale a Neptune, New Jersey, il suo eroe era Brando. Ora sono vicini di casa a Beverly Hills. Eppure, Nicholson fissa… il suo vicino.

«È un grosso problema», disse Nicholson, con un sorriso vitreo da lucertola. «Improvvisamente, lavorando con Marlon, ho sentito un vecchio sintomo: è così potente, ti innamori così tanto di quello che fa, che vuoi farlo anche tu. Lo studiavo allora e mi ritrovo ora, anche quando lavoro con lui, a volerlo emulare».

Jack è un uomo sincero. Indossa un misero costume da cowboy. Ci troviamo nelle terre desolate del Montana.

«Quando sono arrivato a Los Angeles per la prima volta, c’erano dieci o dodici tipi alla James Dean, e tantissimi tipi alla Marlon Brando. Chissà quante persone cercavano di emulare i suoi tempi, il suo stile. Ho fatto la scelta molto consapevole di non farlo, anche se in cuor mio sentivo che io e Marlon eravamo veri fratelli d’anima… ma è una strada già battuta, capisci cosa intendo?».

Sì. Gli scrittori fanno lo stesso.

Sorride. «Credo che ci sia una gara tra gli attori per vedere chi riesce a dire le cose migliori su Marlon».

Nicholson era uno delle migliaia di giovani con la mascella spigolosa che caddero tra le braccia del Metodo, cullando visioni di Fronte del porto e Un tram che si chiama Desiderio. Elia Kazan, regista di quei due film, sfornò un altro paio di ragazzi prodigio, James Dean in La valle dell’Eden e Warren Beatty in Splendore nell’erba. Si unirono alle fila dei duri dell’Actors Studio, etichettati come i Brando della Road Company. Paul Newman, Vic Morrow, Harvey Keitel e Robert De Niro continuano la stirpe.

Norman Mailer ha recentemente definito Brando il nostro attore più nobile e il nostro zotico nazionale (chi potrebbe saperlo meglio di lui?).

Ora Brando ha 52 anni. Il suo passo è appesantito dalla reputazione. Si è prosciugato nell’aria dello scandalo. Una raccolta disordinata di titoli: uno strillo sulla prima pagina del L.A. Herald-Examiner: “La furia notturna fa finire in carcere l’ex di Brando”; il Saturday Evening Post, 1962, dopo l’uscita degli Ammutinati del Bounty (una follia mal realizzata con una sceneggiatura riscritta mille volte, tre registi, e un budget di 18,5 milioni di dollari): “Marlon Brando: come ha sprecato 6 milioni di dollari facendo il broncio sul set”; TIME Magazine, 1954, sopra un’illustrazione di Brando nei panni di Napoleone per Désirée: “Troppo grosso per i suoi jeans?”.

Così arriviamo a Ultimo tango a Parigi, dove la ragazza, Jeanne (Maria Schneider), guarda il personaggio di lui e dice: “Dovrò inventarti un nome”. Brando (“Paul”) distoglie lo sguardo: “Oddio, sono stato chiamato con un milione di nomi per tutta la vita. Invece di un nome preferisco un grugnito o un lamento”.

coTutti sapevano che Paul era in realtà Brando. Il suo rapporto con il pubblico, in questo senso, ha quasi giocato a suo sfavore. E in questo nuovo western, persino i dettagli biografici sono gli stessi. Cresciuto in una fattoria, scavava fossi, mungeva mucche, faceva boxe, andava a Tahiti, suonava le congas (quando era batterista al liceo, la sua band si chiamava Brando & His Kegliners).

Paul sta attraversando l’ultima fase di un uomo che sta per raggiungere i cinquant’anni. Ricorda…

Brutti ricordi, immagino. Mio padre era un ubriacone, un puttaniere, un combattente da bar, un super macho. Mia madre aveva un animo poetico, ma anche lei era un’ubriacona. I miei ricordi d’infanzia sono di quando veniva arrestata nuda. Vivevamo in una piccola città, una comunità agricola. Vivevamo in una fattoria e tornavo a casa dopo la scuola… lei era sparita… in prigione, o qualcosa del genere.

A tutti noi piace recitare bene, ma qui si sta esagerando. È brutale, ma si affida a un lungo repertorio di manierismi infantili per sottrarsi alle conseguenze con il suo fascino.

Poi violenta la ragazza, costringendola a ripetere la sua litania: “Avanti, dillo. Sacra famiglia… Chiesa dei buoni cristiani… I bambini vengono torturati finché non dicono la loro prima bugia… E il mondo è distrutto dalla repressione… La libertà è un peccato…

La preghiera dell’assurdo. E cosa c’è di più assurdo che tornare a essere un uomo affidabile? Una società composta da un solo essere umano che ha investito su di sé 26 anni del karma del pubblico. Abbastanza per far dubitare chiunque del suo successo. Brando lo è. Il produttore esecutivo di Missouri, Elliott Kastner, ha fatto ricorso a tutto tranne che all’estorsione per ottenere il suo contratto.

Raramente reperibile a Beverly Hills, Brando è sempre in viaggio, a prendersi cura dei suoi cinque figli, portandoli a Tetiaroa, il suo gruppo di atolli vicino a Tahiti dove un grugnito o un lamento sono sufficienti per un nome. Costruisce mulini a vento, convertitori di gas metano; salva le tartarughe. Ha finanziato uno studio scientifico per allevare aragoste del Maine d’acqua fredda a Tahiti! È orgoglioso come un allevatore repubblicano.

I giornalisti che chiedono interviste si trovano a dover affrontare delle condizioni. Parlare di energia solare, o degli indiani d’America, perché Brando ha ricevuto dei dividendi indesiderabili sulla sua immagine pubblica. Come quella volta in cui si sedette con alcuni rispettati leader nartivi americani in un ristorante, in un periodo in cui la tensione per il processo di Wounded Knee era alle stelle, e all’improvviso apparve una donna con un piatto di burro in mano che gli chiedeva di esibirsi in una scena di Ultimo tango. L’attore si accasciò: “Prego, signora”.

Arthur Penn pensa a lungo a questa quantità di romanticismo proiettato su Brando. Lo intimidì quando lavorarono insieme per la prima volta nel 1965 per La caccia. Nelle cinque settimane precedenti l’arrivo di Brando, sentì voci di una massa instabile sul punto di esplodere.

Pensate a ciò che dice oggi di quell’amico di vecchia data: «Inconsciamente, Marlon assume la parte che sta interpretando. Per Il padrino era molto gentile, molto premuroso, faceva sempre piccoli regali alla gente. Ma durante Ultimo tango, era una merda».

Penn sapeva che suo figlio diciottenne idolatrava l’attore; forse a John Q. Public non sarebbe piaciuto che Brando interpretasse questo killer a pagamento. Quando Penn consultò l’attore, si rese conto di quanto Brando si preoccupasse dell’immagine del personaggio. Voleva l’immagine che Penn aveva del personaggio. «Non lo so», disse Penn, «lo vedo come una specie di paguro. Entra in una zona e abita per un po’ il guscio di qualcuno, consuma tutto ciò che c’è intorno e poi si sposta in un altro guscio».

Brando divorò quel personaggio, e poi un giorno arrivò sul set. Scese dall’auto. Si avvicinò a un elettricista e si presentò. Strinse la mano a tutta la banda. «Ha semplicemente incantato tutti», dice Penn.

Il personaggio del cacciatore di taglie si è evoluto in un affascinante vecchio pazzo che impara a conoscere i ladri di cavalli uno a uno, ogni volta sotto un travestimento diverso, ammaliando tutti quanti prima di ucciderli. Ma questo non significa che Brando abbia perso la testa. Non dava fastidio a nessuno. Si limitava a parcheggiarsi sulla riva del fiume ogni sera, mentre la squadra tornava al Ramada Inn. Rimaneva da solo. Buttava giù la tenda e ci pensava su. Fa delle imitazioni fantastiche, sapete. Una sera, fatto fino ai denti, finse di essere un usciere in una discoteca di Las Vegas. Accompagnò la gente ai loro posti per tre ore, dicendo alla signora grassa di sedersi lì, non sono deliziose le costolette stasera, oh oh, continuando a rompersi le scatole ancora e ancora.

Non sono in questo van da neanche cinque minuti e sto già recuperando il ritardo. Non prende un punto e non estrapola a grandi linee. Inizia da un asteroide vergine e torna sulla Terra, con versi e libere associazioni, lasciandosi alle spalle la sua poetica sfocatura di immagini sulle truppe russe che incombevano al confine con la Mongolia, e su cosa la fame faccia al cervello di un bambino, e su quella volta che ha attraversato i letti dei fiumi africani durante la stagione dei monsoni…

Anche se i pakistani sono il popolo più altezzoso del mondo, questa è una comunità planetaria, e Wendell Willkie l’aveva previsto, il concetto di “un mondo unico”, ma lo hanno deriso e cacciato dal palco. Ad ogni modo, gli atolli sono notoriamente carenti di strati di azoto, a meno che non si scenda sotto le barriere coralline…

Rimane seduto assolutamente immobile, con le spalle appoggiate sul cuscino come un pianoforte a coda. Gli occhi tristi e meditabondi assorbono tutti i dettagli. E per quanto riguarda il rapporto tra il suo corpo e lo spazio che lo circonda, l’osservazione di Bernardo Bertolucci è assolutamente veritiera. “Di solito siamo dominati dallo spazio”, ha detto il regista di Ultimo tango a Jonathan Cott, “ma Brando stranamente domina lo spazio. Anche se Brando è assolutamente immobile, diciamo, seduto su una sedia… Brando si è già appropriato di quello spazio privilegiato. E l’atteggiamento di Brando verso la vita è diverso da quello degli altri proprio per questo motivo”.

Ogni riferimento al mondo del cinema viene schivato con grande abilità. Alla fine gli chiedo se detesti l’argomento. “No”, dice, scuotendo la testa senza troppa convinzione. I suoi occhi saettano e il grande treno si ferma in una stazione lontana.

«Kazan è il regista degli attori», dice all’improvviso. «Il miglior regista con cui abbia mai lavorato. Perché la maggior parte degli attori… è un mestiere molto solitario, ecco. La maggior parte degli attori non riceve alcun aiuto dai registi. Aiuto emotivo, se stai interpretando un ruolo per cui devi mettere in campo grandi emozioni. Kazan è l’unico che conosco che ti dà davvero aiuto. Il più delle volte arrivi come un idraulico esperto e devi avere la tua borsa di strumenti, pronta all’uso. Ma le persone che percepiscono con più delicatezza [le emozioni] sono Bertolucci e Gillo Pontecorvo [Queimada]. Non ho mai lavorato con, ah… quello che ha fatto Mean Streets. Sì, Scorsese, è il miglior regista americano che ci sia. È un talento straordinario. Usa molto bene gli attori, il suo intuito gli permette… Quello che stai facendo ora, giocherellare con gli occhiali e guardarmi. Scuotere la testa in momenti inaspettati…».

Smetto di giocherellare con gli occhiali, sbatto le palpebre e sorrido.

«E sbattere le palpebre e sorridere, muovere la testa. Vedi, tutte queste sono cose non pianificate. Non sai cosa farai in sequenza. E Bertolucci e Scorsese te lo permetterebbero. Ti metterebbero nelle circostanze psicologiche in modo che tu faccia tutte quelle cose e questa è… questa è l’essenza della realtà».

«Ora, il solo fatto che l’abbia menzionato ha innescato un sacco di movimenti sul tuo viso», continua, «perché in una certa misura ne eri spaventato. Tutti hanno una soglia della paura molto bassa, e se la portano dietro senza saperlo. Non sanno di avere paura se fanno una cosa del genere. Parli con alcune persone e ti fissano negli occhi per un tempo che può arrivare a dodici secondi, poi devono semplicemente andarsene. Non sopportano il contatto visivo. Guardano ovunque… e ogni tanto ti danno una piccola pacca solo per far sembrare tutto vero. Ma non lo sopportano. Sono gli unici a saperlo, a meno che tu non conosca i gesti. Shakespeare ha detto qualcosa di straordinario. Non lo si sente molto spesso. Ha detto: “Non c’è arte che trovi la costruzione della mente sul volto”. Intendendo dire che esiste l’arte della poesia, della musica o della danza, dell’architettura o della pittura, qualsiasi essa sia. Ma trovare la mente delle persone dal loro volto, soprattutto dal loro volto, è un’arte e non è riconosciuta come tale. Bertolucci ce l’ha, e così anche Gillo Pontecorvo. Anche Gadge [Kazan] sa quando le cose sono in e quando sono out. Ha un buon feeling. Lavora in modo viscerale e istintivo. Bertolucci è straordinario nella sua capacità di percepire… è un poeta. Alcuni registi sono difficili da gestire. Gillo è molto difficile da gestire, è molto disciplinato. Ma Bertolucci è facile da gestire».

Intuizioni diverse? Manipolazioni diverse?

«Certamente. Gillo ha una tecnica molto rigorosa e disciplinata. Kazan diceva: “Vai a provare questa scena e portami qualcosa in cambio”. Con lui discutevi, ma è uno che lavora senza ego. Potrebbe esserci una differenza di interpretazione. Ma l’ultima parola spetta a lui. È un privilegio del regista. E ti batteranno sempre sul tempo in sala di montaggio. Puoi dire “sì” in fretta, ma se dicessi “… sìììì”, forse lui pensa che sia una ripresa troppo lunga, quindi in sala di montaggio taglia 38 fotogrammi e ne esce un semplice “… sì”. Il che altera il significato. Ma se hai un buon rapporto con il regista, sai cosa vogliono».

Il tuo lavoro consiste nell’immagazzinare ricordi.

«Be’, siamo solo dei grandi computer, tutto qui. Inevitabilmente si accumula roba, e senza alcun motivo; proprio nel bel mezzo di una conversazione, si inizia a pensare a una zappa con il manico corto. Non c’è niente di collegato, tranne che nei sogni c’è qualcosa che ha a che fare con un telefono di gomma. “Perché pensavo a un telefono di gomma?”». Scrolla le spalle.

Ho avuto l’impressione che stessi rievocando i tuoi ricordi di Ultimo tango. Erano dolorosi?

«No, perché dopo un po’ diventa una questione tecnica. Mi mettevo cose negli occhi per farmi venire le lacrime. Emettevo i suoni giusti, il suono dei singhiozzi. Ma, ah, prima facevo quelle cose senza problemi. Però è troppo faticoso».

Sottolinea questo punto con una presa a tenaglia al petto. «Per esempio, ora non imparo nemmeno le battute. Non le imparo per un motivo ben preciso, ma…». Cerca a tentoni una ragione, e i suoi occhi si posano su di me. «Vedi, non sapevi che avresti abbassato lo sguardo proprio in quel momento».

Mi interrompo a metà sguardo.

«Non l’avevi pianificato, l’hai fatto e basta. E se conosci le battute, molto spesso, il più delle volte suona come: “Mary aveva un agnellino, il suo vello era bianco come la neve”. E la gente intuisce, inconsciamente sa che hai pianificato quel discorso. E sa, per esempio, che quando ti alzi per andartene, fai, diciamo, cinque passi verso la porta e poi ti fermi». Si tira su e si ferma sulla porta del bagno, improvvisamente un punk, ingobbito. «Sanno che ti girerai e dirai: “Perché non chiedi a Edith, così lo troverai nella scatola delle scarpe”. E poi uscirai dalla porta».

Scompare in bagno. La tensione teatrale procede a un ritmo così lento che smantella con successo le tue difese.

Torna fuori dal bagno di corsa. «Ma ti hanno già preceduto sul colpo! Quindi questo non li tiene lontani dai popcorn. Devi sempre essere arrivare prima del pubblico, o il pubblico arriva sempre prima di te».

Comunque, dico, Ultimo tango sembrava più di un semplice esercizio tecnico.

Lui lo liquida con un gesto della mano. «No, quando tu…». All’improvviso il suo viso si contrae e si volta.

Gesù, penso, forse ho toccato un tasto dolente. È decisamente turbato. Le labbra tese, gli occhi lacerati. Un singhiozzo gli gorgoglia in gola e le spalle gli tremano. Per un istante rimango paralizzato. Lo fisso.

All’improvviso, il suo dolore si trasforma in un sorriso. «Lo fai e basta, sai. Sembra solo un mucchio di lacrime. Ti fai la faccia per essere felice o per arrabbiarti. È troppo faticoso da gestire. È semplicemente troppo faticoso. Se te la cavi con una performance tecnica, nessuno capisce la differenza. Non possono capirlo».

Credo di no, dico, asciugandomi i palmi delle mani sul copriletto. La chiave delle sue emozioni sembra essere nel suo labbro superiore. Ha un labbro superiore molto espressivo. Si solleva con aria di sfida, si contrae quando l’ironia si fa seria. Si protegge con l’ironia.

Gli chiedo se i dettagli di Ultimo tango fossero autobiografici.

«Oh, be’, lui [Bertolucci] aveva un’idea un po’ strampalata. Quello che voleva fare era in qualche modo fondere l’immagine dell’attore, del performer, con la parte. Così ha inserito qualche dettaglio superfluo. Suonava la batteria, non so… Tahiti… in modo che l’uomo stesse davvero raccontando la storia della sua vita. Non so cosa diavolo significhi. Mi ha detto: “Dimmi qualche ricordo della tua giovinezza”. Questo mi ha fatto pensare a mungere una mucca, a mia madre che si ubriaca, una cosa e l’altra. Lui ha risposto: “Meraviglioso, meraviglioso”».

Brando sorride al pensiero, si appoggia allo schienale e unisce le mani dietro la testa. Gli dico che molti dei miei amici sono arrabbiati perché certi temi del film sono troppo oltraggiosi. Non possono accettare Brando in quel ruolo. È troppo vicino alla sua persona.

«Non per quanto mi riguarda. Non lo farei mai, non lo farei mai… c’è un certo confine che si traccia… Voglio dire, ai tempi in cui dovevo sfogarmi emotivamente, pensavo a cose molto personali, ma non le avrei mai sfruttate in un film. Per un dannato assegno che arrivava a fine settimana. O un regista. Voleva dare quell’impressione, quindi…».

La sua voce si spegne. Cambia registro.

«Non è stato un film facile. Interpretarlo in un’altra lingua è stato difficile, e in un certo senso è stato facile perché mi inventavo qualsiasi cosa. Lui [Bertolucci] voleva affrontare questo o quel tema, tutto qui. Non importa cosa facessi in un dato contesto, lui ti lascia in pace».

Rimugina come se fosse su una nuvola lontana. Contrae la mascella.

«Non credo che Bertolucci sapesse di cosa parlasse il film. E io non sapevo di cosa parlasse. Andava in giro a dire a tutti che parlava del suo cazzo!». La risata suona come un attacco d’asma. «Un giorno mi guarda e dice qualcosa tipo: “Sei l’incarnazione, o la reincarnazione… sei il… simbolo del mio cazzo”. Voglio dire, che cazzo significa? Ha dei conflitti nei confronti dei quali è piuttosto schietto…».

«Non ho idea di cosa rappresentasse quell’immagine. Voglio dire, la maggior parte delle immagini sono l’estensione delle fantasie delle persone. Impari di più sul recensore quando recensisce. Anche di un bravo recensore, come Pauline Kael. Credo che abbia esagerato con l’immagine [di me in quel film] perché era sopraffatta da qualche esperienza personale».

Tu cos’hai visto nel film?

«Ho visto il film circa due anni dopo. No, tre anni dopo, e l’ho trovato divertente. Non sapevo di cosa parlasse». Guarda il soffitto con sguardo vuoto. «Rappresenta un uomo che cerca disperatamente di trovare un senso alla vita, è pieno di strani simboli. Muore in modo impacciato, in posizione fetale. La donna alla fine gli spara, e tutta questa storia avrebbe dovuto svolgersi nell’arco di tre giorni. Impossibile avere queste transizioni così rapide [nella vita reale]. È un racconto mitologico; non accade nella vita».

I suoi occhi erano vacui. È affascinante, quella scena di tango… in contrasto con quegli uomini, quei movimenti e quelle persone strane. Iconoclasta. Ma fai qualcosa… l’idea che lui voglia semplicemente tornare alla sua natura, che voglia scoprire qual è il denominatore comune della sua miseria, qual è la sua natura… e poi scopre che la sua natura non è quella che pensava fosse. E non appena torna a un modo più naturale, ovvero a un concetto più borghese, lei diventa finalmente più selvaggia e primitiva a livello inconscio. Alla fine lo uccide. Lui la stava in qualche modo minacciando. Forse è…

Il suo sguardo si sposta fuori dal finestrino con un certo disgusto. «Non lo so».

Hai colto l’osservazione di Bergman?

«No, cosa ha detto?».

Vedeva Jeanne come un ragazzo, e Bertolucci non aveva avuto il coraggio di affidare a un ragazzo il ruolo di Maria Schneider.

«Oh. Be’, ci è andato molto vicino. Voglio dire, è un dichiarato… omosessuale».

Circolano molte storie selvagge su quel film, che è un duro colpo emotivo, che non faresti più una cosa del genere, che ti ci è voluto un po’ di tempo per riprenderti. «Naaah. Appena finisco qualcosa, vado sempre a Tahiti o nel deserto».

La musica caraibica registrata lascia il posto al pianto di Carlos Santana. Quando ti trovi con Brando per un po’, pensi non solo ai suoi tempi comici, ma anche al fatto che sarebbe probabilmente un regista perspicace. Ha diretto solo una volta, un western intitolato I due volti della vendetta (dopo che Kubrick fu licenziato prima delle riprese).

Il lavoro del regista ti piace di più?

«L’ho fatto una sola volta», dice scuotendo la testa. «È stata una rottura di coglioni. Sgobbi dalla mattina alla sera. Sei il primo ad alzarti… Abbiamo girato quel film di corsa, sai. Inventi i dialoghi della scena prima, improvvisando, e il cervello impazzisce».

Hai scritto la sceneggiatura, suppongo.

«Sì. Ma è meglio se te la inventi. A meno che a scrivere non ci sia Eugene O’Neill. Lì non puoi improvvisare». Fa un sorriso storto. «Lo puoi fare con Tennessee Williams, un altro che sa scrivere».

La domanda è: quanto in profondità ti spingi con la tua improvvisazione?

«Be’, dipende da cosa stai facendo. Se stai girando una scena di sballo, devi dare gas, più o meno. Ma non devi ammazzarti. Quando ho iniziato, era in un film intitolato, ah… Il mio corpo ti appartiene. Sono arrivato lì verso le 6:30, e alle 9:30, quando erano pronti per girare, avevo già sparato la mia dose».

Eri così eccitato?

«In camerino, sì. Ero pronto a partire. Avevo la musica», salta e schiocca le dita, «e avevo la poesia, tutto per trasportarmi in un altro mondo. Così sono uscito completamente asciutto. Se ripeti una scena un numero qualsiasi di volte, finisci per rimanere a secco. A meno che non la si metta in moto molto lentamente, e poi non si riesca a riprenderla alla tredicesima ripresa. Dipende tutto dal regista; se sta armeggiando con un problema tecnico, non ha senso accelerare. Perché sai che non userà nulla prima della settima ripresa, sta solo provando. Il problema è che quando interpreti una parte, il regista ne interpreta un’altra e lo sceneggiatore un’altra ancora. Ognuno ha un’idea diversa. Ecco perché è meglio ricevere i segnali direttamente. Molti registi vogliono sapere tutto. Alcuni non vogliono sapere nulla. Alcuni registi aspettano che tu porti loro tutto».

John Huston, che ha diretto Riflessi in un occhio d’oro, immagino sia un tipo libero di esprimersi.

«Ah, be’, sì. Ti dà circa 7 metri. Lui sta sullo sfondo. Ascolta. Alcuni ascoltano, altri sono uditivi; altri sono visivi. Altri sono entrambi. Lui è un tipo uditivo, e capisce dal tono della tua voce se stai cedendo o no. Ma ti lascia abbastanza in pace. Sono gli stronzi senza talento che ti stanno alle costole, che si credono tutti il giovane Ėjzenštejn incompreso, o Orson Welles, o qualcuno del genere. E sai benissimo che quando dicono “cut“, è solo un modo per dirti “pollice in su per il culo”. Sono quelli con cui è difficile lavorare. Con Chaplin, devi tentare [Charles Chaplin lo ha diretto nella Contessa di Hong Kong]. Chaplin è un uomo il cui talento è tale che bisogna rischiare. Prima di tutto, la comicità è il suo campo d’azione. È un genio, un genio del cinema. Un talento comico senza pari. Nessuno sa che è rimbambito. Personalmente, è una persona orribile. Non mi è mai piaciuto molto. Cattivo, sadico e cattivo…».

La sua voce si spegne. «Ma bisogna separare la vita personale da quella artistica. L’una non ha niente a che fare con l’altra. È come con gli scrittori, o con qualsiasi altra cosa. Non si può pensare che le persone comprensive, o perspicaci e sensibili, saranno perspicaci e sensibili anche in altri ambiti delle relazioni umane. Semplicemente non è vero. Il talento non c’entra niente con l’essere una brava persona, tutto qui. Ci sono persone molto comprensive ed estremamente talentuose, e altre senza un briciolo di talento. Ci sono brave persone da entrambe le parti».

Qualcuno bussa alla porta. Uno degli addetti stampa entra con un sorriso gentile e affabile. Un tipo simpatico. Dice che posso tornare il giorno dopo, che fuori c’è un corrispondente da Londra che rappresenta nove giornali in syndication e che vuole cinque, dieci minuti.

Brando si rialza e assume sul suo viso la calma di un uomo d’affari. Ma la sua voce è puramente da Bar & Grill. «Be’, non conosco quel tizio personalmente e, a meno che non abbia un contratto di approvazione chiaro, non gli darei carta bianca per tornare a casa con un sacco di cose. Quindi digli esattamente questo. Digli che se mi presenta un contratto specifico, approvo il testo completo e la natura dell’intervista, non mi interessa cosa usa, purché sia reale. Ma senza contratto, non rilascerò un’intervista, e questo è tutto ciò che posso fare».

Con un sorriso stampato in faccia, l’addetto stampa cerca di spalmare un po’ di burro sulla situazione. «Sta scrivendo un articolo ambientato sul set…».

Brando fa una smorfia. «Io so come va a finire. Arrivano con un certo punto di vista, scrivono quello che vogliono a prescindere da quello che dici, e sarà una stronzata. Quindi, se vuole farlo, digli che ne sarei felicissimo. Digli che non è niente di personale».

Il sorriso fluttuante si spegne.

«Questo stronzo è ovviamente un giornalista serio… potrebbe anche essere una brava persona, ma in termini di politica, non paga. È comunque una perdita di tempo. Ne abbiamo già parlato. Seduto in una roulotte, tu esci dalla chiacchierata con Rolling Stone e ti metti a rappare su altri nove milioni di cose… ci deve essere uno scopo nella tua mente. Adoro parlare. Ma parlare tanto per, o essere pubblicato a caso, mi sembra così dannatamente pomposo. Immagino che sia una delle cose che mi hanno impedito di scrivere. Mi sembrava una cosa pomposa da fare. Quando Van Gogh dipingeva, per esempio, lo faceva perché aveva un’urgenza irresistibile. Doveva farlo. È un certo tipo di arte…».

L’addetto stampa rientra, con il suo certo tipo di arte. «Nessun problema», disse, «manderemo tutto ad Alice».

Alice è la segretaria di Marlon. «Va bene», concorda Brando, «fai chiamare ad Alice gli avvocati e fagli dettare il testo, e poi farlo firmare a lui».

Il sorriso dell’uomo svanisce. «Intendi dire, farlo… ora? Se ne va oggi».

«Senti, per chiunque non conosca, dovrò avere un documento legale».

«Be’», dice l’addetto stampa con tono pacato, «questo tizio è un affermato corrispondente di Hollywood…».

«Allora probabilmente scriverà un articolo standard da corrispondente di Hollywood».

L’addetto stampa si congeda sorridendo. L’ultima volta che avevo visto un sorriso del genere, era appeso a un gancio d’acciaio nella vetrina di una macelleria.

La porta si spalanca di nuovo, e l’evento che accadde è una brillante lezione su come manovrare questo leone stanco. È la sua segretaria, Alice Marchak, una donna elegante con zigomi esotici. Una specie di sorella maggiore e garante dell’attore, ed è schietta nel dire che non avrebbe avuto un giorno libero. «Hanno bisogno di te il prima possibile», dice. «Devo dirgli che sei pronto?».

Brando, improvvisamente bambino, si volta con un sussurro teatrale. «È una buona lezione. Quando ti dicono di andare, vai!».

E inizia a issarsi per vestirsi, quando l’assistente si fa strada a gomitate superando Alice per affrontare l’uomo. Ha un fascino da hostess di linea e un rossetto rosa. Sospira disperatamente. Brando si appoggia allo schienale.

«Vuoi sentire la mia triste, triste storia?», gli dice, cercando di ridere. «Come sai, ora sono una bugiarda ai tuoi occhi. Ci siamo cacciati in una situazione difficile con questa trovata che ci porterà via molto più tempo di quanto potremmo sopportare stasera. L’unica cosa che siamo riusciti a fare oggi è la scena 196, quando tu e Randy arrivate per la prima volta al fiume. Mi dispiace. Cosa posso dire?».

Sinceramente mortificata, si affretta a uscire. Lui si appoggia su un gomito per riflettere sulla scena. Alice Marchak armeggia con il cappotto.

«È tutta una tale raccolta di stronzate”, sospira, indicando la porta con un gesto. La sua voce è un lamento sommesso. «Non può certo venire qui e dire: “Marlon, ci serve una scena di te che esci dal bosco, per favore preparati il più in fretta possibile”. Deve prima di tutto presentarsi con un vasetto di vaselina. “Mi dispiace tantissimo. So che mi odierai per questo e so che sono peggio di un mucchio di merda”. E poi darti una dannata spiegazione. Non le importa un cazzo di me. Le importa solo di quella che pensa sia la mia posizione. E in questo si riconosce».

Artiglia l’aria con le dita strette.

«Una delle cose che odio del mio lavoro è che non ti lasciano essere un po’ sovrappeso… di mezza età… uno stronzo che cammina per strada, che per caso lavora nel settore del legname. Insistono perché tu sia qualcuno». Il suo viso è come se invecchiasse per lo sforzo, poi si rilassa. Si alza per svestirsi e cambiare costume.

Un altro giorno, altri ventimila dollari. È così che la vede Jack Nicholson, che incassa un milione e una percentuale per dieci settimane di lavoro. Brando prende un milione e 250mila dollari per cinque settimane, più una percentuale. Missouri non è un film, è un affare commerciale.

Arthur Penn, basso e nervoso, un fascio di nervi newyorkese con le labbra screpolate dalle spugnette Brillo, ha tra le mani una creatura da 8 milioni di dollari e non ha intenzione di correre rischi. Gira decine di ciak in centinaia di modi diversi, mentre 125 membri della troupe si afflosciano al sole del Montana.

Quei 125 nasi bruciati e grinzosi fingono di non accorgersi quando Brando si fa strada lungo la riva del fiume. Fatica a camminare sulle pietre di luna bianche, brontolando: «Non si cammina con dignità su queste rocce».

Si cala sulla riva e lascia che l’acqua gli lambisca i talloni. Nessuno vorrebbe interromperlo, tranne i fotografi. Devono chiedere il permesso prima di scattare. Potrebbe essere a pregare sul Gange, se non fosse per il fatto che ha un manuale di Codice Morse in una mano e un registratore tascabile nell’altra, che gli manda segnali acustici nell’orecchio. Codice Morse. Su un set cinematografico.

Nelle acque impetuose, Michael Butler e la sua troupe stanno lavorando duramente con le cineprese Panavision sul ponte. L’attore, sdraiato, si gode la comunione spirituale con le rocce rosa bagnate. Inizia a infilarsele in tasca. Un attrezzista se ne accorge e va a prendere un secchio di plastica rosso per la raccolta. Poco dopo Brando è fuori, accovacciato nell’acqua bassa. Le spalle enormi sono avvolte in un cappotto. Un cappello da coolie piatto gli nasconde la testa. Sembra Winston Churchill. «Fai una foto, Marlon?», chiedono i fotografi. Per una volta, dice, no, per favore.

Arthur Penn è in piedi dietro di lui, fiutando un momento di conversazione. Regge il secchio rosso di rocce.

Quella settimana, venti contrari soffiano dalla prateria, strappando i vetri delle finestre e inghiottendo la città in una distesa di sabbia. I nervi vengono tirati a lucido. I cani scorrazzano liberi. I distratti si dedicano a pratiche occulte. Due agenti dell’FBI fanno irruzione in città e hanno delle domande da fare.

Sono una coppia. Abiti casual in maglia e comode Oxford nere. Incontrano Brando fuori dalla sua casa mobile, gli mostrano i loro distintivi ed entrano.

La troupe è parcheggiata fuori da un deposito postale. All’interno, è stata allestita una scena notturna con un falò in un cespuglio di arbusti finti. Ma nessuna opera lirica a cavallo funzionerebbe con il protagonista tenuto in ostaggio da due agenti.

Hanno trovato le impronte digitali dell’attore su ogni sorta di oggetti pericolosi. Decenni prima aveva lavorato per il gruppo terroristico ebraico Irgun Tzva’i Leumi. Quando Caryl Chessman si stava dirigendo verso la Green Room, Brando si era unito a una veglia fuori da San Quentin. Aveva parlato al funerale di Bobby Hutton. E infine, si era unito a una banda di antiamericani, gli indiani. Nel 1964, fu arrestato con gli indiani Puyallup mentre organizzava una pesca per i loro diritti sul fiume. L’anno scorso, quando la Menominee Warrior Society aveva preso il controllo di un’abbazia di monaci a Gresham, nel Wisconsin, Brando aveva eluso la legge e si era unito a loro all’interno dell’edificio. Tre notti insonni dopo, ne erano usciti vincitori.

E non è un segreto che avesse ospitato membri dell’American Indian Movement, dando loro denaro e terra. (I celebri 40 acri che aveva donato agli indiani, che si presentarono con un mutuo di 318mila dollari da pagare, erano stati saldati di recente. Si occupò della cambiale e la Survival of American Indians Association si impossessò del terreno.)

Il piano di Brando di realizzare un film sulla rivolta di Wounded Knee del 1973 non dipinge certo un quadro lusinghiero e patriottico del nostro FBI in difficoltà. E sebbene il film in progetto abbia avuto alti e bassi, con gli indiani che hanno vagliato i registi e gli investitori che tergiversavano sui fondi (la Columbia Pictures lo ha eliminato dal suo catalogo), l’attore era ancora sotto esame. Sapeva sicuramente dove si trovava Dennis Banks, che a quel tempo era latitante. (Banks è stato arrestato il 24 gennaio 1976.)

Quindi gli agenti vogliono sapere se Brando avrebbe dato rifugio a un fuggitivo di sua conoscenza. Brando, a sua volta, vuole sapere se gli agenti avrebbero denunciato un altro agente che aveva ucciso illegalmente qualcuno.

I tre hanno una lunga e piacevole conversazione.

Alla porta del magazzino, un artista sta dipingendo un grosso mazzo di carte. In cima c’è scritto: “Ti dico perché penso che la vita sia come una ferrovia di montagna. Perché non sai quale viscido figlio di puttana ha la mano sull’acceleratore”.

Brando irrompe alla luce del sole, guidando gli agenti con un braccio. Li conduce all’interno, sulla scena del falò, e sistema un paio di sedie da regista. Arthur Penn cammina a passi lenti tra i cespugli.

Brando è sul punto di cantare, lì seduto, Life Is like a Mountain Railroad. Il testo è fissato al suo mandolino con lo scotch. Ha una voce monotona esitante, così stridula che ci si potrebbero scolare gli spaghetti. Strangola la canzone a morte. Gli agenti osservano per un po’ la scena e si tolgono la lanugine dai pantaloni.

Quella notte, Brando non vede l’ora di andarsene.

Uscire dalla città, struccarsi, indossare la maglietta, spostare il furgone. Sa che c’è un buon posto dove accamparsi vicino alla location del giorno dopo, un burrone isolato.

Le ombre bluastre dei pini della prateria si stagliano nella lunga luce della sera. Imbocchiamo l’autostrada. Mike, un giovane autista dall’aria stanca assunto per assistere Brando su questo set, sfreccia con la Jeep davanti a noi. Marlon non cerca di stargli dietro, ma guida il pesante furgone a modo suo. Lento e sicuro di sé.

Gli chiedo degli agenti dell’FBI. Vengono spesso?

«No, probabilmente stanno controllando i telefoni, hanno intercettato il rimorchio, cose del genere. Sono sempre in giro. Vogliono sapere qual è la linea dura, qual è l’azimut con cui stai arrivando. Ma io non tratto mai le persone come rappresentanti di gruppi, le tratto semplicemente come persone».

Un colpo di vento manda brividi nel furgone. Lui sterza bruscamente.

«Non hanno nulla su cui basarsi, quindi quello che fanno è prendere delle pinzette, raccogliere un granello qui e uno lì. Ottengono 620 granelli di informazioni e tutto inizia a prendere forma. Non sempre va a finire bene, sai. La loro migliore possibilità è l’infiltrazione».

Questo lo fa divagare sugli evangelisti televisivi. «Ci sono così tanti pazzi in settori influenti che la follia non si nota nemmeno. La follia nell’individuo è molto più evidente di quella nella società».

Mi lancia un’occhiata. «Ricordi i numeri di telefono?».

Non è il mio forte.

«Il mio istinto, conoscendo il loro modo di operare, mi dice che la situazione perfetta è farsi fare un lavoro da un tizio di Rolling Stone».

Mi viene da ridere. Ma lui scuote la testa e continua.

«È così che fanno. Sono davvero furbi. Non puoi controllare il senso di colpa. Ti coglie di sorpresa, come un coniglio su una donnola. Sospetterei di me stesso se fossi nel Movimento, se fossi un indiano».

Ci deve essere un limite alla tua partecipazione.

«Dipende da quanto è alto il rischio. Pensano: “Be’, farà un film. Questo dimostra quanto sia liberale il Paese. Tanto tutti sanno degli indiani, che cazzo glielo dice?”. Sono stato a Gresham, dove sparano proiettili veri due volte al giorno. Ma non danno credenziali agli ingenui. Sono persone intelligenti».

Cosa c’entra questo con la mia memoria per i numeri di telefono?

Alza le spalle. «Alcune persone hanno memoria per i numeri, altre per le parole o per i colori». Ha un’espressione cupa. Poi vede il registratore in equilibrio sulle mie ginocchia.

«Oh, hai la macchina! Riavvolgilo un secondo».

Gli chiedo del finanziamento del suo film su Wounded Knee.

«Oh, sta procedendo bene. Ho pensato di portare la questione alle case cinematografiche, dicendo: “Guardate, voi avete danneggiato il sostentamento della causa dei nativi americani più di qualsiasi altro gruppo, al di fuori del governo degli Stati Uniti, e dovreste intervenire e fare qualcosa al riguardo”. L’idea alla base dell’industria cinematografica è non offendere nessuno. Altrimenti non si guadagna. Quindi mi sto dando da fare per ottenere i finanziamenti per questo film. La gente non vuole spendere 8 milioni di dollari per un progetto simile. Non vogliono spendere così tanti soldi per qualcosa con cui non pensano di poter rientrare. E non so perché no, perché la verità è più drammatica di qualsiasi cosa possano inventare. Ti fanno fare un bel giro perché vogliono vederti arrivare la prossima volta con qualcosa di appetibile. Non vogliono farti nemico. Purché tu sia attraente».

Mi suona familiare. Purché tu sia attraente.

«Sì», dice, appoggiandosi al volante. «Prima non potevo farmi arrestare».

Prima del Padrino?

«Sì, più o meno in quel periodo. Voglio dire, potrei farmi arrestare, ma… è una variabile. Quando ti capita di fare quattro schifezze di fila…». Si ritrae. «Quando dici delle schifezze, potrebbero avere successo, diciamo così, ma non si trasformano in soldi…». Inizia a vacillare.

«Ma i film… è buffo. Le persone comprano un biglietto. Quel biglietto è il loro mezzo di trasporto verso una fantasia che tu crei per loro. Il mondo delle fantasie, tutto qui, e tu fai vivere le loro fantasie. Fantasie d’amore o di odio o qualsiasi altra cosa. Le persone vogliono le loro fantasie ancora e ancora. Chi si masturba di solito lo fa con, al massimo, quattro o cinque fantasie. In totale. Alla maggior parte delle persone piace lo stesso cibo e lo stesso tipo di musica, gli piace lo stesso tipo di fantasia sessuale per un certo periodo, poi forse cambia. Come nei bambini. Chi è?». Tamburella sul cruscotto. «Bruce Lee. Quello è l’eroe. Poi cresci e superi il tuo periodo Bruce Lee, o il tuo periodo blu come Picasso, e entri in un altro periodo».

«Ma i bambini, perché ci sopraffanno, perché non hanno alcuna rappresentazione, perché sono così dipendenti, pensano solo al potere. I dinosauri o l’uomo da un milione di dollari, perché si sentono così impotenti, perché non hanno altra via d’uscita se non la fantasia. Perché sono alti solo così. E questo è tutto ciò che sono i film». Ha una voce preoccupata, come un predicatore che parla della sua povertà. «Solo un’estensione dell’infanzia, dove tutti vogliono essere più liberi, tutti vogliono essere potenti, tutti vogliono essere così incredibilmente attraenti che non c’è niente da fare. Oppure tutti vogliono avere cameratismo ed essere capiti. Diventano ninne nanne. Sono storie da “raccontami ancora, papà”. La televisione è questo: “Raccontami ancora, papà, del buono e del cattivo e del forte e del Kung Fu e di Flash Gordon”».

La sua voce si fa dolce. «La gente ama ascoltare le storie, ama ascoltare le ninne nanne. I gusti cambiano, ma la funzione no. Potrei essere Jimmy Cagney nella Furia umana. La stessa storia, il positivo e il negativo, lo yin e lo yang, l’antieroe. Sai, spesso le cose creative o positive vengono realizzate per ragioni totalmente irrilevanti. Sono fatte per vanità, o per ansia o paura. C’è un libro scritto da Joseph Campbell. Era affascinato dai simboli, non diversamente da Jung. Trattò l’eroe in modo psicoanalitico. Il titolo del libro è L’eroe dai mille volti».

Fa un gesto con la mano aperta, come per accarezzare l’aria agitata.

«Ma il male ha mille volti. Sappiamo così dannatamente poco di ciò che ci fa arrabbiare. La morte è in fondo alla lista delle cose di cui la gente avrà paura, o di cui si preoccuperà. Stavo parlando con un ragazzo indiano, stava buttando fuori i vietnamiti dagli aerei. L’agente dei Servizi segreti ha fatto domande a cui non hanno risposto, così li hanno buttati fuori dagli aerei. Il ragazzo ha perso la testa, ha finito per sparare al suo comandante e lo ha appeso a una recinzione del Cyclone, trapassandogli i polsi. Spirito comunitario, spirito patriottico… è solo una trovata commerciale. I veterani a cui sono state spazzate via le gambe e le mascelle in Vietnam…».

L’irritazione cresce. «Vogliono solo dimenticarlo. Se ne vanno come il maggiore Hoople e pensano che non sia successo. Non vogliono che glielo si ricordi. La maggior parte delle persone è sacrificabile, e più che sacrificabile: sono indifferenti. Non c’è da scherzare. Le persone sono pecore. Farebbero qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Voglio dire, la somma totale di tutto ciò in cui credo è la somma totale di tutto ciò che ho letto e visto. Non mi viene detto come farlo, è solo che… qualcosa mi ha influenzato. James Joyce o Schopenhauer o mia zia Minnie. Ma tutti cercano l’uomo sul cavallo bianco, tutti cercano colui che dirà la Verità. Quindi leggi Lao-Tzu, leggi Konrad Lorenz, non so chi altro, Melville, Kenneth Patchen, qualcuno che pensi non sia uno che mente. Qualcuno che ha gli occhi di un santo e la percezione di un fantasma. Ci diranno la strada, ce la mostreranno. Non lo fanno mai veramente, e noi ce ne andiamo in giro imitando a buon mercato tutte quelle influenze».

Alza le spalle rassegnato. «Non c’è un’altra strada».

Passando una settimana con quell’uomo, è stato facile rimuginare sul fatto che questo enorme talento attoriale sia andato sprecato. Per tutti quegli anni ha girato film sui cani, e ora riceve offerte per ogni ruolo, da Aristotele Onassis a Hemingway. Quando gli chiedo della sua attuale etica del lavoro, emette un profondo sospiro di sollievo.

«Ho costruito una casetta a Tahiti», dice infine. «Con rami, erba, palme, escrementi. Mi dà un enorme senso di soddisfazione ogni volta che riesco a trovare un modo più semplice di fare qualcosa. L’etica del lavoro è una cosa strana. Ai tahitiani non importa un fico secco di lavorare. È un pianeta così piccolo ormai. Pensavo che le colline dell’Afghanistan, dove vivono i curdi, fossero ad anni luce di distanza, invece è tutto uguale. Vai nelle foreste dove i pigmei ora vengono massacrati. Lo stesso vale per i Masai, ora divisi a metà tra l’Uganda e il Tanganica. E il Tanganica dice: “Senti, non puoi più mostrare il tuo cazzo”».

La strada lascia il posto a sentieri agricoli dissestati. Mike, nella macchina di testa, è scomparso. La tensione sembra allentarsi. «Voglio dire, dove trovi la speranza? Sull’isola ci sono ampie opportunità di dimostrare che si può fare… combinare queste tecnologie con l’energia eolica, il metano e quella solare. Voglio farlo a casa mia e poi girare un piccolo film su tutto questo. Ho una piccola comunità che si sta sviluppando laggiù, per costruire un hotel sperimentale. Ho investito una considerevole somma di denaro in ricerca e sviluppo. Ho inventato un mulino a vento, ma produrre vento è un’impresa ardua. Mia moglie e i miei figli sono lì».

Arriviamo su un’altura. Da qualche parte, su questi campi gialli, c’è il camping della produzione. Da qualche parte, Mike è là fuori, a prendere le curve. Marlon si sistema al suo posto. «È quella la strada che ha preso? Ho un binocolo lì dietro».

Prendo il binocolo. «Hai la parola “giornalista” sul passaporto?», chiede, scrutando la pianura. «Il mio passaporto non dice niente», rispondo.

«Deve dire qualcosa. Mi ero così stufato di avere “attore” sul passaporto che ho scritto “pastore”. E non ha fatto nessuna differenza. Tranne che con un funzionario dell’immigrazione inglese». Posa il binocolo e assume una posa da Comandante Schweppes.

Rimette in moto e parte.

Jack Nicholson è così arrabbiato per lo spot che promuove Missouri in televisione che invitò il commesso della United Artists a baciargli il sedere. Poi si scusa. Perché Jack è un tipo normale. Mentre si dirige verso l’area di posa, spiega: «Ho deciso di smettere di fumare e sono passati ormai dieci giorni. Ho il culo così stretto ultimamente… o cancro o emorroidi».

Osserva la troupe che prepara le cineprese da 16 mm. «La differenza qui sul campo è che devi continuare a istruirli. Devi dire loro che quattro battute al Ladies’ Home Journal non valgono un cazzo, se mi rovinano tutta la giornata lavorativa».

Un mandriano si ferma con un castrone di riserva e l’attore si tira su. I due si muovono al galoppo. Brando arriva con la sua Jeep. «Vuoi un passaggio al furgone? Ho così tante cose da fare che è come avere le formiche che ti salgono nel naso. Dài! Gesù, quanti pensieri ci vogliono solo per entrare in una macchina. Si potrebbe fare un dipinto di tutte le cose che succedono nella testa di un uomo».

Quando si sistemano per dedicarsi seriamente alla promozione, si è già radunata una piccola folla. Nicholson posa volentieri per le mogli dei contadini. Harry Dean Stanton porta la chitarra e Kathleen Lloyd ha l’espressione luminosa di un criceto. Cantano ballate messicane e si abbracciano. Per quanto riguarda la troupe, è molto unita. Brando inizia a dirigere acrobazie, elaborate riprese, pose da ferrotipo.

La troupe scatta furiosamente, e finalmente Brando conta la folla. «Diciotto persone», sorride. «Non so chi sia più ridicolo. Quello che stiamo facendo noi, o loro che guardano».

L’addetto stampa risponde ad alta voce: «Chi sono le scimmie e chi sono i visitatori, eh?».

La troupe finisce la pellicola. Sono affranti, perché gli attori ora erano davvero presi a recitare, a ballare al tramonto. Brando abbraccia con un gesto di saluto il direttore della troupe promozionale. «Sopporti un sacco di stronzate, amico. Ma questo è solo l’inizio».

L’addetto stampa muore dal ridere. Per il resto della serata, ripeterà la battuta a chiunque sia disposto ad ascoltarlo.

Marlon prende la sua moto da cross Honda. Nicholson sale dietro e partono urlando.

A Brando restano solo pochi giorni di riprese. Suo figlio quindicenne, Miko, lo raggiungerà per un lento viaggio di ritorno a Los Angeles. Hanno in programma di andare insieme nel deserto, nei boschi e sui fiumi. Il padre ha quasi finito di costruire una zattera con camere d’aria e assi di legno.

Quella notte, mentre è accampato da solo, i cumulonembi si abbattono sopra di lui. Siede al buio con un computer tascabile, contando e stimando la vicinanza dei fulmini. Viaggiano a 330 metri al secondo. Abbastanza, dice, da farlo sentire religioso.