Luca Guadagnino, l’autore candidato all’Oscar di Chiamami col tuo nome, porterà il suo stile lirico ed estatico sul piccolo schermo con We Are Who We Are, un nuovo romanzo di formazione travolgente e profondamente toccante. La serie prodotta da HBO, che farà il suo debutto il prossimo settembre, segue le vicende di due adolescenti, Fraser (Jack Dylan Grazer) e Caitlin (Jordan Kristine Seamón), che vivono in una base militare in Italia. Esplora il fiorire della loro amicizia: Fraser ha un animo artistico, è timido e instabile, mentre Caitlin è più estroversa, ma deve fare comunque i conti con le insicurezze che la tormentano. La serie, il primo lavoro televisivo di Guadagnino, affronta anche il tema dell’identità sessuale e di genere. Il regista ha diretto tutti e otto gli episodi di We Are Who We Are, e dice di aver ambientato di proposito questa storia durante le elezioni presidenziali del 2016: è il suo modo di commentare i tumulti politici sollevati dalla vittoria di Donald Trump. Guadagnino ha parlato con Variety poco dopo l’uscita del primo trailer di We Are Who We Are.

Come descriveresti We Are Who We Are? È una serie televisiva, un “film lungo”, una miniserie?

Da una parte, lo considero un mio nuovo film. Mi fa l’effetto di un film classico, ma la struttura a episodi di questa storia mi ha entusiasmato. È una serie, e solo se riesce a trovare una connessione con il pubblico la gente andrà avanti a guardarla. Ho la tendenza a mettere in scena personaggi che amo, e amo davvero moltissimo quelli di questa serie. Il bello del fare tv è che, se il risultato è buono, quella storia potrebbe continuare, il che sarebbe magnifico per me.

Che cosa ha ispirato il progetto?

Lorenzo Mieli (che produce con The Apartment insieme a Mario Gianani di Wildside, entrambe del gruppo Fremantle, nda) e gli sceneggiatori Paolo Giordano e Francesca Manieri hanno sviluppato un’idea sulla vita dei teenager di oggi e il loro relazionarsi con la fluidità di genere nella suburbia americana. Quando me ne hanno parlato, ho detto loro che ero poco interessato a quell’argomento come punto di partenza. Ero più interessato al comportamento di questi ragazzi. E, per non essere generico, ho pensato: perché non ambientiamo questa storia in una micro-America, in un posto più piccolo che però può rappresentare un contesto più ampio? Ho proposto il mondo militare. Molti anni fa ho avuto una splendida conversazione con Amy Adams – gli incontri con questi grandi attori sono uno dei maggiori privilegi del mio lavoro – e lei mi ha raccontato di aver trascorso gran parte della sua infanzia e giovinezza a Vicenza, in una base militare americana in Italia. Per un giro di sinapsi che si connettono l’un l’altra, mi è rimasta questa immagine nella testa. Visto che questa è una serie, ho detto a Lorenzo: «Se funzionerà, la prossima volta potremo spostarci in un’altra base. In Giappone, in Africa, ovunque».

Nella serie, i personaggi chiamano la base militare “America”, anche se si trova in Italia. Questa dicotomia geografica sembra lo specchio dello spaesamento emotivo dei protagonisti. Anche tu consideri il set della serie una sorta di metafora?

Io mi sono sempre sentito spaesato, non mi sono mai sentito nel posto giusto. Penso che, a dispetto di tutte le cose che possiamo fare per affermare la natura della nostra identità, la condizione umana sia sempre alla ricerca emotiva di uno stato di appartenenza. Questa è una serie su ragazzi che non sanno chi e cosa sono, e che per questo si sentono fuori posto. Ovviamente, c’è anche l’elemento di passaggio connaturato all’essere teenager, specifico di quell’età. Si dice che, quando cresci, conosci meglio te stesso: ma in realtà questi personaggi, che stanno crescendo, si sentono del tutto smarriti.

Jack Dylan Grazer (Fraser). Foto: Yannis Drakoulidis/Sky

Fraser e Caitlin hanno 14 anni. Mi sembra un’età molto interessante: stai sviluppando la tua identità personale, ma allo stesso tempo sei ancora totalmente dipendente dai tuoi genitori. Perché hai voluto focalizzarti proprio su ragazzi di quell’età?

Se torno a quando avevo io 14 anni, ricordo il senso di frustrazione per la mia incapacità di capire come tradurre in azione i grandi piani che avevo in testa. Sapevo quello che volevo, ma non come ottenerlo. E, alla fine, forse non sapevo neanche quello che volevo davvero. Mi piace moltissimo quell’età: è l’età delle grandi ambizioni, e al tempo stesso quella in cui non hai i mezzi per soddisfarle. Hai una grande curiosità, un grande desiderio, e la possibilità di sperimentare. Ogni giorno sembra una lotta tra la vita e la morte. C’è davvero qualcosa di bellissimo legato a quel preciso momento della vita.

Quando è uscito il trailer di We Are Who We Are, moltissimi in rete hanno fatto un confronto con Chiamami col tuo nome. Entrambe le storie sono ambientate in Italia e mettono al centro dei ragazzi. Anche tu vedi delle somiglianze?

Non mi lamento mai della pigrizia della gente, ma questo confronto mi sembra intellettualmente davvero molto pigro. Chiamami col tuo nome è una storia su un passato visto attraverso la lente della narrazione cinematografica, questa serie è sul qui e ora. Racconta i corpi e le anime dei ragazzi di oggi. Mi sembrano due lavori completamente diversi.

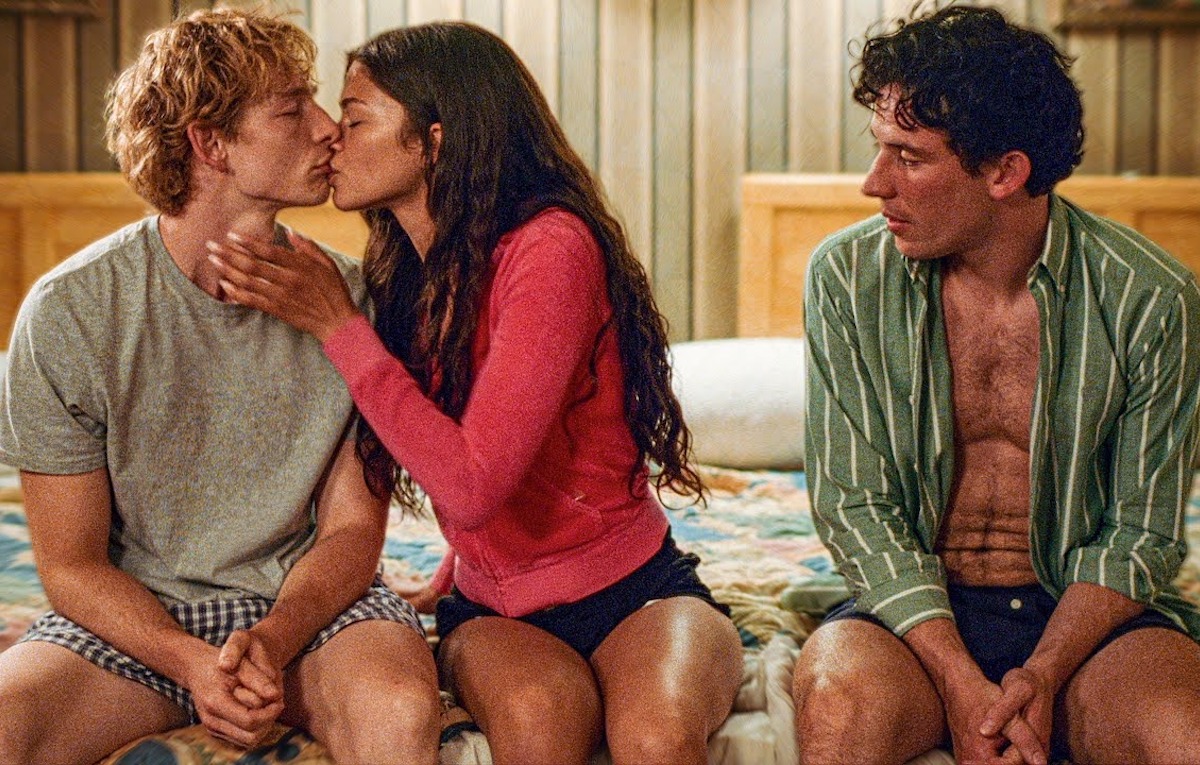

Jordan Kristine Seamón (Caitlin). Foto: Yannis Drakoulidis/Sky

Perché hai deciso di ambientare la serie durante le elezioni del 2016?

Gli effetti di quelle elezioni si fanno sentire ancora oggi, anche qui. Stiamo ancora metabolizzando il terremoto che ha provocato nell’America e nel mondo il passaggio dalla presidenza di Obama a quella di Trump: sia per ciò che ha significato politicamente, sia per il fatto che la maggior parte delle persone non l’ha sentito arrivare. Diciamo che, come Silvio Berlusconi è stato per molti anni l’autobiografia dell’Italia, così l’amministrazione Trump può essere letta come un triste capitolo nell’autobiografia degli Stati Uniti. Abbiamo fatto la conoscenza di questo tipo di populismo che nasce dai grandi plutocrati. È ciò che attualmente sta dando forma al mondo, ma allo stesso tempo un esercito di giovani sta mettendo a soqquadro il nostro stesso mondo, rifiutandosi di farsi somministrare quella amarissima medicina.

In We Are Who We Are c’è un’alta dose di nudo integrale maschile, il che è molto raro nei film e nelle serie americane. Com’è potuto succedere?

Mi mette sempre in imbarazzo quando in un film la macchina da presa sceglie deliberatamente di non mostrare qualcosa. E inoltre penso che, quando ha senso nel contesto del film, il nudo – che sia maschile o femminile – sia un modo per liberare il nostro sguardo. HBO è stata fantastica nel sostenere le mie scelte. Sarebbero potute sembra provocatorie o radicali, a me sembrano organiche a ciò che volevo raccontare. Al di là di questa serie, in genere c’è molto nudo nei miei film. Perché il nudo è parte della vita. Per buona parte del giorno siamo vestiti, e per un’altra siamo nudi. Ho sempre pensato di dover rispettare questa condizione dell’essere umano. A volte siamo nudi, perché dunque non mostrarlo?

Su Imbd (il più grande database cinematografico online, ndt) hai almeno cinque progetti classificati come “in fase di sviluppo”. Cosa ci puoi confermare?

Sono un instancabile workaholic. Nella vita non ho mai provato nessuna droga, sono troppo preoccupato per la mia salute. Ma è come se, alla nascita, fossi cascato dentro una montagna di cocaina alla Scarface, perché lavoro tredici ore al giorno senza sosta.

Stai preparando il sequel di Chiamami col tuo nome?

Io lo chiamo secondo capitolo, o nuovo capitolo. Una “parte II”, o qualcosa del genere. Amo quei personaggi e quegli attori. Il lascito di quel film e la sua accoglienza in tutto il mondo mi fanno sentire in dovere di continuare a percorrere quella strada insieme a loro. Mi è venuta l’idea per una nuova storia, spero di riuscire a farla diventare una sceneggiatura al più presto.

Sei anche stato scelto per dirigere un remake di Scarface. Cosa ti ha attratto di questo progetto?

Molti mi accusano di fare solo remake (Guadagnino ha girato quello di Suspiria, e inoltre A Bigger Splash è ispirato al film La piscina, nda), ma la verità è che la materia di cui è fatto il cinema rifà se stessa da sempre. Non è una scelta pigra, o l’incapacità di trovare soggetti originali. È più la voglia di guardare certe storie di ieri e scoprire cosa ci dicono del nostro tempo. Il primo Scarface, diretto da Howard Hawks, è un documento dell’era del proibizionismo. Cinquant’anni dopo, Oliver Stone e Brian De Palma hanno realizzato la loro versione, che è totalmente diversa da quella di Hawks. Entrambi hanno la statura del capolavoro. La nostra versione, che arriverà dopo altri quarant’anni, sarà una riflessione ancora diversa su un personaggio che è il paradigma delle nostre ossessioni per l’eccesso e l’ambizione. Sarà una versione senza tempo.

Che cosa hai guardato durante il lockdown?

Ho rivisto Comizi d’amore di Pasolini. Ho visto un film magnifico intitolato The Vast of Night. E ho visto per la seconda o la terza volta Doctor Sleep, un film per cui ho un’ammirazione profonda.

Questa intervista è stata pubblicata sul sito di Variety.

Tutti i diritti riservati.