Con Giulio Bertelli abbiamo fatto un gioco, o meglio, lui l’ha fatto a me. Trova i cinquanta che per te definiscono cos’è il cinema. Quelli che, di fronte a un’apocalisse alla Kenshiro, ti permettono di riscriverne la storia. Non devono essere per forza i tuoi film preferiti, anche se sono titoli che potresti rivedere fino alla fine dei tuoi giorni. Non devono nemmeno seguire un criterio accademico, anche se una componente di rilevanza storica ci deve essere. Devono essere i film che, nel momento in cui hai in mano questa sorta di futura reinterpretazione storica del cinema, aiuteranno a far comprendere cos’era il cinema quando, fra cento, mille anni, non ci sarà più. Non ho gli ho ancora mandato la lista dei miei cinquanta film. Però ci penso spesso. Metto una Varda, tolgo un Bergman, aggiungo un Solondz. Avanti così, di nuovo.

Conosco Giulio da un po’ di anni. È un cinefilo, è uno sportivo professionista (ramo vela), è un imprenditore con mille idee (l’ultima è Akta, linea di pasti liofilizzati ispirati alle ricette regionali italiane pensata per le lunghe regate ma rivolta a tutti), è un giovane uomo con una visione sempre accesa sulle cose. Ha un cognome noto che però, in questa sede, non ci importa. Ci importa il fatto che ha fatto un film. Un bel film. Oggi Giulio è anche un regista. Agon, la sua opera prima, dopo essere passata alla Settimana della Critica veneziana esce il 29 agosto nelle sale, prima distribuzione italiana di MUBI. Già questa è una notizia.

Ma la vera notizia, appunto, è il film. Che è un oggetto inusuale, forse senza fratelli nel nostro cinema. È la storia di tre campionesse sportive, ispirata a fatti reali liberamente riassunti, rimaneggiati, ripensati. È un film di finzione e insieme un documentario. È un reportage divulgativo. È un’opera sperimentale che si interroga, e ci interroga, su cos’è il cinema oggi, e come si può (ri)pensarne il linguaggio. Ci sono dentro i video di YouTube, e i videogiochi, e lo scroll infinito che è sotto i nostri occhi ma che il cinema non usa – non mostra – mai. È un prodotto art house che però cerca il dialogo con il pubblico, sulla scia di maestri di cui con Giulio parleremo.

Giulio Bertelli fotografato da Brigitte Lacombe

Ne parliamo da un pezzo, in realtà. Ho seguito il film dall’inizio e mi piace raccontarlo ora che va nel mondo, col suo spirito per natura globale. “Non sembra un film italiano”, dice chiunque l’abbia già visto. Gliel’ho detto anch’io. È un complimento. «Penso che oggi mettere insieme un film fatto bene, realizzato con i giusti ingredienti, corretto, non sia sufficiente a renderlo meritevole di attenzione», inizia lui quando, davanti all’ultimo montaggio, ci mettiamo a chiacchierare più a fondo di Agon. «Penso che nel cinema debba rimanere lo spazio per rispettare quelle che sono le regole della sua storia e del suo rapporto col pubblico, ma cercando anche di guardare oltre, di innovare il linguaggio, il medium, o anche solo il punto di vista su ciò che racconti. Perché se no, come tanti altri elementi della società contemporanea, va in pura stagnazione. Diventa un’altra cosa. Diventa il raccontare correttamente delle storie, che è pure una missione nobile: non è che tutto il cinema deve essere linguaggio, però per me è una riflessione più legittima adesso che in altri momenti. Mi piace poter contribuire al discorso molto ampio del nostro tempo su cos’è il cinema, e come cambia il rapporto tra intrattenimento e arte, e su cosa può fare un autore, qual è la sua funzione».

La funzione, per così dire, di Agon è essere appunto un oggetto bifronte, un tentativo di attuare quel ragionamento ma anche una storia, anzi tre. La campionessa di scherma (Yile Vianello), la judoka (la vera medaglia olimpica Alice Bellani), la tiratrice a segno (Sofija Zobina). Tutte e tre si ritrovano a gareggiare, nelle rispettive discipline, in questi fittizi Ludoj, chiaramente ispirati alle Olimpiadi anche se stilizzati, con gare (bellissime) girate in quelli che sembrano teatri di posa, spogliando la realtà del reale e rendendola ancora più tangibile. A tutte e tre succede qualcosa che non vi dico. Ovvio – perché l’occhio punta, dicevamo, sulla realtà – c’entrano scandali, incidenti, controversie, cos’è giusto e cosa no nel mondo di oggi. E soprattutto, chi ci dice (quali mezzi di comunicazione) e come (il flusso continuo di immagini, la ricerca del clickbait, il rapporto fra sé stessi e la propria rappresentazione pubblica) come dobbiamo porci, di fronte a certi accadimenti. In 95 minuti, ci sono tre storie e la loro decostruzione etica ed estetica.

«Dentro di me ho sempre avuto un’attenzione verso tutto ciò che è immagine e movimento», dice Giulio. «Un’ecografia è un’immagine e movimento, o un cartone animato, o spot pubblicitario. O il cinema. Ho sempre avuto, fin da quando ero ragazzino, il desiderio di capire questi diversi linguaggi, e come si parlano tra loro nel mondo che noi quotidianamente viviamo. Però per questo film c’era da subito il desiderio conscio di confrontarsi con il cinema, uno strumento così codificato che è lo stesso che hanno esplorato i grandi registi che ho amato crescendo, e che hanno definito e strutturato la mia immaginazione. Come si fa, oggi che il linguaggio è completamente cambiato, che siamo abituati alla velocità dei reel, a far stare seduto il pubblico un’ora e mezza a guardare un film, a seguire una storia? In questo senso, la fiction del racconto è importante, perché a differenza del documentario permette, creando le giuste regole di ingaggio, di stratificare, di avere verticalità di contenuti, temi, sottotesti. E da lì, una volta che lo spettatore è entrato nella storia, puoi provare a portarlo altrove, verso la realtà appunto».

Yile Vianello in una scena del film. Foto: MUBI

Quella di Giulio Bertelli, e di Agon, è una realtà molto specifica. Il bello del film è anche che ti fa imparare molte cose sullo sport che solitamente sono lasciate fuori dalla cornice del genere “sportivo”. «Rispetto al rapporto tra finzione e realtà, una delle cose di cui sono personalmente più orgoglioso in questo film è la credibilità del racconto documentaristico, che probabilmente dipende dalla mia vita in barca, dall’essere stato un atleta professionista. Soprattutto nella seconda parte del film, ci sono situazioni abbastanza assurde che entrano nei territori di una speculazione non dico fantascientifica, ma che non sono pienamente aderenti alla realtà; eppure risulta sempre che tu stia vedendo un vlog o un documentario su qualcosa di vero. Ecco, questa cosa mi dà gioia perché vuol dire che un lavoro di immaginazione può davvero diventare un racconto della realtà, tanto che a un certo punto smetti di interrogarti su cosa è reale e cosa no, e questa è quasi una provocazione rispetto a questo tempo di caos sul vero/non vero. Il fatto di avere Alice [Bellandi], che è un’atleta professionista, aumenta questo cortocircuito, questa presenza del reale in un mondo che è totalmente alternativo. Questa è una mia ossessione già dalla scrittura, creare delle connessioni tra elementi noti che però fanno domandare allo spettatore: “Ma questa cosa è stata creata per il film oppure si fa veramente?”».

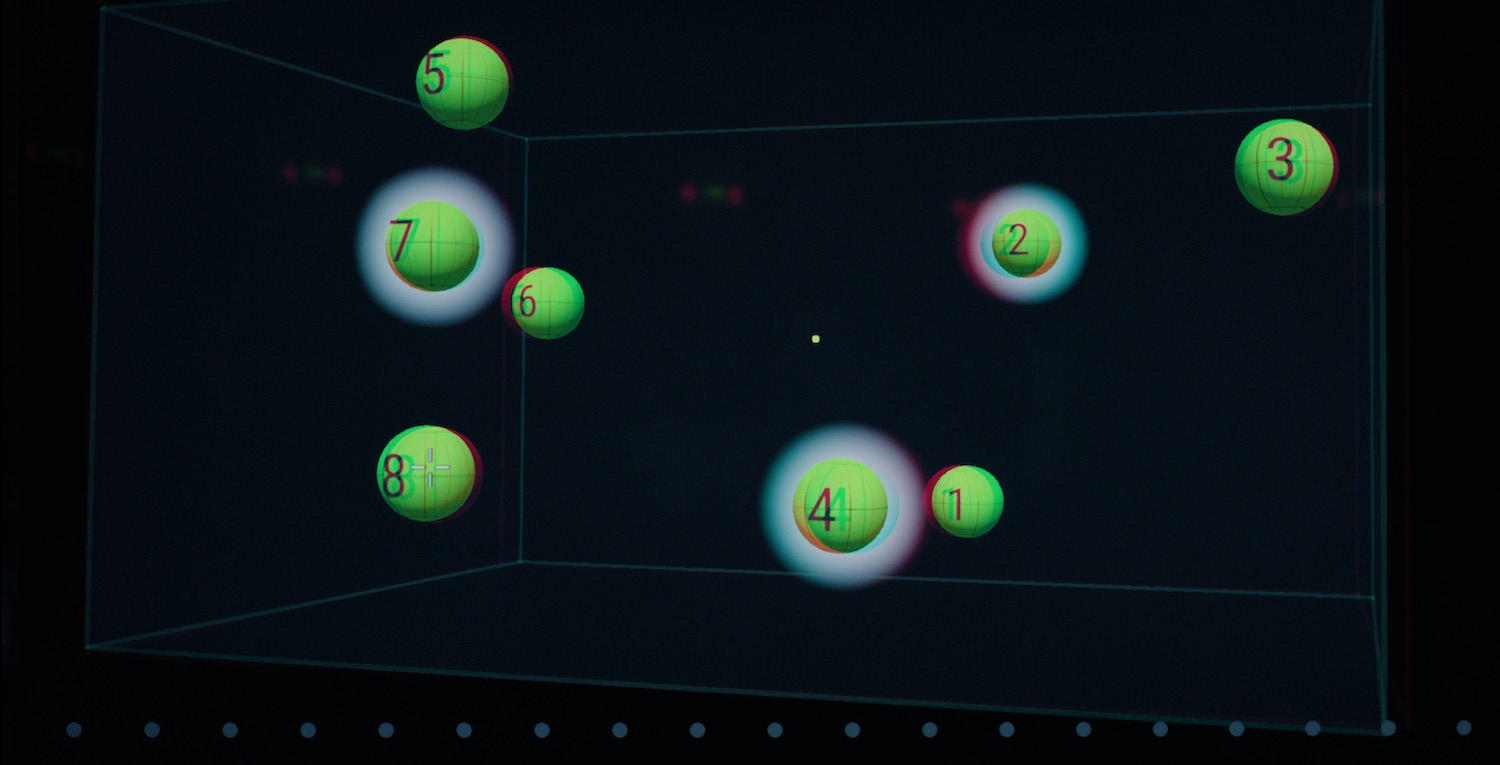

L’altra ossessione di Giulio è la tecnologia, e Agon ne è pieno. «A un certo punto c’è una scena in cui Giovanna [il personaggio di Yile Vianello] deve seguire delle sfere gialle [per un esercizio di preparazione alla gara di scherma] su un software nato a scopi medici, ma già presente anche nello sport. Si chiama NeuroTracker, e viene usato per migliorare chi ha problemi cognitivi. Mi interessava il fatto che assomiglia a un videogioco – Rez di Tetsuya Mizuguchi, quello a cui gioca Giovanna in un’altra scena del film – e che potesse passare per un game inventato apposta per il film. Invece poi scopri che la Nazionale di Singapore quel software lo usa davvero, e quella italiana usa invece un altro tool, ma parlando con l’allenatore della nostra Nazionale [Daniele Pantoni], che nel frattempo è diventato un amico, finisce che lui ti dice: “Questa cosa è interessante, magari iniziamo a usarla anche noi…”. Così come, in un altro momento del film, Alex [il personaggio di Sofija Zobina] usa Kovaak, un aim trainer per allenarsi a giocare meglio ai videogiochi. Capisci il loop in cui mi sono infilato… Sono tutti praticamente la stessa cosa, ma sono nati e sono stati sviluppati in ambienti diversi e per motivi diversi prima di polarizzarsi nel reale. Questo mi entusiasma. Provare a riposizionare elementi che appartengono a un determinato campo, a una determinata industria, dentro un’altra sfera. Proporre un’infedeltà credibile, realistica; un’infedeltà che però è fedele al mondo che stai immaginando».

Foto: MUBI

Dati, pixel, intelligenze artificiali che si insinuano nell’agenda del reale. «C’è un’altra scena in CGI, nella parte sulla scherma, che sembra molto banale ma che per me è una delle più importanti del film, anche per la mia interpretazione della provenienza e dei processi delle immagini-movimento. È una scena fondamentale per lo sviluppo di quella trama, e per realizzarla avrei potuto chiamare uno studio di effetti speciali, oppure un animatore. Invece ero affascinato dal fatto che ci sono delle aziende in America – anche in Europa, ma meno – che vengono interpellate e pagate dai giudici per creare delle rappresentazioni dei casi dicussi in tribunale a uso della giuria o degli avvocati, per rendere più chiaro che cosa è successo. E, mi raccontava questa azienda americana che ha realizzato il video per il mio film, ogni volta bisogna interrogarsi su quanto bisogna essere più o meno espliciti, più o meno violenti, perché anche da quello – da come decidi di rappresentare visivamente un caso – può dipendere il verdetto di una giuria popolare: il registro stilistico dell’animazione in CGI influenza sul piano inconscio la decisione. Ho contattato questa azienda dicendo loro che mi serviva un video per questo racconto di Olimpiadi fittizie, e loro mi hanno trattato come un giudice o un PM: io ho dato loro tutte le informazioni note dell’incidente immaginario, il girato, le foto del set, e loro hanno realizzato il video. E questo mi affascina molto, usare mezzi del reale e inserirli in un contesto di immaginazione, o reimmaginazione, della realtà».

E poi c’è tutta la filiera dello sport, i test agli atleti, il cibo che mangiano prima delle gare, i dialoghi coi coach, le estenuanti sessioni di riabilitazione, persino le fabbriche dove vengono prodotti «i veri proiettili della linea competition. Qui c’è Fiocchi, che è una storica azienda di munizioni». Una divulgazione, dicevo, che però dialoga continuamente con il non voler spiegare troppo, o quantomeno non tutto. «Cito spesso un regista che ho sempre stimato tantissimo, cioè Steven Soderbergh. Nel suo cinema c’è sempre questo rapporto molto stretto tra ciò che è esplicito e le cose che invece rimangono nascoste, che restano un sottotesto. Trovare quel balance sarà eventualmente la mia grande sfida, se avrò altre opportunità dopo questa».

Buona – molto buona – la prima, intanto, anche con gli imprevisti, i cambi in corsa, le cose andate diversamente da come le si era pensate. «Ci sono sicuramente dei momenti del film in cui avrei preferito riuscire a essere un po’ meno criptico, e altri di cui sono soddisfatto perché sono venuti esattamente come volevo. E penso che questo sia un esercizio che si sviluppa col tempo, un’altra esplorazione che mi interessa molto. Come si fa a raccontare qualcosa di molto specifico lasciando però la porta sempre un po’ aperta per far entrare le persone, per poterle coinvolgere? Queste sono riflessioni molto consapevoli, poi c’è un aspetto totalmente emotivo che suona tipo: vai, fai, monti, e magari quella cosa funziona, non sai perché ma funziona. È proprio un istinto. Anche l’accidentalità dei processi è importante».

Sofija Zobina in ‘Agon’. Foto: MUBI

Il futuro resta tutto un’opportunità. «Io sono stato un atleta professionista, e di fatto lo sono ancora. Non voglio entrare troppo nell’aspetto biografico della mia vita, ma voglio continuare a fare cose diverse. Quello che è importante è sapere sempre qual è la tua priorità in ogni momento. Negli ultimi anni ho lavorato ad Agon e tutte le mie energie erano tese a realizzare questo film. E di questo processo fanno sicuramente parte le mie esperienze, c’è sempre il tema di come tu entri dentro un racconto cinematografico, e qui c’è lo sport, e il mio lavoro tra design, industria, tecnologia. Ma voglio continuare a esplorare mondi diversi perché questo è parte integrante della mia maniera di capire, di creare delle connessioni su un piano diciamo più saggistico, e poi magari dire: “Ok, ma se questo fosse un film?”. Ma non tutto può diventare un film».

Si torna al tema: cos’è il cinema oggi, e cosa sarà il cinema domani? E anche: ora che il ragazzino che guardava i film – e il giovane uomo che gioca ai cinquanta film da salvare – è diventato un regista, lo considera come l’approdo finale? «Il primo momento in cui ho pensato che questo era un lavoro che avrei voluto fare è stato di fronte a un film, anzi due. Che non vuol dire che sono i film preferiti, ma sicuramente due visioni molto importanti. Il primo è stato La 25ª ora. Uscii dalla sala, credo avessi 12 o 13 anni, e per la prima volta pensai: “Ah, ok, questo non è ‘il film di DiCaprio’ o di qualunque altra star. C’è una persona dietro la macchina da presa che ha tutta una serie di idee e le mette dentro 90 minuti e fa un film”. E lì ho capito che forse volevo fare questa cosa per davvero». È, in fondo, la stessa cosa che mi ha raccontato Soderbergh: vide Lo squalo e per la prima volta capì il significato di quel “directed by” nei titoli di testa.

Giulio Bertelli sul set. Foto: Brigitte Lacombe

Giulio sorride, e continua. «Poi c’è un altro film che ho visto invece a 15 anni, quando ero già entrato in un trip di cinefilia, guardavo tutto quello che potevo macinando centinaia e centinaia di film in modo quasi accademico. E lì per la prima volta ho visto un film davanti al quale ho pensato: “Questo l’avrei voluto fare io”. Non era solo un film che mi piaceva o che mi aveva divertito, ma proprio un film che avrei voluto pensare, immaginare, realizzare. Era Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Petri. Questo è stato un altro tassello. Stavo cercando di costruire i miei parametri, di capire chi stavo diventando. E intanto stava nascendo il mio rapporto con la tecnologia, con quella che oggi chiamiamo cultura digitale. Poi ho deciso di andare a studiare all’università, Architettura in Inghilterra, che lasciai dopo due anni perché intanto avevo cominciato a scrivere, e poi cresci, e la vita cambia ancora, e lo sport, la vela, che è diventata una vera e propria professione con cui ho avuto tante delusioni, ma mi sono tolto anche tante soddisfazioni… Però, tornando a Indagine di Petri, in quel momento trovai un film che per molti motivi – stilistici, di approccio, di linguaggio, di contestualizzazione in quello che era il cinema e il mondo nel ’68 – mi sembrò un modo di fare una sintesi attraverso il racconto per immagini che avrei voluto poter fare io. Oltre al successo di critica e pubblico che ha avuto, e torniamo al pubblico. Tanti film che amo sono grandi successi di pubblico. Top Gun è forse il mio film preferito nel senso infantile della parola, ma so che non potrei o vorrei mai averlo fatto…».

E poi, dopo un po’ di tempo ancora, la storia è arrivata, anche se quella di Agon non è la prima che Giulio ha scritto. E oggi è diventata un film, nato prima come animazione, cambiato tante volte, e diventato un oggetto che, in mano agli spettatori, fa scoprire uno sguardo che non c’era. «Non sono naïf, so che questo film che ha degli elementi un po’, diciamo, particolari, magari anche diversi da quello che uno vede di solito. Ma ho l’augurio, o almeno il desiderio, che non sia noioso. Quello che volevo fare è un cinema di ascolto, che richiede forse un po’ di pazienza, ma il mio grande desiderio è che le persone che non mi conoscono o che non conoscono il progetto magari lo possano trovare a tratti anche scomodo, ma che non risulti mai ai loro occhi qualcosa di fine a sé stesso, perché quello per me sarebbe sicuramente il più grande fallimento. Perché, più di tutto, mi interessava il confronto con il Giulio tredicenne, quello che va al cinema, guarda un film e dice: “Ah, c’è un altro punto di vista, attraverso cui osservare e raccontare le cose”».