Ho iniziato con un ritardo di mesi la seconda stagione di una serie premiatissima, di quelle che piacciono alla gente che piace, e di cui quella stessa gente diceva che però no, la seconda non è come la prima, è molto più noiosa, non succede niente. E io mi son messo lì e ho visto che invece è tale e quale alla precedente, ugualmente bella, ugualmente giusta per i nostri tempi di visione che è diventata scroll, e – proprio per questo motivo – ugualmente un poco sopravvalutata, per quanto prodotto di qualità eccelsa.

E allora mi son chiesto perché è successo, e certo c’entra il fatto che possiamo sorprenderci una volta (prima stagione) ma poi il giochino l’abbiamo capito e ci ha stufati (seconda stagione), e questo accade dalla notte dei tempi – o no: una volta si chiamavano telefilm e mica avevano questa pretesa di essere sempre capolavori, eventi, esperienze bouleversantissime, li guardavi per passare il tempo e stop.

O forse, a volerla prendere un po’ più alta (più sociologica, più transmediale, più supercazzolistica anche), la ragione è che siamo diventati assoluti e assolutisti, e questa invece è una malattia del nostro tempo che è appunto uno scroll continuo, e allora anche lo stupore dev’essere continuo, la tua vita deve cambiare ogni santissima volta che vedi qualcosa, ogni esperienza (experience) conta e dev’essere definitiva, finale – salvo poi scocciarci due minuti dopo e correre a cercare altro, facendo su e giù col dito.

Tutto è assoluto, tutto è evento, tutto dev’essere quindi capolavoro. Ho visto l’altro giorno la réclame di quella che veniva appunto definita una “serie-evento” – col trattino, ma a questo punto perché non “serievento” direttamente? – ed è una serie molto bella, ma evento per chi. Se tutto è evento niente è evento, e difatti finisce sempre così. Ogni settimana escono otto film, a volte anche molto belli, e giusto noi cinque (ormai) che riempiamo le pagine di cinema dei cinque (ormai) giornali rimasti crediamo che quelle uscite contino qualcosa, “ma come! è il film che ha vinto il tal premio al tal festival, come puoi non pensare che sia una cosa importantissima!”. Un evento per cinque persone, e infatti poi non ci va nessuno.

Il che non toglie al cinema la sua bellezza e la sua necessità (scusate), io continuo a vedere film bellissimi e necessarissimi e meno male che esistono, o non esisterebbe più il cinema, di certo non esisterei più io. Li vedo praticamente da solo, senza parlarne con nessuno (li vedono, del resto, solo altre quattro persone oltre a me, e quelle persone sono solitamente noiosissime, e forse son noiosissimo anch’io). Mi va benissimo così, il cinema è anche (soprattutto?) un esercizio (esperienza?) per nerd che si creano i loro personalissimi cineforum. Quando ho un giorno intero senza fare niente metto su sei-sette film uno dopo l’altro e finisce che faccio tantissimo, e sono la persona più felice del mondo.

Tutto è evento, niente è evento. Tutto è definitivo, niente è definitivo. Tutto è la cosa più bella/più brutta che abbiamo mai visto. Sappiamo che va così da quindici anni almeno, non sto dicendo nulla di nuovo. Tutto è tutto. Il meme di Prossimi Congiunti e il commento di una povera pizzaiola, gli immigrati e i lanzichenecchi, le tasse e l’armocromia, il generale Vannacci e Taylor Swift.

E – torno al cinema – quando poi qualcosa, in questo tutto che ormai è niente, diventa evento per davvero, che sia Barbie o Paola Cortellesi, gli eventisti stessi non ci stanno, pensano che ci sia del dolo, “ma ti è piaciuto veramente?”, e invece forse sono solo film che hanno intercettato sentimenti, momenti, film che gli spettatori hanno guardato in massa in fondo anche solo per passare il tempo, come coi telefilm di una volta, e poi quelle cose li hanno fatti ridere-ma-anche-riflettere e allora meglio così, anche senza dire che poi tutto cambia per sempre, perché ci sarà sempre un pandoro a spazzarlo via.

Si è generato un piccolo caso d’inizio anno (anzi due: l’altro è Miyazaki). È uscito un film in teoria per pochi che invece è sempre stato in testa alla classifica degli ultimi giorni, e da due è primo. È – ed è l’unico titolo che citerò qui – l’ultimo film di Wim Wenders, Perfect Days, ed è un film davvero bellissimo, su un uomo che tutto fa tranne cercare l’evento, l’experience, l’assoluto. O forse, al di là della retorica delle piccole cose, l’assoluto lo cerca o lo trova dove noi non guardiamo nemmeno più.

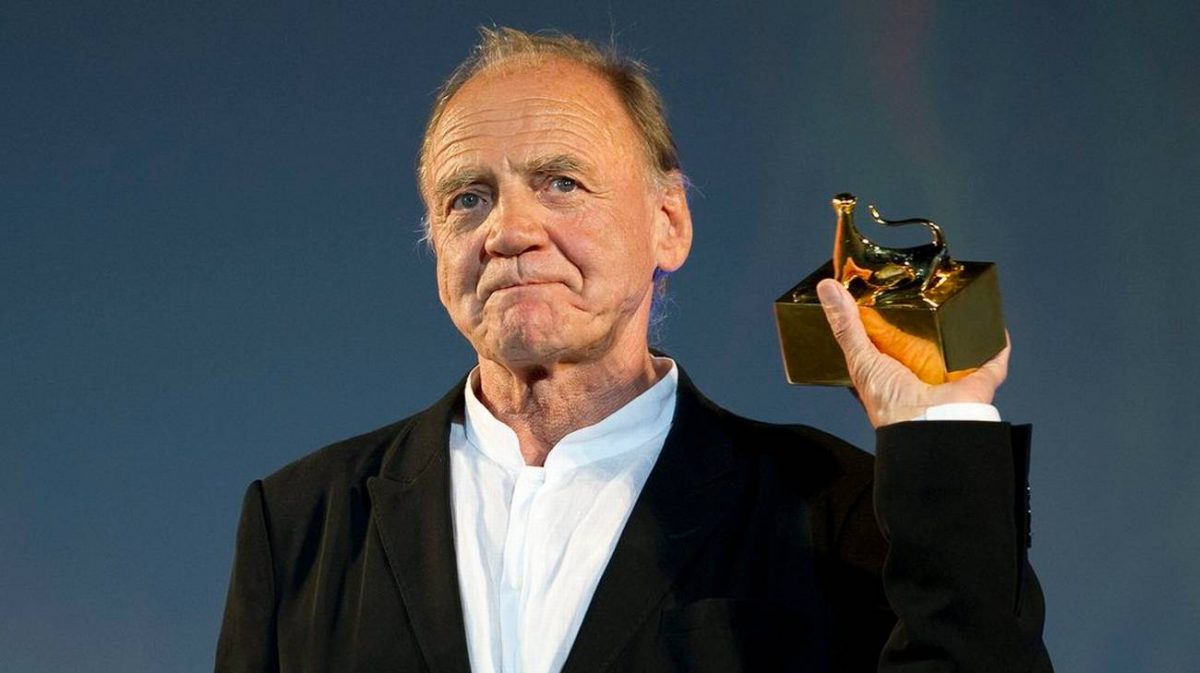

Ho fatto una chiacchierata con Wim Wenders trasmessa nelle sale prima di una proiezione, qualche giorno fa, e il quasi ottantenne Wim Wenders, che è il Marco Bellocchio global per giovinezza di fisico e di sguardo, mi ha detto che questa storia gli ha insegnato tanto, che anche lui vorrebbe essere come quest’uomo che vive con poco o niente ma poi come si fa, non si riesce a semplificare, siamo continuamente distratti dalle nostre vite, dalla velocità, dalla ricerca dell’evento che evento non è mai (questo ce l’ho messo io). E a Wim Wenders, beato lui, manco importerà, della seconda stagione di quella serie lì.