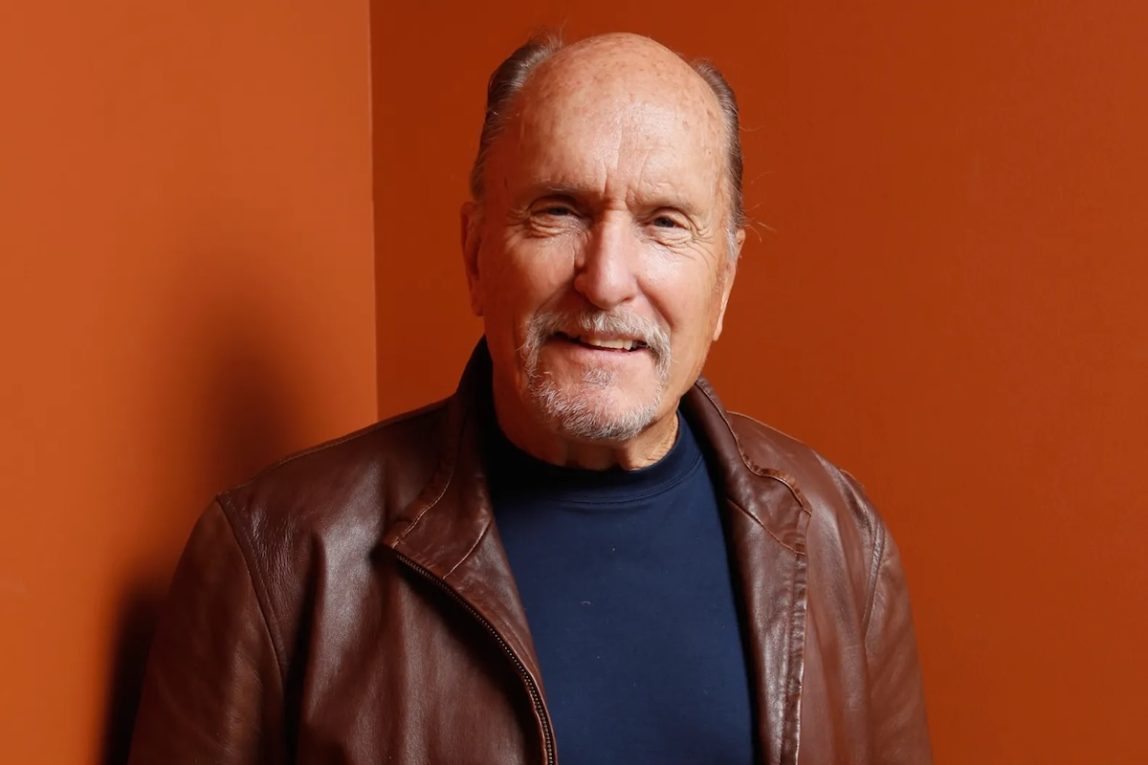

Ha interpretato di tutto: predicatori e astronauti, dirigenti televisivi e cantanti country, Jesse James e Joseph Stalin, disadattati sociali e militari. Molti militari. (Suo padre era un contrammiraglio della Marina degli Stati Uniti e ci si aspettava che seguisse le sue orme; il figlio, naturalmente, si ribellò arruolandosi nell’Esercito appena laureato.) Le figure stoiche erano una sua specialità, ma aveva anche un vocione capace di raggiungere in un attimo i decibel di un motore a reazione. Come Dustin Hoffman e Gene Hackman, amici dei tempi in cui tutti e tre erano giovani attori squattrinati a New York — e, nel caso di Hoffman, coinquilini — si fece le ossa tra l’Off-Broadway della fine degli anni Cinquanta e le serie tv dei primi Sessanta, per poi passare dai ruoli di caratterista allo status di star nella New Hollywood degli anni Settanta. Se si elencano i più grandi attori americani degli ultimi sessant’anni, il nome di Robert Duvall è tra i primi cinque. E se si prova a individuare la sua interpretazione definitiva, almeno una mezza dozzina di titoli si contendono immediatamente il primato.

Molti pensano subito a Il padrino e al suo seguito, dove Duvall — morto il 15 febbraio a 95 anni — interpretava Tom Hagen, l’unico irlandese in una famiglia di siciliani: un ragazzo adottato dai Corleone, diventato parte essenziale del loro tentativo di passare da Cosa Nostra a una rispettabilità da mondo corporate. Hagen è l’avvocato dei Corleone, membro del clan che, proprio per le sue origini, non potrà mai essere considerato davvero “di famiglia”. È lui che lascia con calma la casa del produttore Jack Woltz — dato che il suo “cliente” preferisce ricevere le cattive notizie al più presto — poco prima che la testa di un cavallo compaia nel letto del magnate. È lui che dice all’irruente Sonny Corleone che “questa è una questione di affari, non personale”, che convince con apparente leggerezza un informatore a parlare mettendo a rischio la propria vita, e che durante un’audizione del Senato sul crimine organizzato esplode gridando: «Questo comitato deve delle SCUSE! DELLE SCUSE!!!».

Nei due capolavori sulla mafia di Francis Ford Coppola abbondano i momenti con la M maiuscola, scene memorabili fatte di suono e furia. Duvall sapeva tenere testa a Brando, Pacino e a chiunque fosse in scena con lui anche su quel terreno. Ma sapeva anche catturare l’attenzione limitandosi a spostare lo sguardo, mostrandoti cosa stesse pensando Hagen senza dire una parola. Questa sì che è grande recitazione.

È forse l’interpretazione di Duvall per eccellenza: quella che mostra come potesse essere la calma al centro della tempesta o, all’improvviso, diventare lui stesso la tempesta. Ma lungo tutta la sua straordinaria carriera ha dimostrato non solo un range quasi infinito, ma pure una comprensione profonda della recitazione cinematografica come arte dinamica. Tutti ricordano «Mi piace l’odore del napalm al mattino. Profuma di… vittoria» in Apocalypse Now (1979) — il suo quarto film con Coppola (quinto se si conta il cameo non accreditato in La conversazione) — e il tenente colonnello Kilgore, ammiratore tanto delle armi di distruzione di massa quanto del surf (non necessariamente in quest’ordine). Quelle due battute condensano uno dei ritratti più efficaci della mentalità del guerriero entusiasta mai tracciati in così poco spazio. Ma ancora più impressionante è ciò che accade subito dopo: l’espressione estatica sul volto di Kilgore si trasforma in un lieve corrugarsi, un cenno di rassegnazione — tutto passa, anche l’ebbrezza del conflitto — e poi se ne va. Ironia, comicità, orrore, l’orrore, senza una parola.

Un trucco simile lo compie in Quinto potere (1976), dove il capo dell’emittente televisiva, Frank Hackett, è ricordato soprattutto per l’urlo, con un furore quasi biblico, con cui celebra la trasformazione del crollo nervoso di un anchorman in uno show di successo: «È un grande, grasso, sfolgorante SUCCESSO!!». Se serve qualcuno che porti tutto a livello 11, Duvall è l’uomo giusto. Ma il vero prodigio sta nei dettagli. In una scena precedente, la produttrice senza scrupoli interpretata da Faye Dunaway gli propone di trasformare il presentatore psicologicamente instabile in una star. «Per l’amor di Dio, Diane, stiamo parlando di mettere un uomo palesemente irresponsabile in televisione nazionale», dice. Poi Duvall si ferma un istante: lo vedi riflettere non in termini morali, ma di ascolti. Un sorriso accennato. Una luce che si accende negli occhi. Lo sguardo dice tutto: portate subito quell’uomo davanti alle telecamere.

Duvall non è mai stato un attore esibizionista, nemmeno quando i suoi personaggi perdevano il controllo, e capiva che gli esseri umani — soprattutto i patriarchi e le figure d’autorità — non sono mai una cosa sola. Poteva incarnare un padre autoritario e da incubo (Il grande Santini, 1981) e farti comprendere come quell’uomo fosse diventato capace di far rimbalzare il pallone da basket sulla testa del figlio. In Tender Mercies – Un tenero ringraziamento (1983), il film che gli valse l’Oscar, partiva dal fondo e ti mostrava ogni cattiva scelta e ogni rissa da bar che l’avevano portato lì — per poi farti assistere alla lenta risalita verso una vita di dignità e pace, un giorno alla volta.

Nell’Apostolo (1997), che scrisse e diresse, mostrava un uomo votato alla salvezza degli altri capace di urlare al suo Dio («Ti amo, Signore, ma sono arrabbiato con te!») e di smarrirsi nella notte dell’anima. Anche quando negli anni Duemila interpretava ruoli che sembravano chiedergli solo di essere il volto scavato di una gravitas che si era guadagnato, c’era sempre molto di più di un cameo di lusso. Duvall rendeva centrali anche i personaggi marginali.

Eppure, dopo il 2000, aveva ancora in serbo un’interpretazione straordinaria, che avrebbe meritato uno o più premi. In The Funeral Party (2009) è Felix Bush, un eremita che vive nei boschi del Tennessee. Un giorno si presenta in città e invita tutti al proprio funerale: anche se non è ancora morto, non significa che non si possa partecipare. La comunità si riunisce alla data stabilita. Bush pronuncia il proprio elogio funebre. «Ho dovuto arrivare fino all’Illinois per trovare qualcuno che avesse qualcosa di buono da dire su di me», esordisce. Poi confessa qualcosa accaduto molti anni prima, che lo ha convinto di non meritare di far parte della società.

Sulla pagina potrebbe sembrare semplice esposizione. Nelle mani di Duvall diventa un viaggio emotivo: ricordi teneri di un amore passato, vergogna profonda, rimorso. Non è un monologo, anche se occupa sei minuti e mezzo di schermo. È una liberazione. Dopo aver finalmente ammesso al mondo ciò che ha fatto, espira: «La prossima volta non mi dispiacerà morire davvero. Ma vi prego, perdonatemi».

Non serve aver visto il film per commuoversi. È intriso di perdita. Ed è una sensazione che oggi, per molti di noi che abbiamo amato il lavoro di Duvall e lo abbiamo considerato tra i migliori di sempre, è fin troppo familiare.