Un Gianni Minà con cranio rasato, tatuaggi, bandana al polso, cargo pants al ginocchio e maglietta con logo di un gruppo a piacere parlerebbe dei favolosi anni ’90 hardcore in Italia. Dovrete accontentarvi di me, che confesso subito di non avere cargo pants e di essere gravemente privo della sagacia di Minà. Però incidentalmente, per il classico caso del trovarsi nel posto giusto al momento giusto, c’ero. Dal 1992 circa al 1999 ho pubblicato una fanzine (e collaborato a decine di altre), gestito una label e un grosso mail order con due amici, organizzato concerti, fatto parte di almeno due band hardcore con dischi pubblicati, girato un po’ l’Italia per suonare. Era un circuito che – pur nella sua sotterraneità ed estraneità alle regole del music biz (in pratica l’autoproduzione e l’autogestione erano una sorta di imperativo categorico) – era enorme e ramificatissimo. Un volume di fuoco che nel decennio precedente sarebbe stato impensabile nonostante, in sostanza i mezzi, a disposizione fossero molto simili (almeno fino al 1998-99, ossia fino all’avvento di Internet per tutti): posta, telefono, fotocopie, studi di registrazione sparuti e poco competenti.

Questo circuito nato sotterraneamente e poi cresciuto a dismisura è stato fondamentale per migliaia di ragazzi e ragazze che desideravano – più o meno scientemente – approcciarsi a una musica che esulasse dalle proposte commerciali mainstream del rock, del metal, del pop e della dance. Musica dura, generalmente considerata inascoltabile o troppo rumorosa dal resto del mondo. Ma soprattutto mai staccata da un messaggio ben preciso di carattere non ribellistico e antisistema fine a se stesso, ma soprattutto legato a tematiche di peso: i diritti degli animali, il vegetarianesimo/veganesimo, lo straight edge (ossia il rifiuto della cultura dell’alcol e delle droghe), l’anarchismo, il pacifismo, l’opposizione al sessismo, il pensiero positivo, l’antirazzismo, l’antifascismo, ma anche la semplice ricerca dell’espressione della propria creatività. Come in una specie di grande risveglio, ragazzi e ragazze da Aosta a Catania – passando per i più improbabili borghi del Monferrato, le località turistiche più in e i posti dimenticati dal mondo – si sono resi conto che potevano fare da sé, fondare gruppi che rifiutassero la logica imperante della cover o tribute band e comunicare con altri spiriti affini, ognuno declinando a modo proprio.

Il decennio 1990-1999 è stato un turbine in cui hanno mulinato sottogeneri dai nomi più o meno noti e più o meno fantasiosi come l’emo-core, lo screamo, lo straight edge, la Youth Crew, il grindcore, il crust, il metalcore, lo sludge, l’hardcore melodico, lo slow core, il Krishna core, il Torino-core, il post hardcore. I gruppi, dopo un inizio più frenato e fatto di timidi tentativi, iniziarono a nascere, a darsi identità proprie (magari partendo da modelli stranieri, poi rielaborati e modificati nel DNA), a muoversi e soprattutto a interagire fino a creare quell’entità tanto impalpabile quanto mitologica che fu “la scena”. Tanto che capitava quotidianamente di ricevere lettere, fanzine, dischi e/o demo dall’estremo Sud o dai confini con la Slovenia, dalla Sicilia o dalla Val D’Aosta, da Torino o da Napoli e così via.

Quello che colpisce, osservando a distanza di 20 anni e più i ’90 in ambito hardcore, è in primis l’abbondanza di situazioni e proposte… quelli sono stati anni all’insegna di nomi come Growing Concern, Eversor, By All Means, Sottopressione, Concrete, Nuvolablu, Mudhead, Affluente, With Love, Cripple Bastards, Open Season, Creepshow, Kafka, Tear Me Down, Burning Defeat, Frammenti, Inzirli, Permanent Scar, Hide Out, DDI, Real Deal, Il Sangue, Heartside, Tempo Zero, Society Of Jesus, Timebomb – l’elenco potrebbe andare avanti a lungo.

A fare da tessuto connettivo per la galassia affollatissima di band e correnti c’erano le fanzine (aBestia!, Nessuno schema, Zips & Chains, Poca scena, Como Caca, Trippa Shake e una pletora di altre, a volte più “generaliste”, altre specializzate in sottogeneri e correnti), qualche rivista (vere mosche bianche nel panorama editoriale come Blast! e Dynamo), ma anche un network di centri sociali/squat (Leonkavallo, Isola nel Kantiere, El Paso, Forte Prenestino, Subbuglio, CPA, La Giungla, L’Indiano), locali e semplici promoter DIY capaci di organizzare live un po’ ovunque, dalle tavernette in case private ai più improbabili vani dati in concessione dall’ente o dall’amministrazione di turno. E poi, altri pilastri fondamentali, le etichette e le distribuzioni: le prime (fra cui istituzioni come Green Records, SOA, Blu Bus e Mele Marce, ma anche Biba, Love Boat, Vacation House, Enphasys, Shove, Halley e anche la francese Inaudito – che pubblicava solo o quasi band italiane nei primi ‘90) in pieno spirito fai da te gestivano la stampa di nastri, 45 giri, LP e CD, spesso in tirature di poche centinaia di esemplari; le seconde erano deputate alla diffusione dei supporti – e spesso si sovrapponevano alle label – con cataloghi mailorder e massiccia presenza ai concerti.

I dischi si compravano consultando cataloghi fotocopiati ricevuti per posta o passati da amici; si inviavano i soldi nascosti in busta chiusa (raramente via vaglia postale) e si aveva l’accortezza di coprire i francobolli con uno strato di sapone o di colla stick, così da poterli recuperare – bastava ritagliarli dalla busta, metterli a bagno e farli asciugare: il timbro postale scompariva e l’affrancatura guadagnava come minimo un altro paio di cicli vitali.

Spesso le situazioni in cui le band si trovavano a suonare erano improvvisate e gli studi di registrazione erano precari: motivo per cui, riascoltati a quasi 30 anni di distanza, molti dischi – anche importanti – dell’epoca suonano malamente, vuoi per mixaggi acrobatici, sbilanciamento di volumi e frequenze, mastering alla spera-in-Dio, session frettolose di poche ore per mancanza di budget. Ma le imperfezioni formali, come non raramente accade in ambiti così creativi e caratterizzati da una spiccata motilità, divengono anche elementi di fascino e caratterizzanti (per fare un esempio parallelo, ma assai contiguo: le fanzine non erano certo assemblate con sistemi avanzati di desktop publishing, ma piuttosto con forbici, macchine da scrivere, colla e righelli – oppure con rudimentali word processor – eppure trasmettevano energia e vitalità al primo impatto).

Insomma, paradossalmente se per Eric Hobsbawn il Novecento è stato il secolo breve, per l’hardcore italiano gli anni ’90 sono stati il decennio lungo vista la densità di eventi, situazioni e produzioni. Non poche band hc già attive negli ’80 erano ancora in pista nel decennio successivo – o, almeno, nella prima metà. Sono queste che hanno edificato una sorta di ponte e hanno iniziato nuove generazioni di ragazzi al genere: parliamo di gente come gli emiliani Raw Power (ancora in pista oggi), i torinesi Negazione, i Kina di Aosta, i triestini Upset Noise, i ferraresi Impact – giusto per citarne qualcuno. Nomi enormi, che quasi intimoriscono per la valenza acquisita nel processo mitopoietico che porta alla cristallizzazione della leggenda degli anni ’80 hardcore tricolori; ma non così pesanti da condizionare a senso unico quanto sarebbe venuto dopo di loro. Perché è innegabile che, dall’inizio degli anni ’90, il genere abbia iniziato a mostrare una vitalità e identità del tutto proprie, con nuove band memori della lezione dei “maestri”, ma non succubi del loro modello.

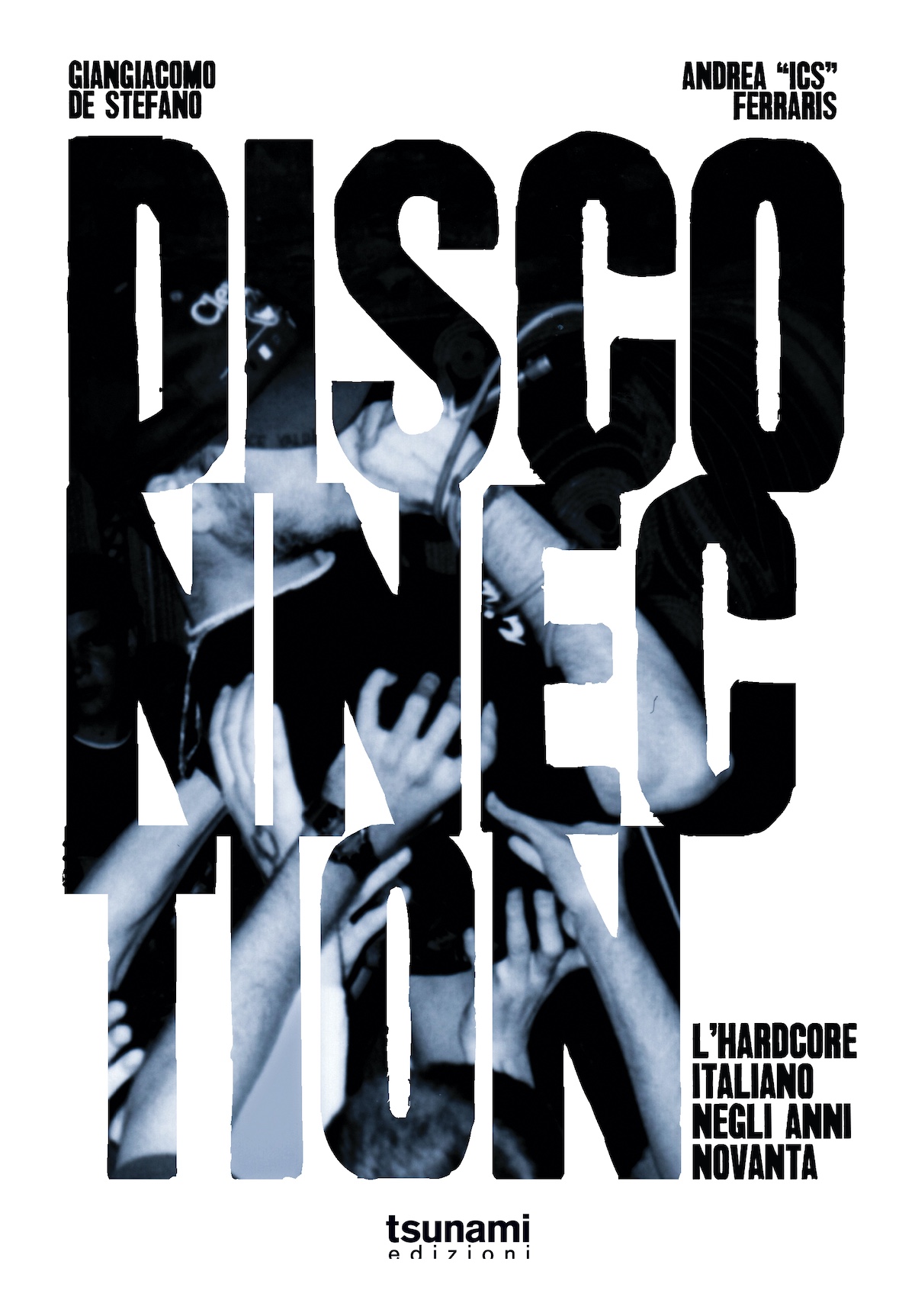

Per tentare di raccontare quel lasso di tempo è appena uscito il libro Disconnection: 400 pagine abbondanti scritte da due scenesters di vecchia data come Giangiacomo De Stefano e Andrea “Ics” Ferraris, edito da Tsunami. Un volume molto ambizioso – di oltre 400 pagine – che De Stefano descrive così: «Siamo partiti dalla rottura che c’è stata sul finire degli anni ’80, con l’avvento dello straight edge in Europa, per raccontare tutte le dinamiche della scena hardcore di fine millennio. Lo straight edge è stata la spinta per la rinascita della scena europea ad esempio, così come era accaduto un paio di anni prima negli Stati Uniti, ma si è comunque inserito all’interno di una storia che aveva sue caratteristiche specifiche. Poi con il tempo si sono creati i sottogeneri, ma è una cosa che è avvenuta con gradualità e verso la metà degli anni ’90. Chi ha continuato a suonare seguendo il percorso precedente, a mio parere, ha avuto tutta la legittimità nel farlo e sono venute fuori cose anche molto belle, ma rientra in qualcosa di già visto. Appunto una prosecuzione. Quello che si è visto di interessante negli anni ’90 è stato, invece, un grande rinnovamento e l’arrivo di una generazione che non ha voluto fermarsi alla pur importante lezione dei maestri che ci avevano preceduti».

Ma non di solo straight edge e sonorità collegate – come si diceva – è fatto l’immenso panorama di quegli anni in cui, salvo qualche inevitabile nicchia d’intransigenza e volutamente isolazionista/separatista, si percepiva una certa apertura mentale e permeabilità fra sottoscene contigue. Continua De Stefano: «Pensa a concerti come il Two Days of Struggle di Padova (una “storica” due giorni di concerti organizzata nell’aprile del 1994, nda). Lì hanno suonato gruppi diversissimi come Growing Concern, By All Means, Think Twice, With Love e Concrete, ma anche Fichissimi, Cripple Bastards o Eversor. Questo è stato l’hardcore negli anni ‘90. Non si è trattato di revival, ma di una scena viva e originale».

Certo viene da chiedersi come mai – a fronte di una ricca letteratura sull’hardcore italiano anni ’80 – gli anni ’90 non fossero ancora stati raccontati con altrettanta dovizia e zelo, come se si trattasse di un capitolo minore. Un punto su cui Ferraris riflette spiegando: «La qualità dell’hardcore punk italiano era migliore negli anni ‘80? Forse. Ma se la vuoi sapere tutta, credo che le ragioni che l’hanno reso così “mitologico” si leghino anche, ma non solo, al fatto che ha suscitato molta attenzione oltreconfine. Mi soffermerei sul fatto che in questo Paese, anche nella musica, bisogna aspettare di ricevere dei riconoscimenti esterni perché qualcuno presti attenzione o dia un minimo di credito a ciò che succede sotto casa. Eppure, i CCM sarebbero stati meno interessanti se Jello Biafra o Maximum Rock’n’Roll non avessero mai detto che erano un gruppo eccezionale?».