È uno di poche parole Gus Van Sant, ma probabilmente nemmeno gli servono, perché il suo curriculum parla per lui: Belli e dannati, Da morire, Will Hunting – Genio ribelle, Elephant, Milk. Ragazzi perduti nel deserto dell’Oregon, meteorologhe assassine, corridoi di liceo che diventano inferni silenziosi. Negli anni Novanta (e oltre), era tra quelli riscrivevano le regole del cinema indipendente americano, senza mai smettere di essere politico, neanche quando non lo sembrava e Hollywood guardava altrove.

Non dirigeva un film da sette anni, anche se Ryan Murphy l’ha voluto dietro la macchina da presa per la serie Feud: Capote vs. The Swans. Chiacchieriamo per una quindicina di minuti su Zoom dalla sua casa di LA per Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire (dal 19 febbraio in sala con BIM), il suo ritorno sul grande schermo. E che ritorno. Un thriller originalissimo e spiazzante, profondamente venato da un’ironia nera e da un’energia dichiaratamente anticapitalista, in cui, al di là dei meccanismi della trama, sono le tensioni e le dinamiche sotterranee tra i personaggi a tenere banco: è una riflessione gusvanantiana sull’American Dream spezzato, sulla nostra idea di ciò che è giusto e sul modo in cui i media modellano questa percezione.

Ho visto il film a Venezia 82, dove è stato presentato fuori concorso, e quando gli dico che in molti si sono chiesti perché non fosse in competizione, Van Sant risponde con un laconico: «Be’, preferisco sempre fidarmi degli organizzatori». Dead Man’s Wire ripercorre una storia vera accaduta nel 1977: siamo a Indianapolis e Tony Kiritsis (Bill Skarsgård, strepitoso) entra negli uffici della Meridian Mortgage Company con un fucile a canne mozze per tenere in ostaggio il figlio del presidente (Dacre Montgomery), accusandolo di averlo fregato con il mutuo. Collegato al grilletto c’è un dispositivo che, stretto al collo come un cappio, se sfiorato ucciderà il malcapitato all’istante.

«È un piano andato storto», spiega Van Sant. «Il progetto originale di Tony, e cioè che la società di mutui lo aiutasse a comprare la proprietà, è fallito. E allora lui tenta il tutto per tutto: la minaccia. In realtà vorrebbe delle scuse, ma anche che l’azienda gli accordasse la proprietà che pensa di essersi guadagnato. Il problema è che non riesce a pagare le rate, eppure vuole comunque possedere quell’immobile. È un po’ illogico. E credo sia una storia emotiva, quasi come quella di una famiglia di uomini d’affari in cui un membro tradisce l’altro».

Da lì in poi c’è l’escalation. La vicenda diventa un circo mediatico in tempo reale: Kiritsis detta le condizioni del riscatto davanti alle telecamere e trasforma la sua rabbia in spettacolo: «Durante il processo emerge qualcosa di nuovo: il suo rapporto con i media. Gli piace molto quest’idea, ma non ne è consapevole all’inizio, non sapeva nemmeno che sarebbero entrati in gioco. Tony vuole solo che arrivi la polizia, che la società gli chieda scusa e che le cose si sistemino. Nel frattempo si crea questa situazione mediatica e lui inizia ad apprezzarla, cominciando pure a inventarsi di tutto».

Dacre Montgomery (Richard Hall). Foto: Stefania Rosini/Row K Entertainment

Siamo nell’America profonda degli anni Settanta, ma c’è un’eco in Dead Man’s Wire che suona parecchio familiare: «In realtà non stavo pensando molto all’oggi», spiega il regista. «Mi sembrava una storia rimasta bloccata nel passato, ma durante l’anno in cui stavamo realizzando il film sono successe cose che lo hanno fatto diventare più contemporaneo. Però davvero non era questa l’intenzione originale: volevo piuttosto dare la sensazione di essere lì, in quel periodo storico». E ci riesce benissimo grazie a un’ambientazione d’epoca impressionante e a una playlist giustissima (ci torniamo).

Ma è innegabile che questa storia strappata ai titoli dei giornali ricordi in modo inquietante la vicenda di Luigi Mangione, accusato dell’omicidio del CEO di UnitedHealthcare Brian Thompson nel dicembre 2024 e poi mitizzato online come “fidanzato ideale” e “paladino dei lavoratori”: «Credo che molti abbiano romanticizzato le sue azioni, soprattutto i più giovani», dice Van Sant. «Lui parlava a quella generazione, e loro lo ascoltavano. Io sono troppo vecchio per quel tipo di romanticizzazione», sorride, «ma alcune persone della nostra crew erano dalla sua parte e in un certo senso un po’ fuori di testa. È successo proprio mentre stavamo preparando il film, quando stavamo per iniziare le riprese».

Dead Man’s Wire è stato girato in diciannove giorni (!) a Louisville, in Kentucky (dove è nato il regista), con un super cast. «Con Bill e Dacre abbiamo lavorato come si fa di solito: prove su prove e momenti di discussione. Parlavo con loro anche mentre si facevano trucco e parrucco e provavano i costumi. È successo tutto molto in fretta: avevamo solo quattro giorni di preparazione. Con Al Pacino (che interpreta il padre del personaggio di Montgomery, nda) invece ci siamo sentiti al telefono e su Zoom. È stato interessante pensare con Al, Bill e Dacre quella scena». No spoiler. Il personaggio di Colman Domingo invece «è arrivato e basta, e le sue parti erano piuttosto lontane dalle scene di Bill e Dacre, perché era sempre alla radio».

Ecco, la radio è un dispositivo narrativo centrale per il film. Tony è disposto a dialogare solo con il conduttore radiofonico locale della WIBC, Fred Temple (Domingo, nella versione italiana è doppiato da Mario Biondi), che trasmette in diretta le sue lamentele sulla Meridian. «La radio era una preoccupazione della comunità, più di quanto lo sia oggi. Ho attinto alle mie esperienze personali come ascoltatore di una particolare stazione di New York, WNEW. Era sempre accesa a casa mia, era l’unica stazione che ascoltavo. E conoscevo tutti i DJ. Ovviamente esiste ancora oggi, ma in modo meno dominante. All’epoca aveva un’influenza potentissima sulla nostra vita quotidiana. A Tony piaceva molto quel personaggio, Fred, e gli piacevano i suoi programmi radiofonici. È per questo che decide di coinvolgerlo».

Colman Domingo (Fred Temple). Foto: Stefania Rosini/Row K Entertainment

E la playlist del film è clamorosa, da The Revolution Will Not Be Televised a Raindrops Keep Fallin’ on My Head. «Sono canzoni che conoscevo io oppure proposte dalla nostra music supervisor, Dina Juntila. Anche Vinh Nguyen, il mio compagno, ha suggerito dei pezzi. È stato un processo fatto di tentativi ed errori. Se avevamo un’idea, ascoltavamo una canzone che pensavamo potesse funzionare, la inserivamo nel montaggio e capivano se effettivamente funzionava. Per via della nostra schedule di produzione abbiamo chiuso il film piuttosto presto, dopo un mese e mezzo dalla fine delle riprese. Però nei tre mesi precedenti a Venezia abbiamo continuato a provare pezzi nuovi, cambiandoli spesso, in parte per questioni di costi – a volte erano esorbitanti – e in parte per questioni di tempo».

Lo score invece è di Danny Elfman, che ha collaborato in ben sette occasioni con Gus prima di questa (ed è stato nominato agli Oscar per la colonna sonora di Milk e Will Hunting – Genio ribelle). «Volevo usare alcune musiche di Jerry Goldsmith, che mi erano piaciute molto in altri film. Non lo sapevo ma, quando ne ho parlato con Danny, ho scoperto che pure lui è un suo grandissimo fan. Aveva studiato Goldsmith, era entusiasta dell’idea. E ha ricreato qualcosa che lo ricordasse».

Guardando alla filmografia di Gus Van Sant – da Drugstore Cowboy a Belli e dannati, passando per Elephant – è difficile non vedere una linea sotterranea che arriva fino a Dead Man’s Wire: quella degli outsider, dei disallineati, di chi vive mezzo passo fuori dal sistema. Tony Kiritsis non fa eccezione. «È fuori sincrono con il suo tempo», dice Van Sant. «È rimasto nel passato». In fondo è questo che lo interessa da sempre. «Cerco di raccontare persone che vogliono andare da qualche parte. Spesso sono individui a cui manca qualcosa, che inseguono un desiderio e provano a seguirlo fino in fondo». Che poi quel desiderio li porti a salvarsi o a distruggersi è un altro discorso.

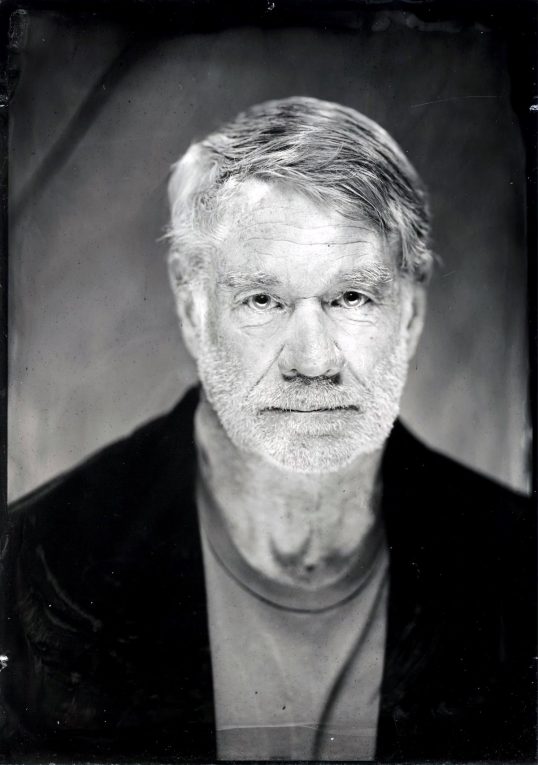

Un ritratto di Gus Van Sant. Foto: Patrick Pendergast

La sua idea di cinema non è cambiata molto dagli inizi. «Credo sia sempre la stessa, il che forse è un problema», ammette con un mezzo sorriso. «Siamo in un altro periodo storico. Però continuo a pensare al cinema che ho sempre amato: quello degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta, ma anche quello ancora precedente, degli anni Cinquanta, Quaranta e Trenta». In cui le storie avevano il coraggio di stare dentro le contraddizioni, aggiungiamo noi. Cosa guarda oggi Gus Van Sant? «Ascolto podcast o gioco ai videogiochi». Quali? «Zelda».

E quando scorrono i titoli di coda di Dead Man’s Wire, quello che spera resti non è tanto la suspense del thriller, quanto «una riflessione su giustizia e ingiustizia. E sul desiderio che le cose fossero diverse». Ed è questo che rende il film più contemporaneo di quanto lo stesso Van Sant voglia ammettere.