La cultura pop della Gran Bretagna – lo sanno ormai anche le pietre, ma ci piace ricordarglielo – è storia di un mischione: individui, storie familiari e ritmi provenienti da culture diverse – soprattutto dalle Indie Occidentali, come si chiamavano una volta i Caraibi e limitrofi, spinti nella capitale del Big Ben da un ben traumatico big-bang: il colonialismo, la conseguente decolonizzazione e i passaggi verso Londra facilitati geograficamente e giuridicamente attraverso tragitti solcati dall’Imperialismo. Pensiamo soprattutto alla Giamaica, autonoma a partire dal 1962 e a tutti gli indizi di sé che ha lasciato nella storia della musica: chitarre in levare, accenti patois, invochi al ballo, reverse, i bassi più baritonali di sempre lanciati al mondo partendo dalla Babylon di Albione. Dal movimento/momento 2Tone (nome che viene dalla bandiera a scacchi simbolo dell’unione del bianco con il nero, logo della label che interpretò i generei giamaicani rocksteady e ska con un piglio punkeggiante) fino al grime, contro-genere di hip hop spigoloso ed elettronico che sta conoscendo una nuova straordinaria esplosione creativa e di visibilità dopo qualche anno di stanca.

Questo fiume dalle ex colonie è stato lento e lungo decenni, portando con sé anche personaggi che nella vita volevano fare i musicisti, gli scrittori o i pittori. Gli anni Ottanta segnarono l’esplosione di un fermento creativo inedito, che l’accademico e personaggio culto della sinistra britannica Stuart Hall (nato anche lui in Giamaica) riconobbe in un’ondata che aveva a che spartire con il reggae: «Un’arte sincretica, contemporanea che si maschera da musica tradizionale, della memoria, trasmettendo ‘impulsi’ antichi attraverso le più ‘moderne’ tecnologie, parlando di Kingston, come di Londra, della Guinea come dell’Angola». La perdita dell’Africa, il terrore della schiavitù, le umiliazioni del colonialismo e della migrazione si sarebbero trasformate in una ricerca. Un esercizio formale sui ruoli assodati e comunemente dati. Quindi non la celebrazione di un’identità fissa nel tempo, “vera alle proprie origini” quanto – come nel caso del rastafarianesimo – la produzione di una nuova soggettività nera.

Questa mostra al Nottingham Contemporary, The Place is Here (aperta fino al 30 di Aprile) tenta un approccio modulare al racconto del fitto dibattito tra artisti, scrittori e intellettuali di diverse discipline sull’argomento (dibattitto che non ha mai trovato la parola “fine”): partire dalla costituzione della prima Convenzione Nazionale dell’Arte Nera, immaginata appunto come luogo in cui dibattere su cosa dovesse costituire l’“arte nera” o un “movimento dell’arte nera”. Ecco, per chi volesse farsi un’idea, la registrazione completa del primo incontro, conservata nel sito BLK Art Group (che in qualche modo si ispirava ad esperienze simili dall’altro capo dell’Atlantico con le Pantere Nere).

Donald Rodney, The House That Jack Built, 1987. Foto di Andy Keate

Tra gli artisti, naturalmente incluso John Akomfrah che con il suo Black Audio Film Collective fondato nel 1982 ha realizzato uno dei lavori più celebrati e rappresentativi del periodo, Handsworth Songs, film che offriva una risposta lirica e sperimentale – attraverso il montaggio di foto, spezzoni di notiziari e girato originale – ai violenti disordini verificatisi l’anno precedente a Birmingham, originatesi nella tensione razziale e aizzati dalla disoccupazione dilagante che caratterizzava l’area. Forse anche uno dei lavori con maggiore visibilità, visto che la commissione arrivò dalla giovanissima televisione di stato Channel 4.

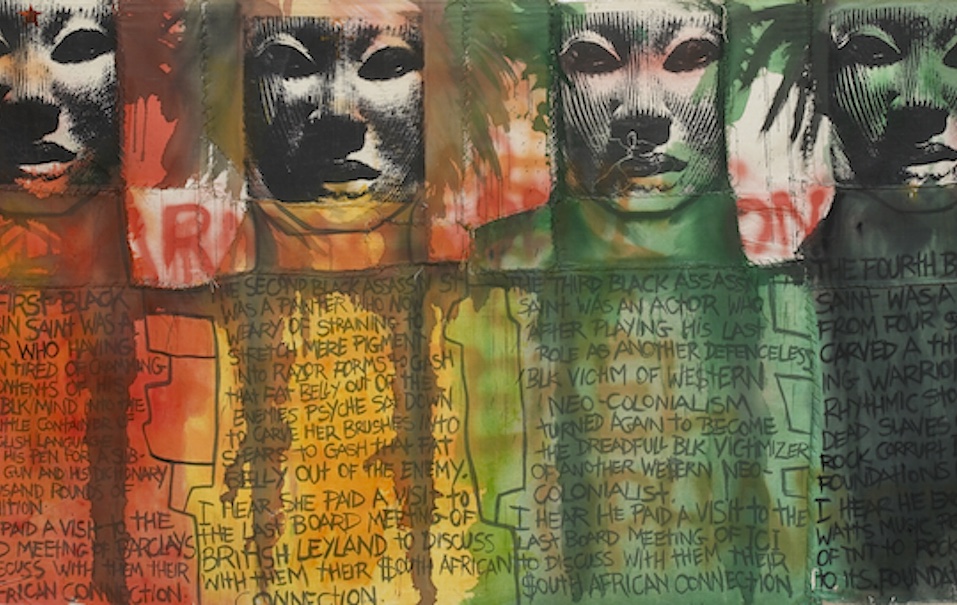

Alcuni dei lavori in mostra hanno un risvolto ironico come A South African Colouring Book di Gavin Jantjes, che mostra come lo stesso colore della pelle sia un concetto sfuggente che si definisce rispetto ai contesti: basato sull’idea dei libri da colorare per bambini e sui dilemmi classificatori in cui sarebbero potuti incappare gli impiegati del South Africa’s Population Registration Act: un arabo, per esempio, è classificato “coloured” a meno che non sia cristiano, a quel punto diventa “white”, una persona indiana nata in Sud Africa è segnalata come “asiatica”, mentre un giapponese può diventare “bianco onorario”. Altri lavori sono più sfacciatamente politici come Destruction of the Union Jack (1979-1980) di Eddie Chambers, che simula l’appropriazione della Union Jack da movimenti ultraconservatori, trasformandola in una svastica e – nell’arco di quattro pannelli – distruggendola in tanti pezzettini.

Lubaina Himid, A Fashionable Marriage, 1986. Foto di Andy Keate

Lubaina Himid, in A Fashionable Marriage (1986), prende spunto da un dipinto di metà del Settecento del pittore William Hogarth (il titolo originale, Marriage A-la-Mode, si riferisce in realtà a una serie di dipinti tematici) che si prendeva gioco dei matrimoni combinati nell’alta società per stigmatizzare cattivi costumi e morale, a dir poco traballante, dei suoi protagonisti. Attraverso figure ritagliate e collage (i famosi cartonati) Lubaina riproduce la società londinese degli anni Ottanta in modo straniato (e non solo, visto che, in un ritratto appare, un personaggio decisamente ispirato al presidente statunitense dell’epoca Ronald Reagan) e trasforma lo schiavo nero del dipinto originale in un artista donna molto autobiografica.

Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con uno dei due curatori, Sam Thorne, per saperne di più: «ll punto di partenza per la mostra è stata una presentazione fatta al Van Abbemuseum di Eindhoven nel 2016 intitolata Thinking Back: A Montage of Black Art in Britain a cura di Nick Aikens. È diventata uno dei capitoli di un’investigazione di maggior respiro sugli anni Ottanta iniziata da L’Internationale, una confederazione pan-europa di musei. Ho invitato Nick a sviluppare ed espandere il progetto con il Nottingham Contemporary. È iniziata come una selezione di dodici artisti e si è triplicata in grandezza con quasi quaranta artisti, collettivi e cinque archivi in mostra e circa cento lavori in mostra. Sono orgoglioso di annunciare che questa esibizione sarà ospitata prima dalla South London Gallery, poi dal Mima nel Middlesbrough».

The Place Is Here, Nottingham Contemporary, 2017. Exhibition view. Foto di Andy Keate

In che modo, credi, questa mostra parli all’attualità della Gran Bretagna?

Molti degli artisti si facevano domande sulla propria l’identità, su una visione della storia dell’arte che non li escludesse, sulla repressione e sulla resistenza. Questi lavori sono stati realizzati nella cornice di una politica divisiva, l’emergenza della retorica anti-immigrazione che hanno trovato coronamento col governo di Margaret Thatcher. Tanti punti di contatto non solo con la Gran Bretagna della Brexit, ma anche oltre. Vale la pena ricordare che il titolo del progetto di Van Abbe era The 1980s: Today’s Beginnings (“Gli anni Ottanta: gli inizi dei giorni nostri”)?

C’è una grande attenzione al fatto che la mostra sia una specie di ‘montaggio’: perché questo concetto è così importante per voi?

Il montaggio è stato molto importante per la concezione iniziale della mostra a Eindhoven. Da questo punto di vista, c’è una forte influenza degli scritti di Kobena Mercer sulla centralità del collage come strategia formale per molti artisti della generazione del Black Audio Film Collective, come Keith Piper o Lubaina Himid. Mercer ha chiamato il montaggio e il bricolage “strategie estetiche dell’ibridazione” che si appropriavano criticamente per trasformare i materiali di partenza secondo nuove strategie di rappresentazione. Nick ed io siamo stati chiari sul fatto che The Place is Here non è un racconto cronologico e non è affatto ‘definitivo’, è piuttosto un ritratto fluttuante di diverse posizioni e di diverse voci.

In che modo i pezzi nell’esibizione riflettono una più ampia conversazione esterna alle arti visive nella Gran Bretagna degli anni Ottanta?

Molti dei discorsi culturali che prendevano piede negli anni Ottanta si riferivano alle politiche della rappresentazione, all’emergenza di identità ibride, ai retaggi del colonialismo e finanche (per quanto poi si mostrò una profezia prematura) alla fine della storia. L’appropriazione, nel senso più vasto possibile, era una tecnica praticata in un grandissimo numero di arti, sia musicali – campionamento, citazione, pastiche, cover, ecc. – sia visive.